TEXOVERSUM

Neubau eines Ausbildungs- und Innovationszentrums

| Standort | Reutlingen |

| Bauherr | Südwesttextil e. V. |

| BGF | 4.200m² |

| Fertigstellung | 2023 |

| Vergabeform | Wettbewerb, 1. Preis |

| Projektteam | Allmann Wappner Architekten, Menges Scheffler Architekten und Jan Knippers Ingenieure |

| Leistungsphasen | 1–9 |

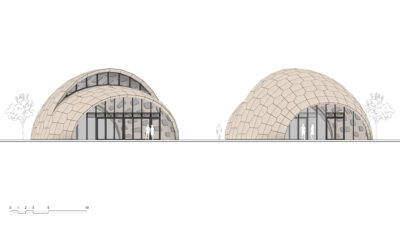

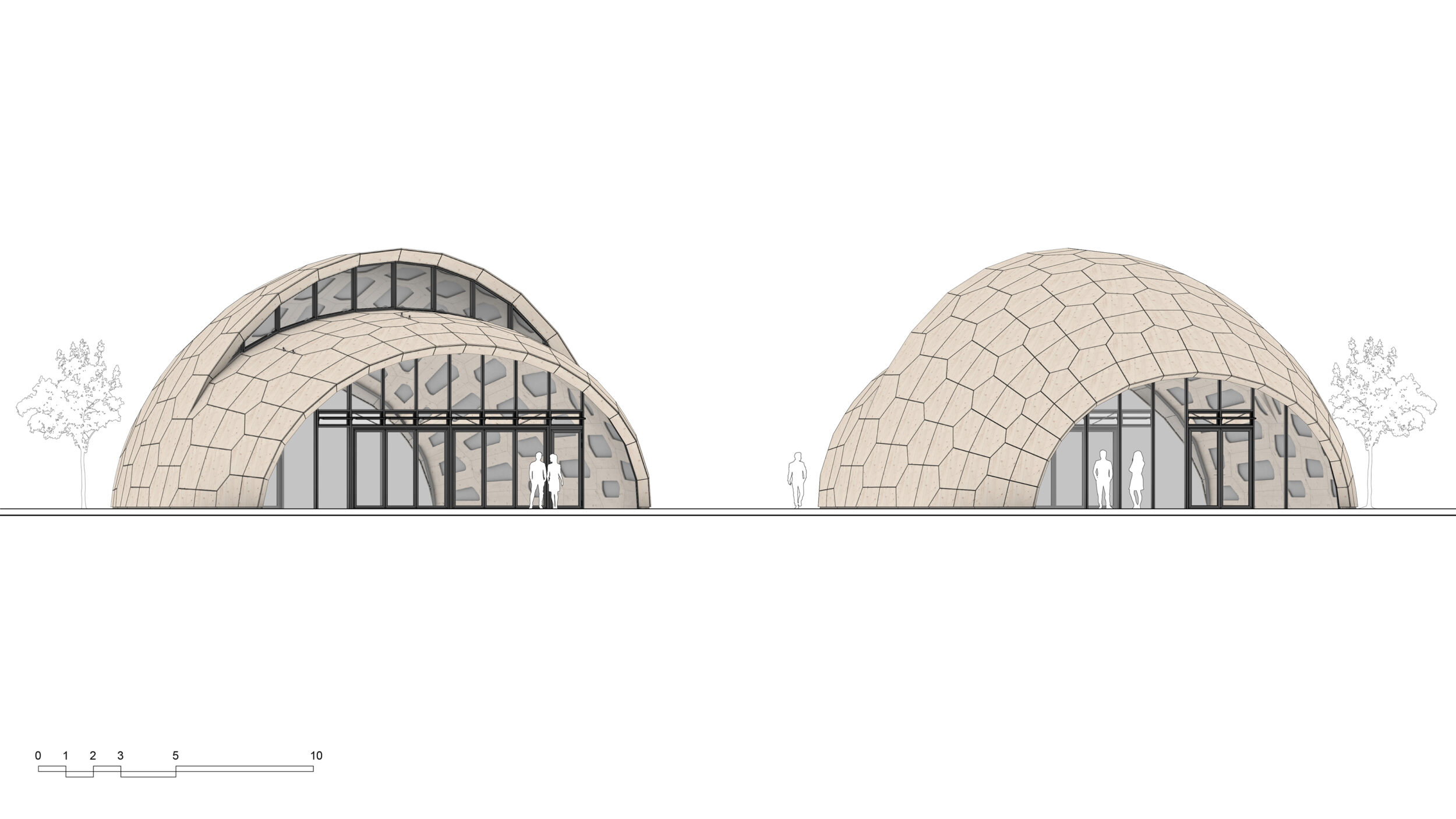

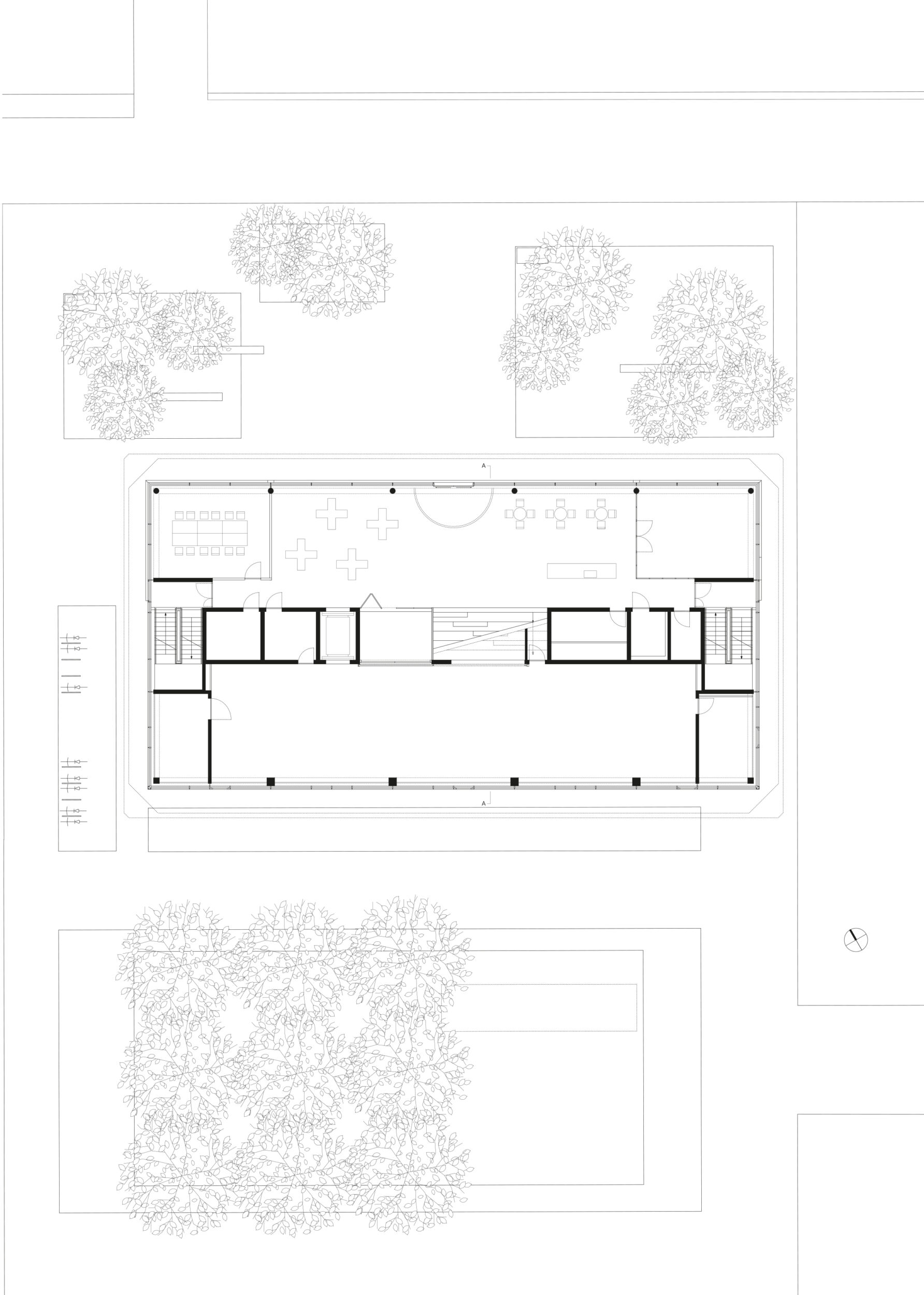

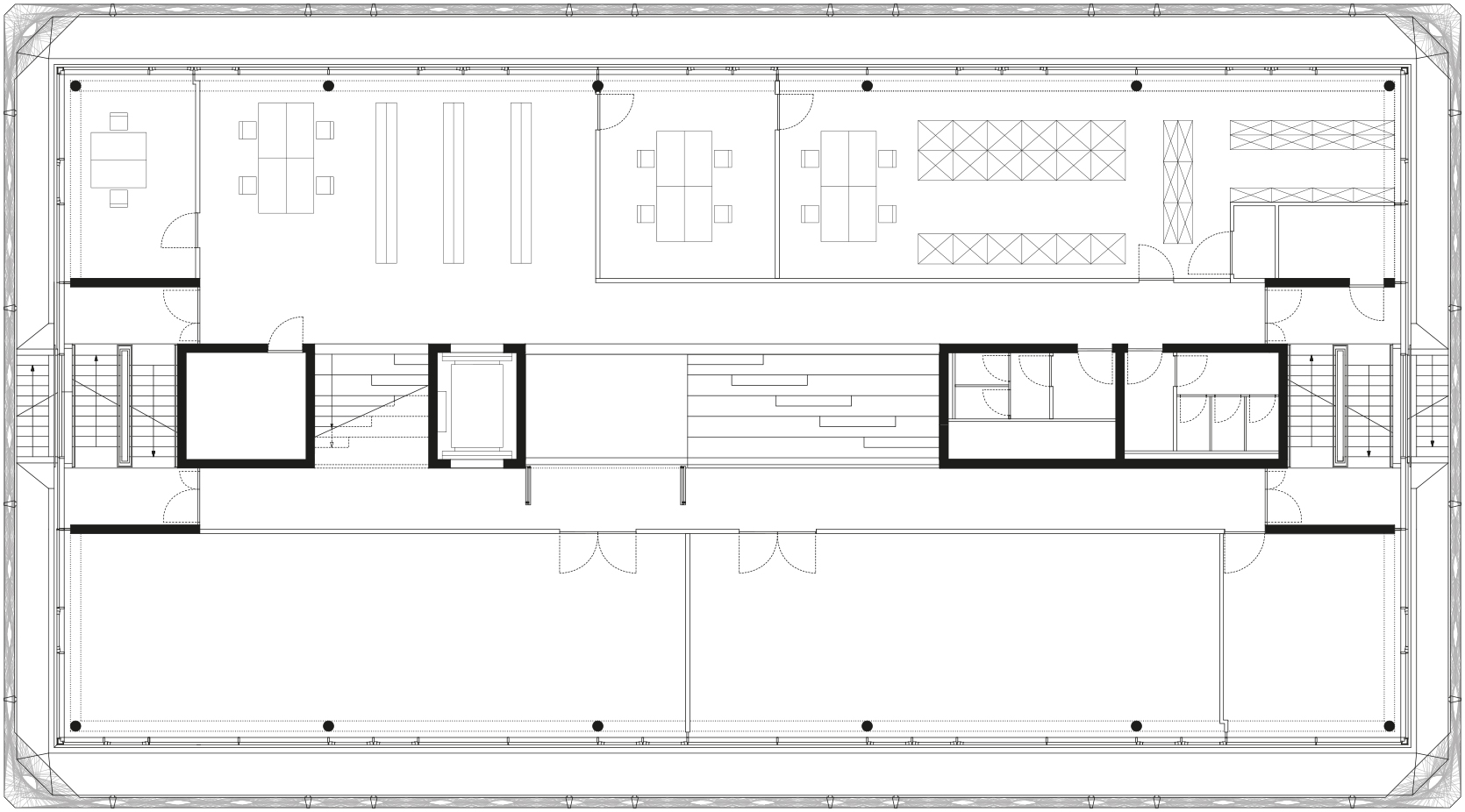

Auf dem Campus der Hochschule Reutlingen entsteht das Texoversum, ein Lehr-, Forschungs- und Innovationszentrum für die Querschnittstechnologie Textil. Als Teil eines Ensembles wird der Neubau im Rahmen des Masterplanes für die Erweiterung des Campus Reutlingen entwickelt und umgesetzt. Das Texoversum setzt sich als kraftvoller und gleichzeitig kommunikativer Baustein in das städtebauliche Gefüge der Hochschule. Allmann Sattler Wappner Architekten, Menges Scheffler Architekten und Jan Knippers Ingenieure sind als Team für den Entwurf verantwortlich. Sie wurden im Gutachterverfahren mit dem ersten Preis ausgezeichnet und anschließend mit der Realisierung beauftragt. Das Texoversum umfasst fast 3.000 Quadratmeter Fläche für unterschiedliche Nutzergruppen. Es beinhaltet Werkstätten, Labore, die international renommierte Sammlung historischer Stoff- und Gewebeproben der Hochschule Reutlingen, multifunktionelle Flächen für Forschung und Entwicklung sowie diverse Unterrichtsräume.

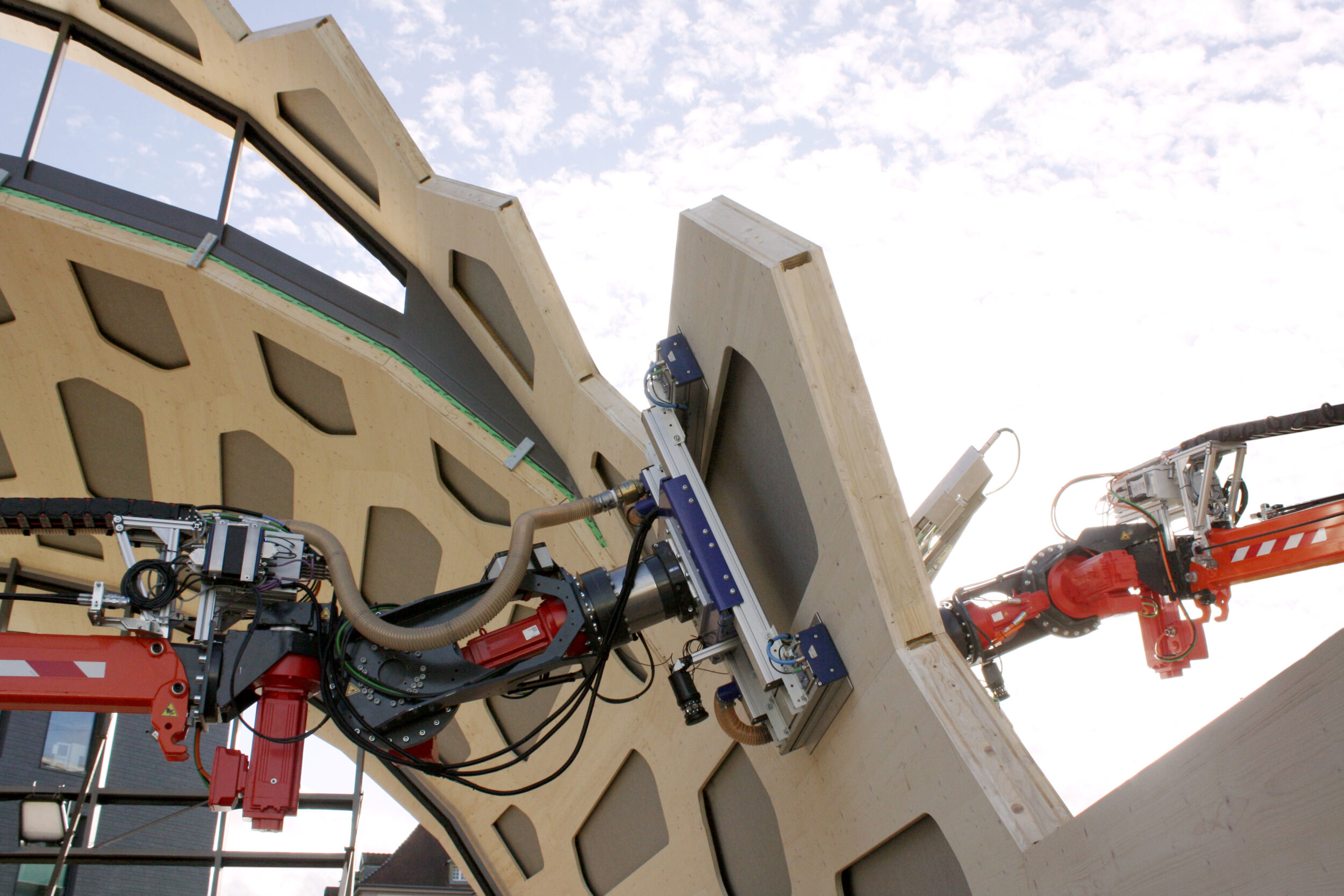

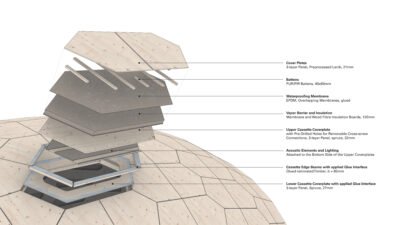

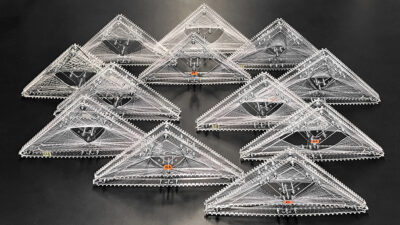

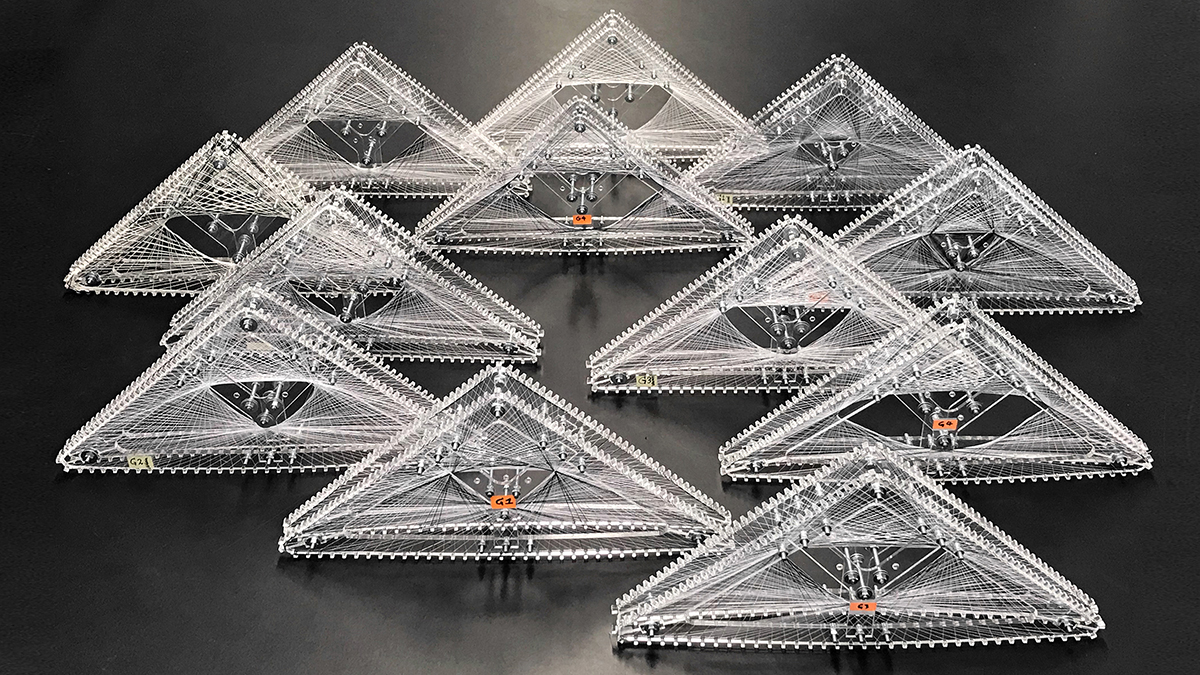

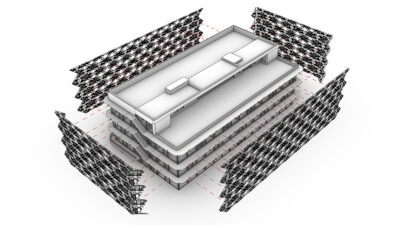

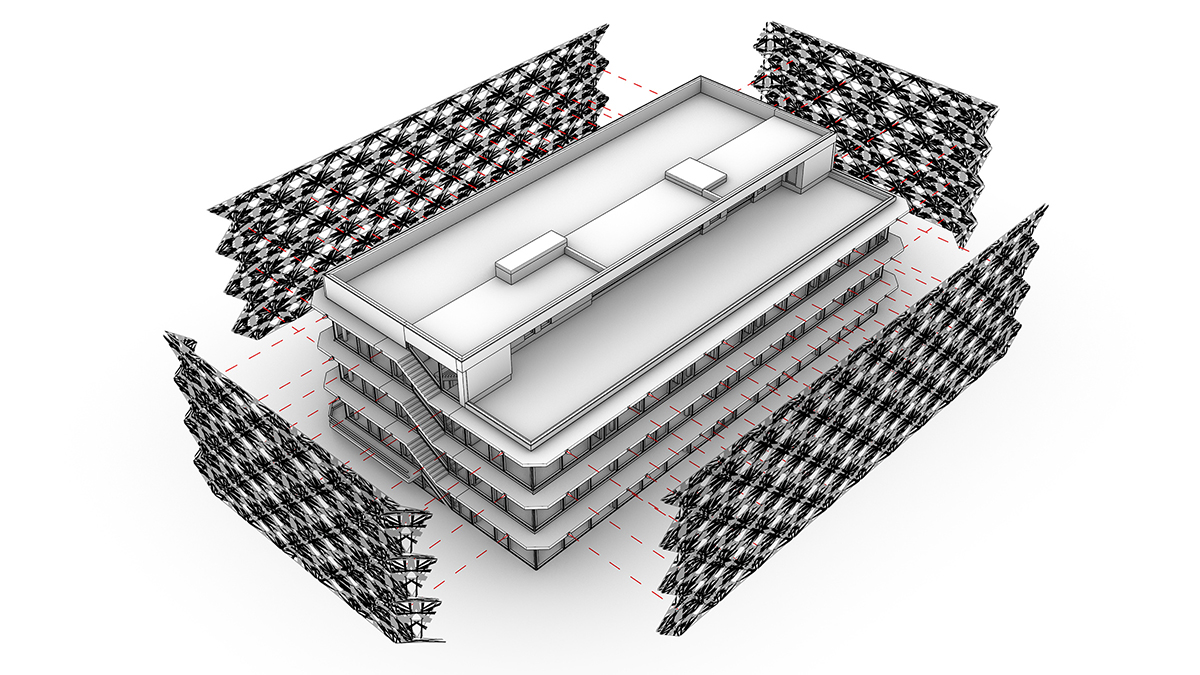

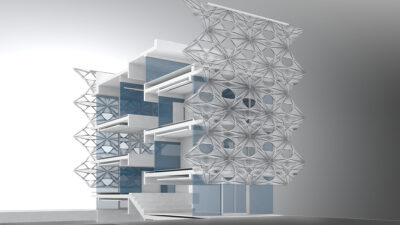

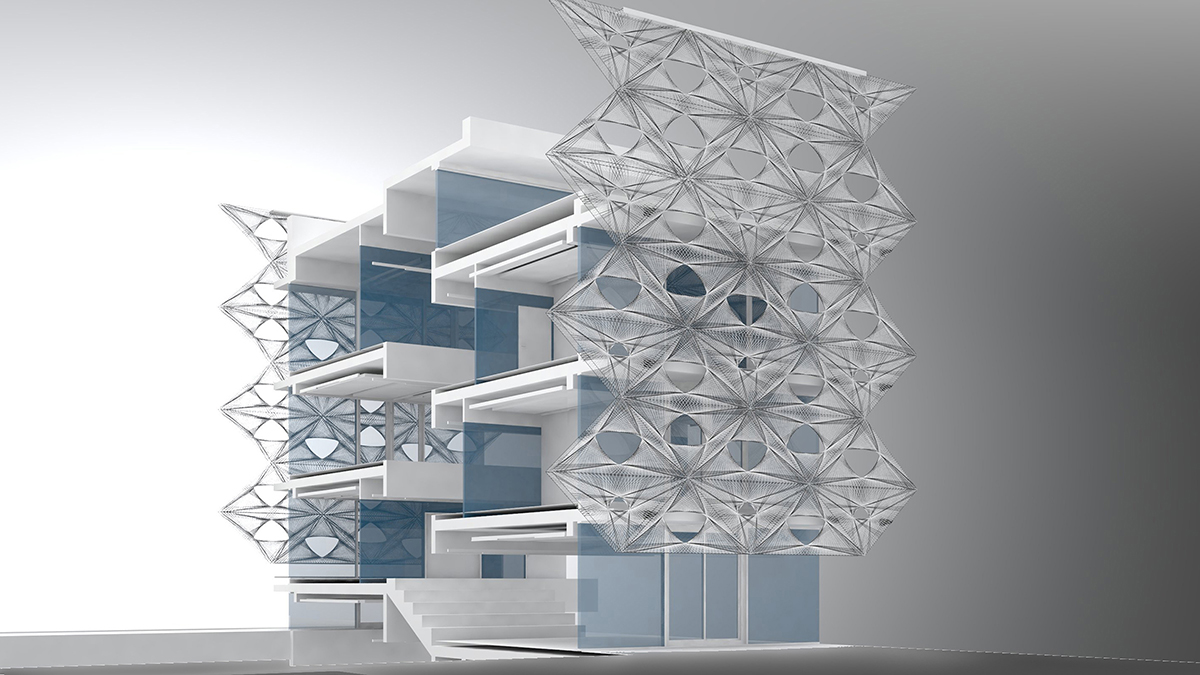

Das architektonische Konzept basiert auf einer vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Thema textiles Bauen. So spiegelt sich das Entwurfsthema sowohl strukturell in der internen Verwebung der Funktionen wieder als auch in der indentitätsstiftenden repräsentativen Gebäudehülle. Die einzigartige, erstmalig so umgesetzte, Fassade aus Kohlenstoff- und Glasfasern repräsentiert die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit faserbasierter Werkstoffe und textiler Techniken. In einem an den Instituten von Achim Menges (ICD) und Jan Knippers (ITKE) an der Universität Stuttgart entwickelten, robotischen Wickelprozess kann jedes einzelne Fassadenelement individuell an die Erfordernisse der Nutzung angepasst werden. Ausgehend von drei Basismodulen transformieren sich die Elemente entsprechend dem Sonnenverlauf und bilden ein einzigartiges, vielschichtiges Erscheinungsbild. Die Elemente sind komplett selbsttragend und benötigen keine unterstützende Tragstruktur. Ihre versetzte Anordnung erlaubt freie Durchblicke. Neben funktionalen Anforderungen der Absturzsicherung und des außenliegenden Sonnenschutzes, erfüllt die Fassade ästhetische und repräsentative Ansprüche und schafft ein identitätsstiftendes Gebäude als Impulsgeber für die Technologie Textil.

Das Entwurfsthema Durchlässigkeit und Vernetzung setzt sich in der Konzeption des Baukörpers fort. In der inneren Struktur ist das Texoversum als offenes, transparentes Gebäude mit Split-Leveln gestaltet. Die halbgeschossig versetzten Ebenen, die über das Atrium auch visuell miteinander verwoben sind, verbinden die unterschiedlichen Nutzungsbereiche miteinander und bilden ein räumliches Kontinuum, das in einer großzügigen Dachterrasse seinen Abschluss findet. Die einzelnen Ebenen sind in ihrem Erscheinungsbild geprägt von einem robusten Werkstattcharakter mit robusten Industrieestrich- und Sichtbetonflächen sowie offen installierten Technikdecken. Als verbindende Elemente zwischen den Ebenen fungieren die als textile Räume gestalteten Sitzstufen. Einzelne Bereiche können bei Bedarf flexibel über Vorhänge abgetrennt werden. Das offene Raumkonzept schafft für die unterschiedlichen Nutzergruppen eine gemeinschaftliche Arbeitsatmosphäre, fördert die Kommunikation und bietet Plattformen für einen lebendigen Austausch.