HYGROSHELL – ITECH-FORSCHUNGSPAVILLON

Chicago Architecture Biennial, 2023

| Standort | Chicago |

| Bauherr | Chicago Architecture Biennial |

| Fertigstellung | 2023 |

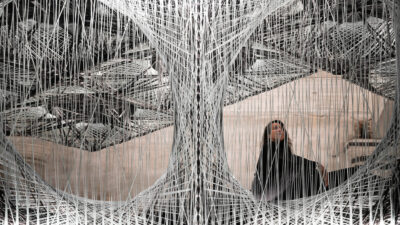

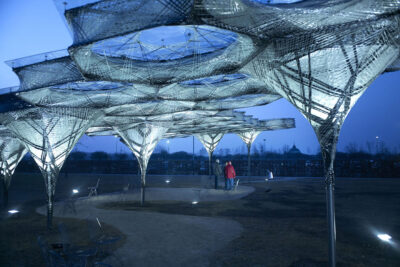

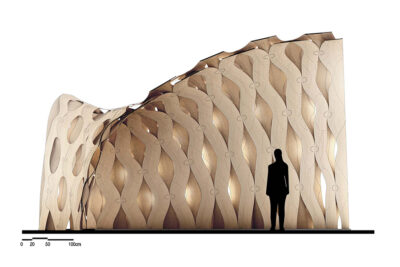

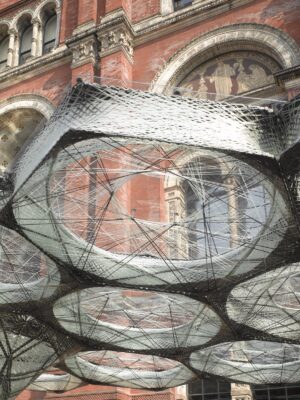

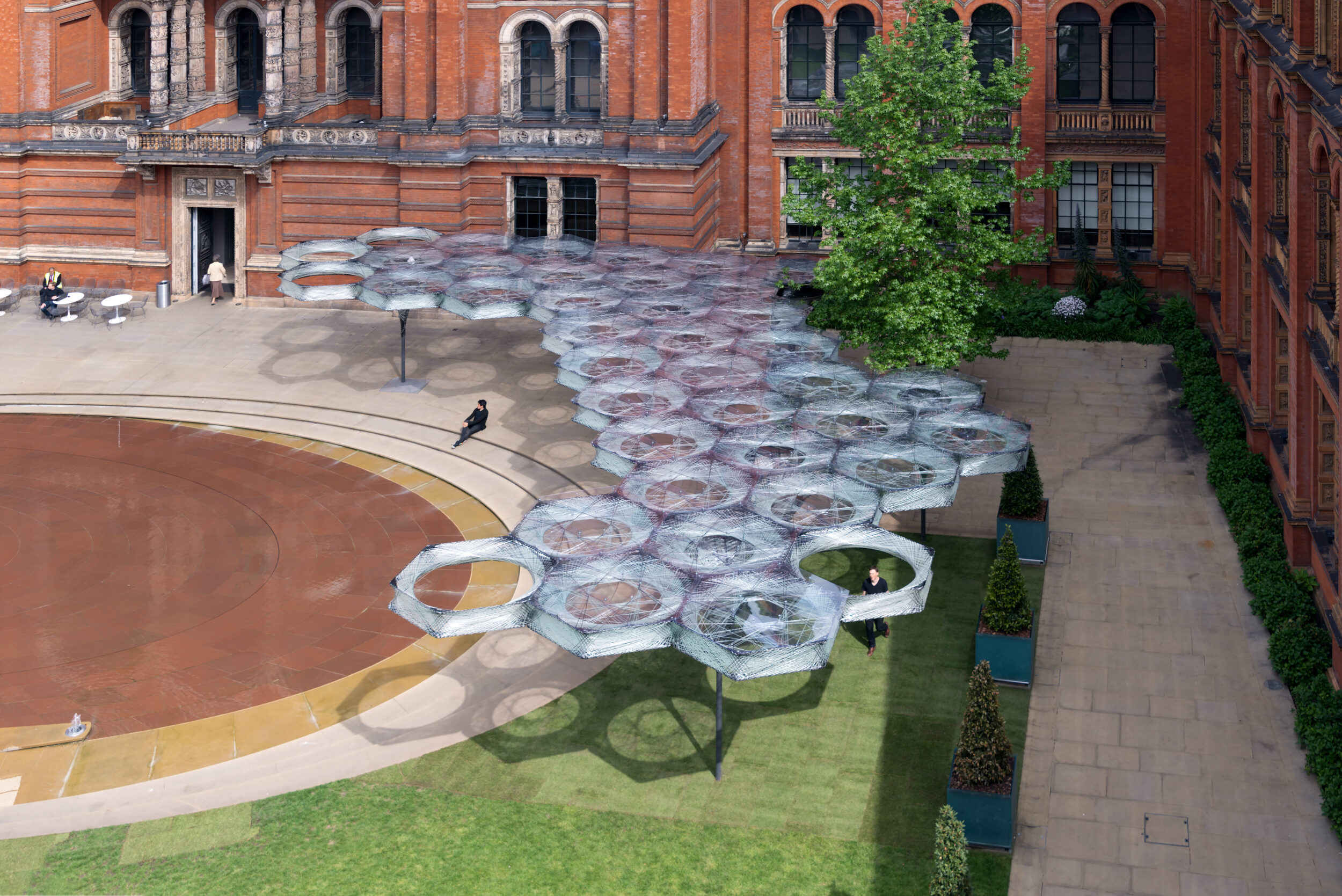

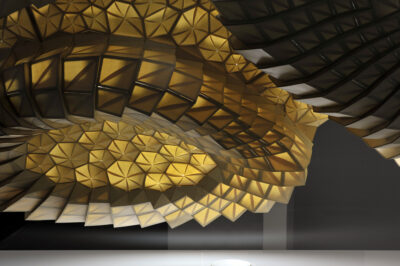

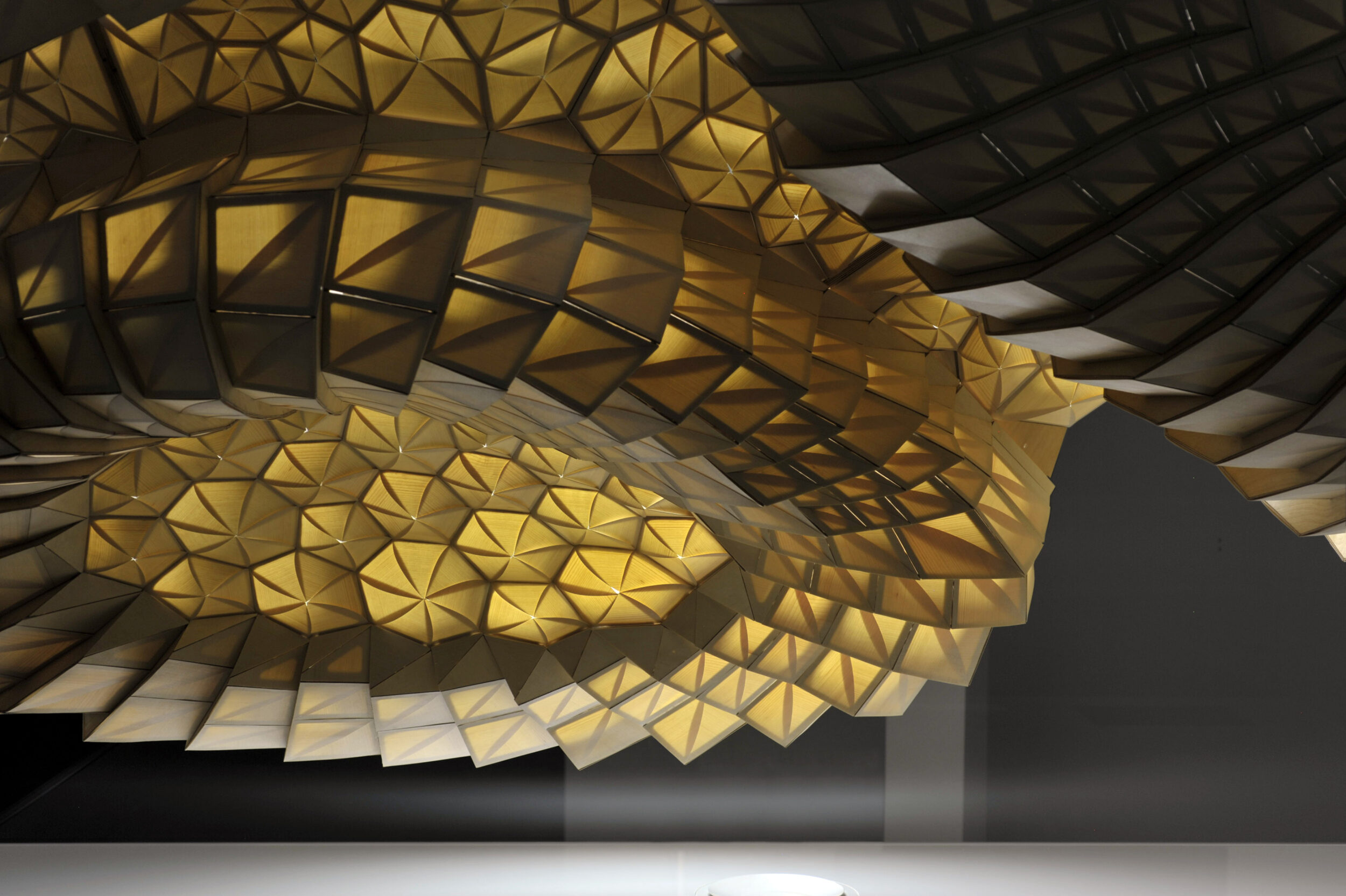

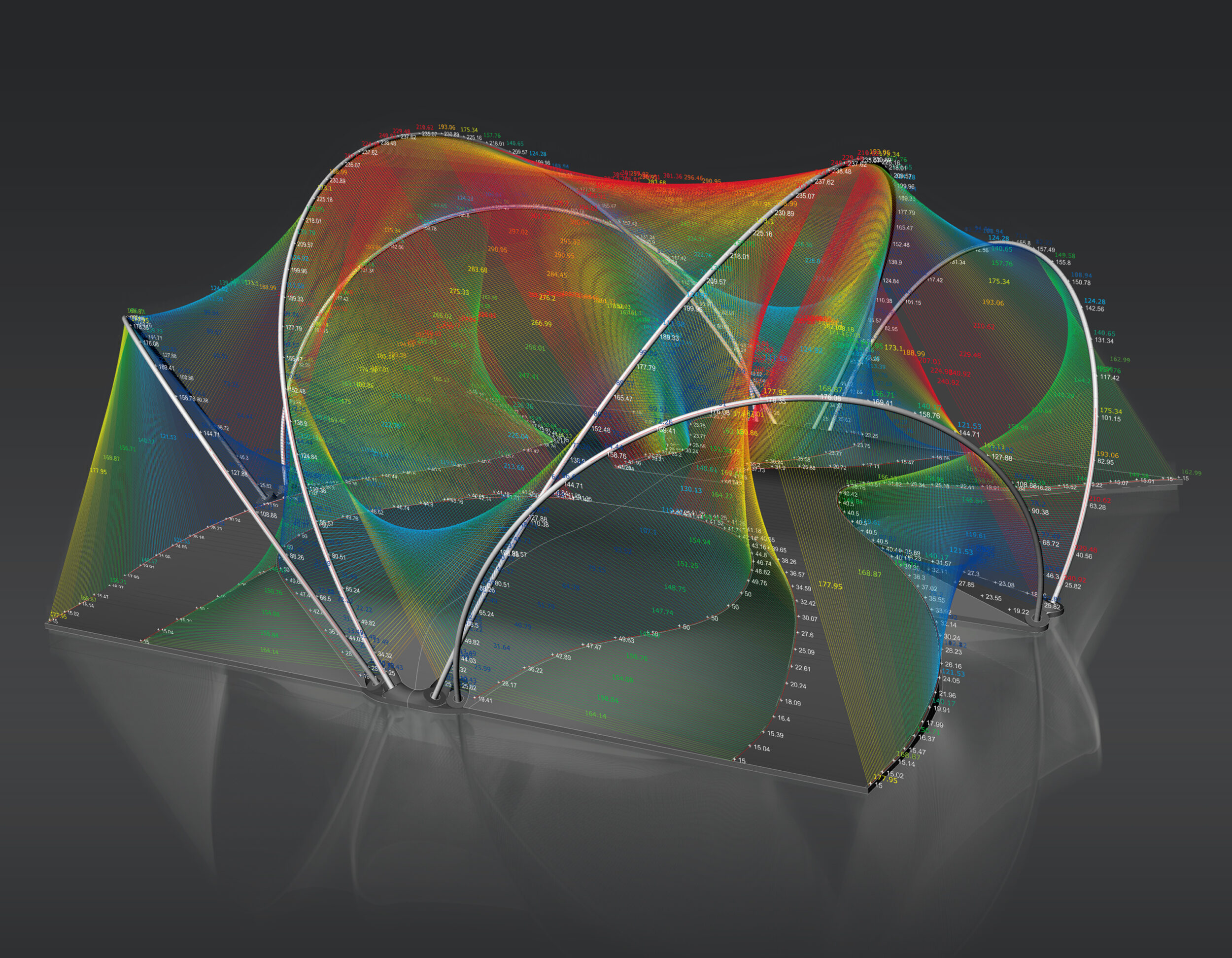

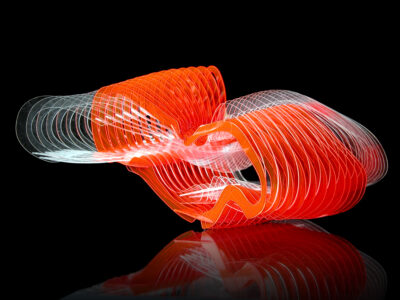

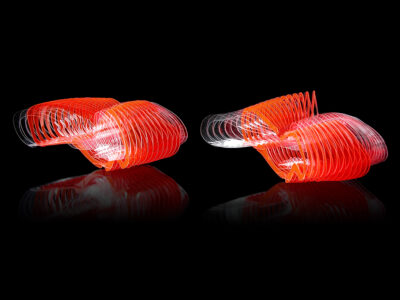

An der Schnittstelle komplexer ökologischer, sozioökonomischer und soziokultureller Krisen erfordert die gebaute Umwelt dringend einen grundlegend neuen Ansatz für Gestaltung und Realisierung unserer bebauten Umwelt. In dem Maße, in dem wir von einer Ära des Energieüberflusses und der industriellen Materialien zu einer Ära der Energieknappheit und der natürlichen Materialien übergehen, wird Materialintelligenz zum Synonym für Konstruktionslogik. HygroShell, erstmals präsentiert auf der Chicago Architecture Biennial (CAB) 2023, steht an der Spitze dieses Paradigmenwechsels, indem es die bisher unerwünschten hygroskopischen Materialeigenschaften von Holz zur Erzeugung von Form und Struktur nutzt. Passend zum Motto von CAB5 »This is a rehearsal« erforscht HygroShell eine neue Art von biobasierter und biologisch inspirierter Architektur und lädt die Besucher des ikonischen James R. Thompson Center ein, die Beziehung zwischen den Materialien, mit denen wir bauen, und der daraus resultierenden Architektur zu überdenken.

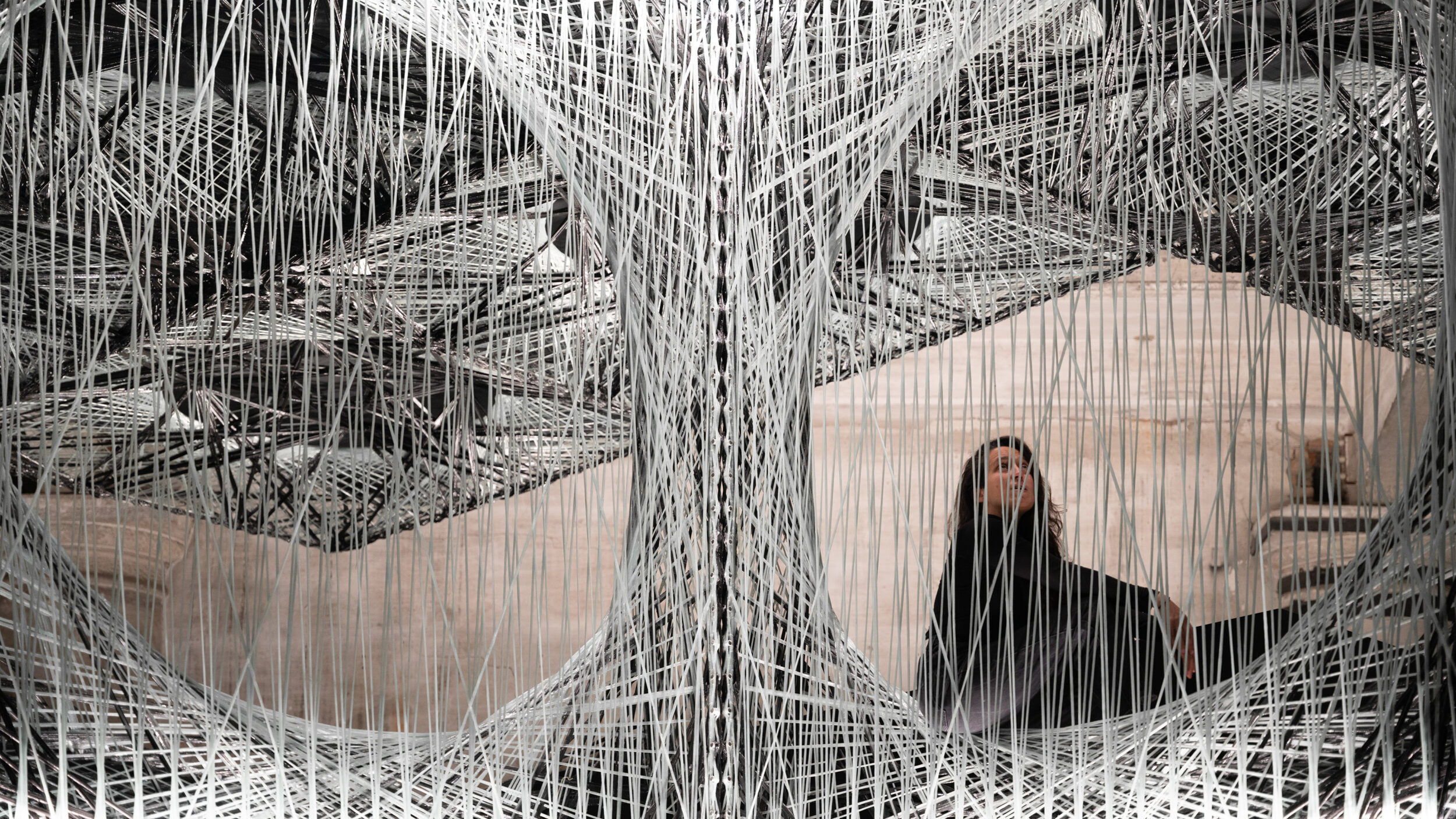

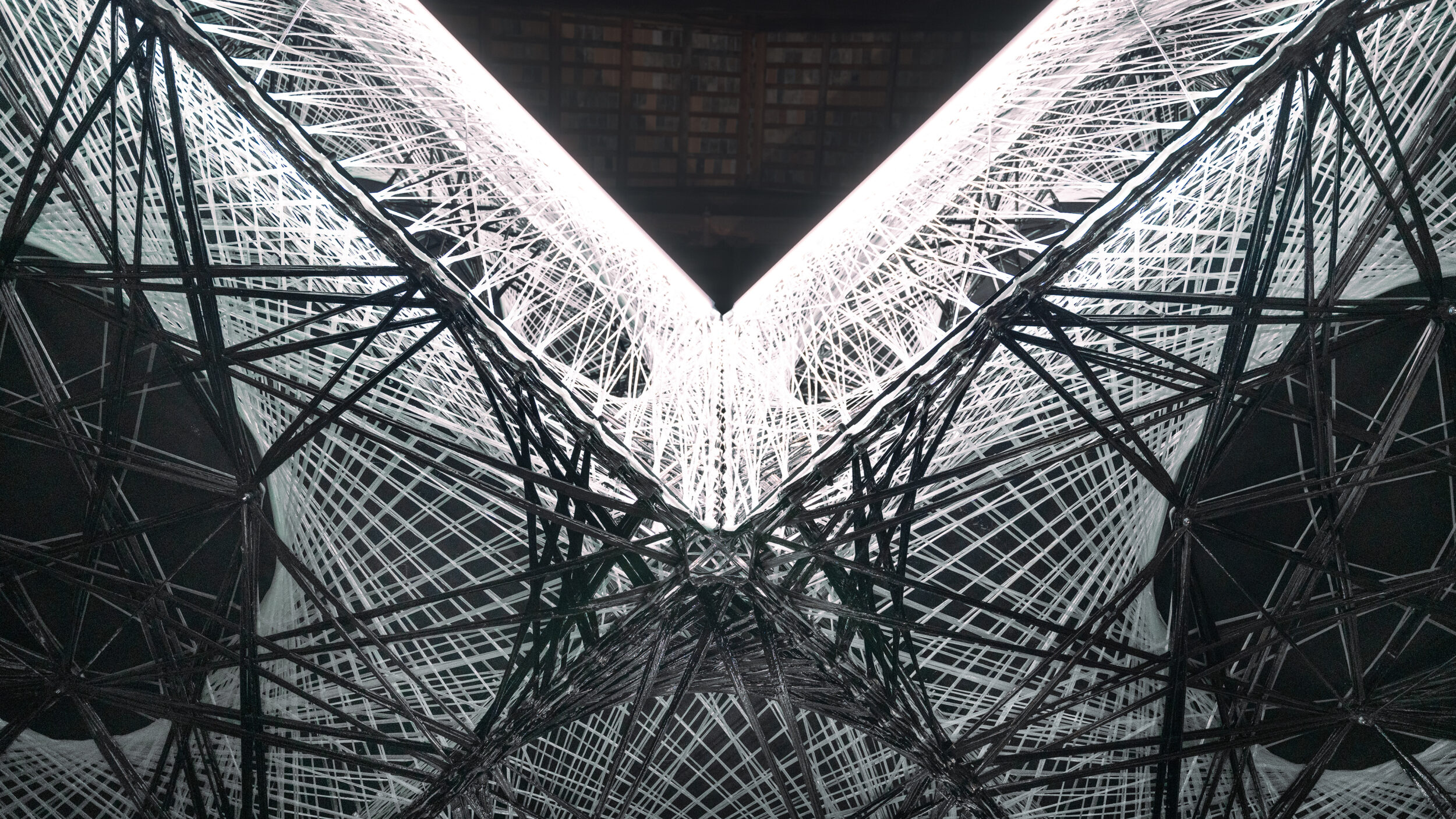

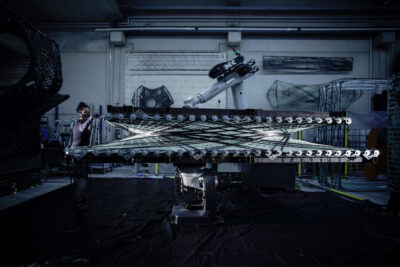

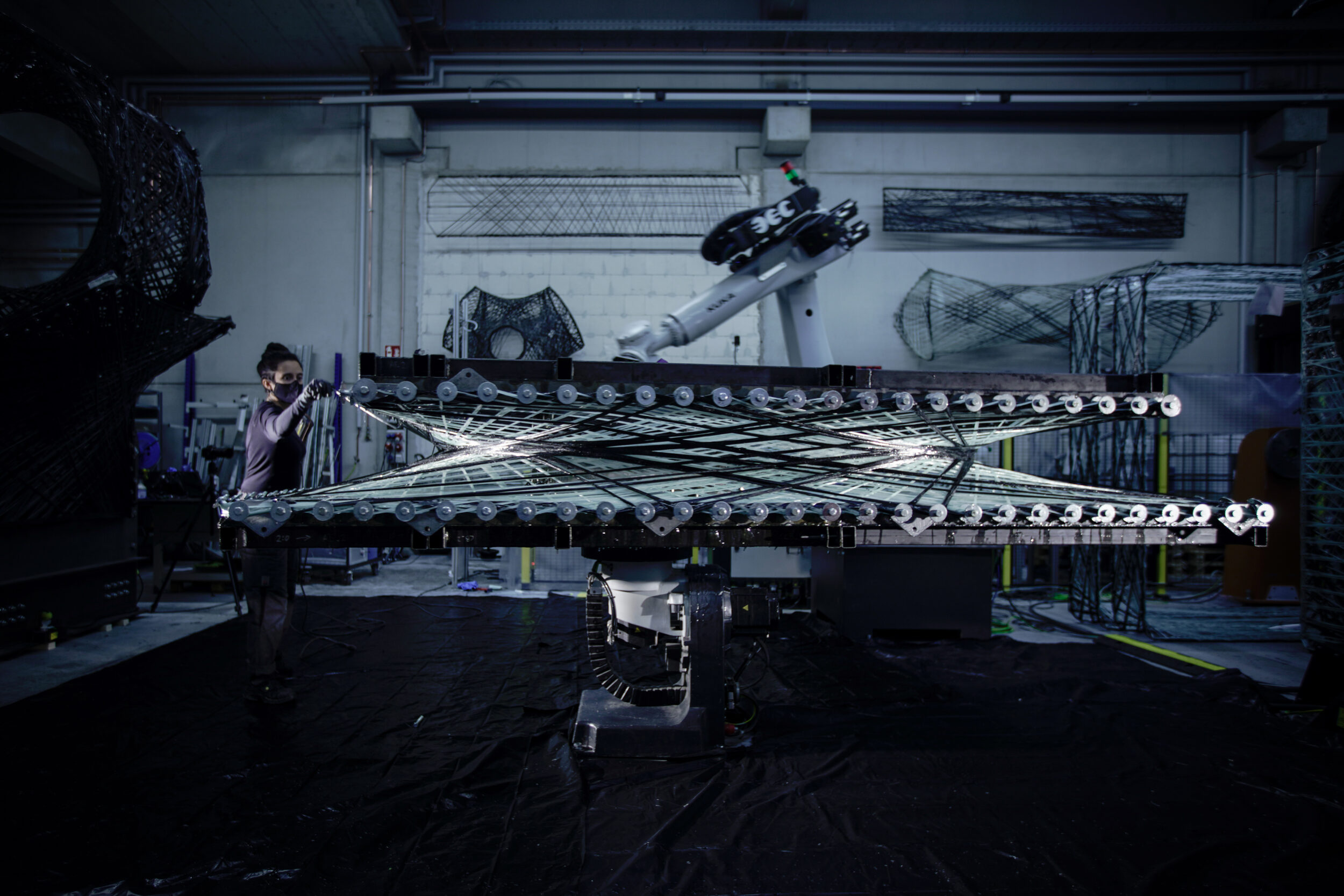

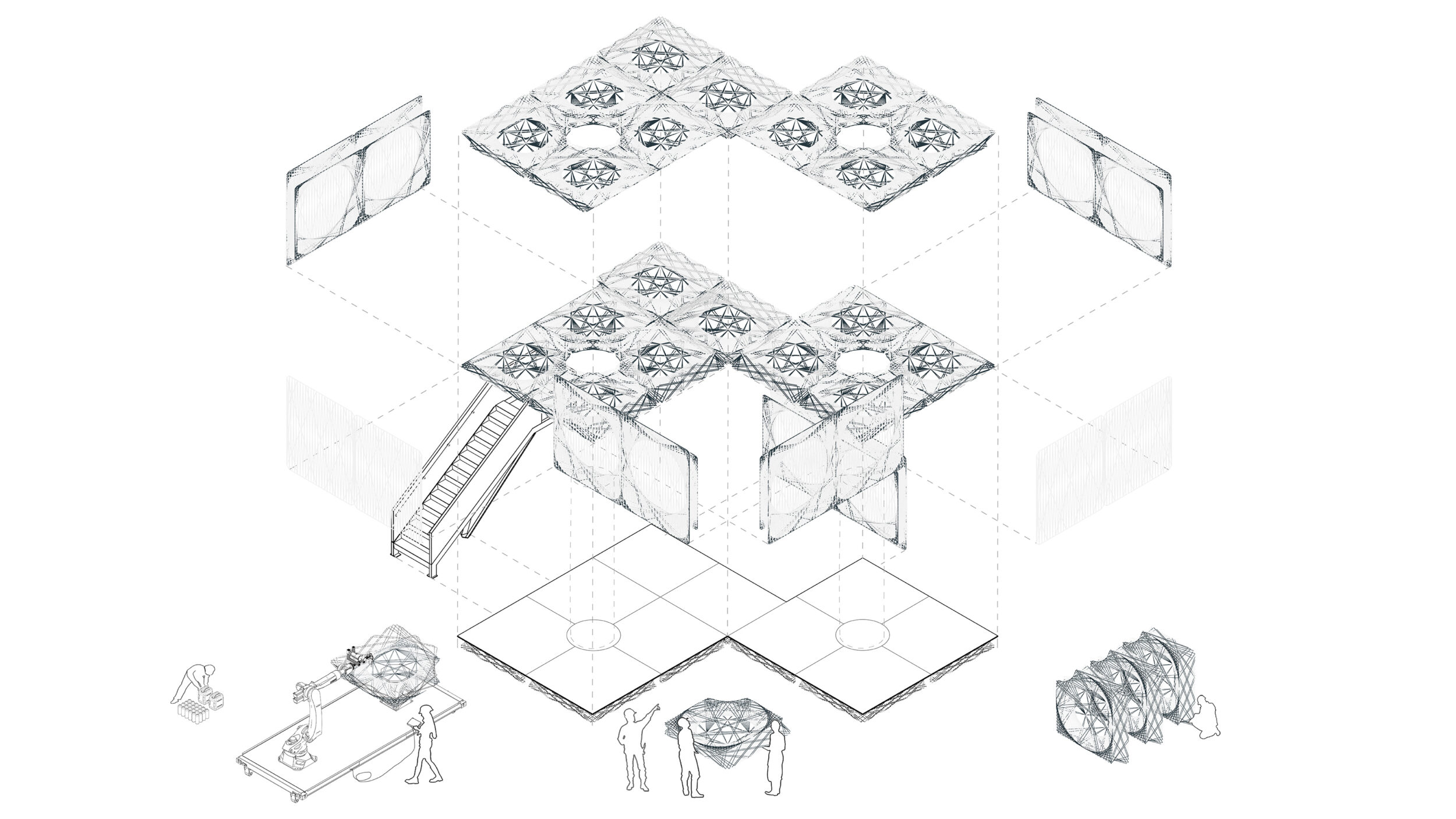

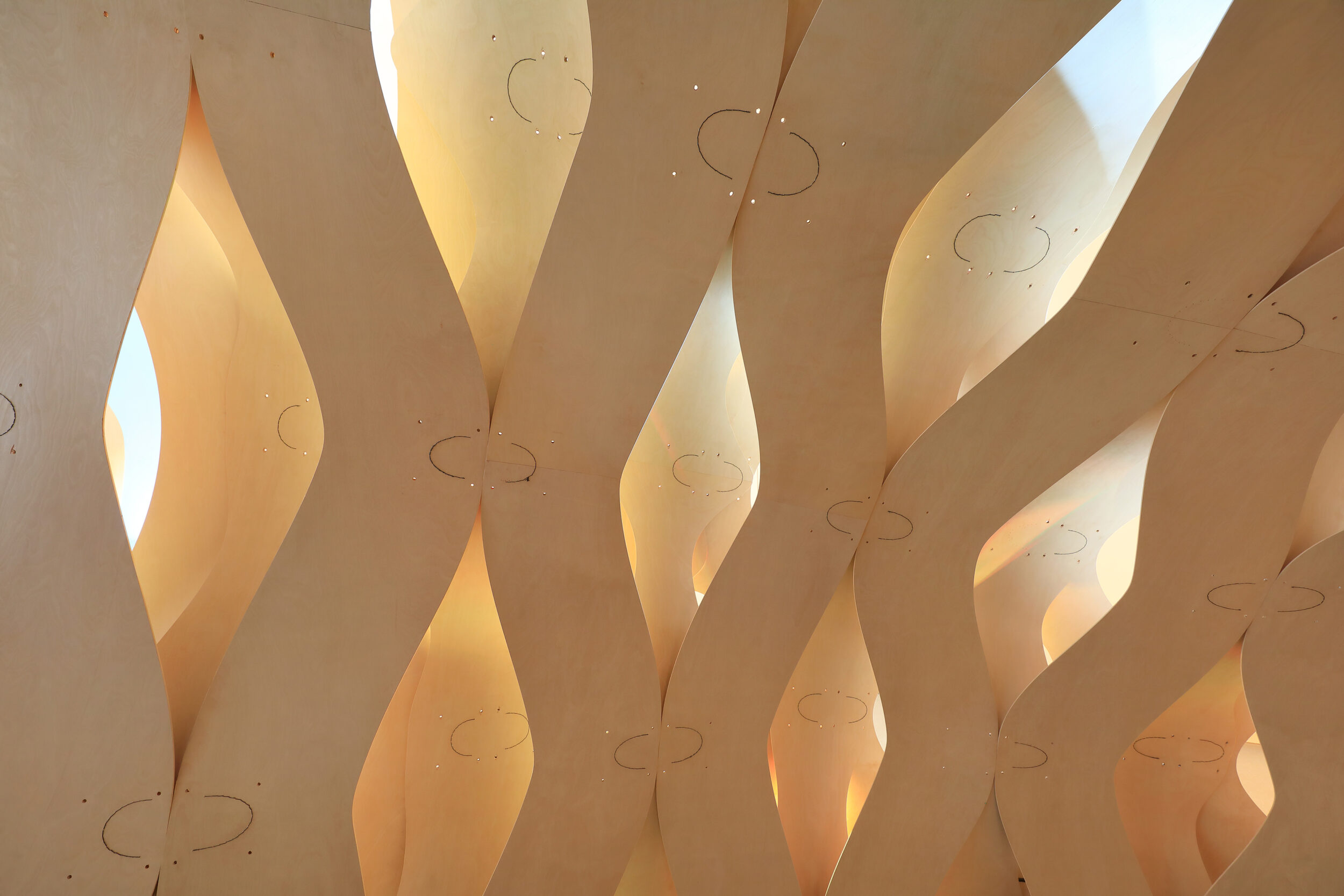

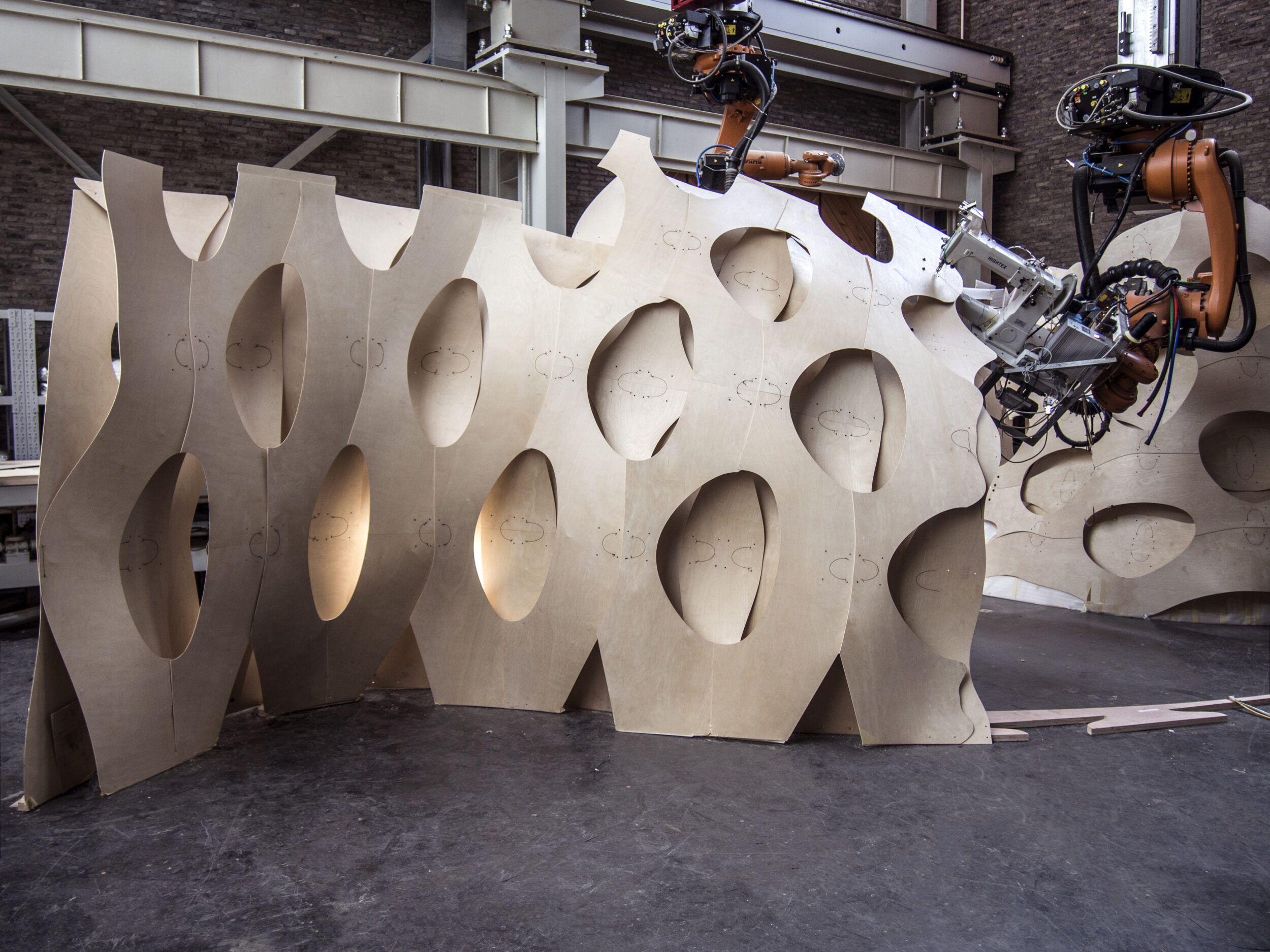

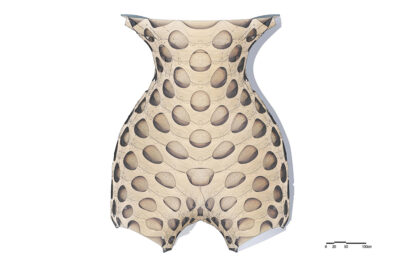

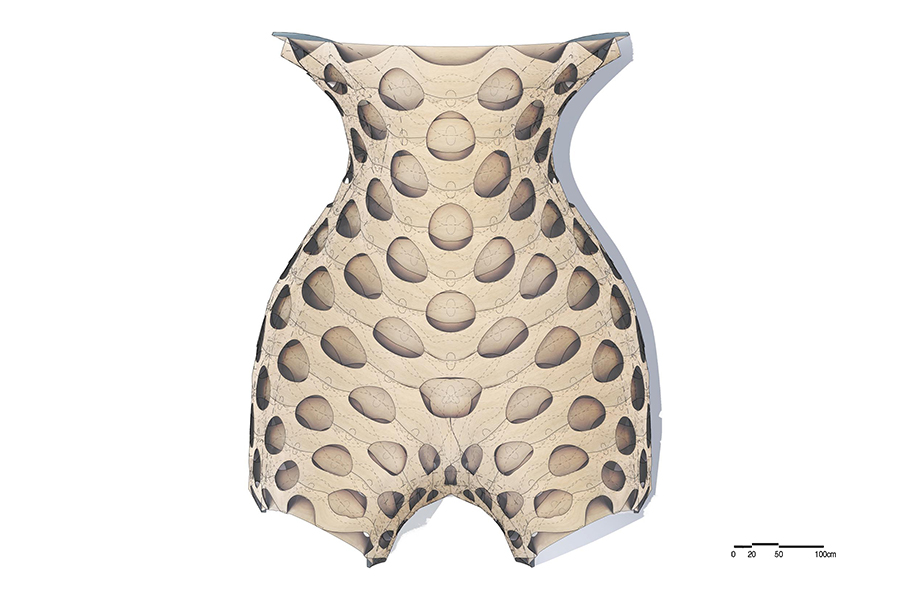

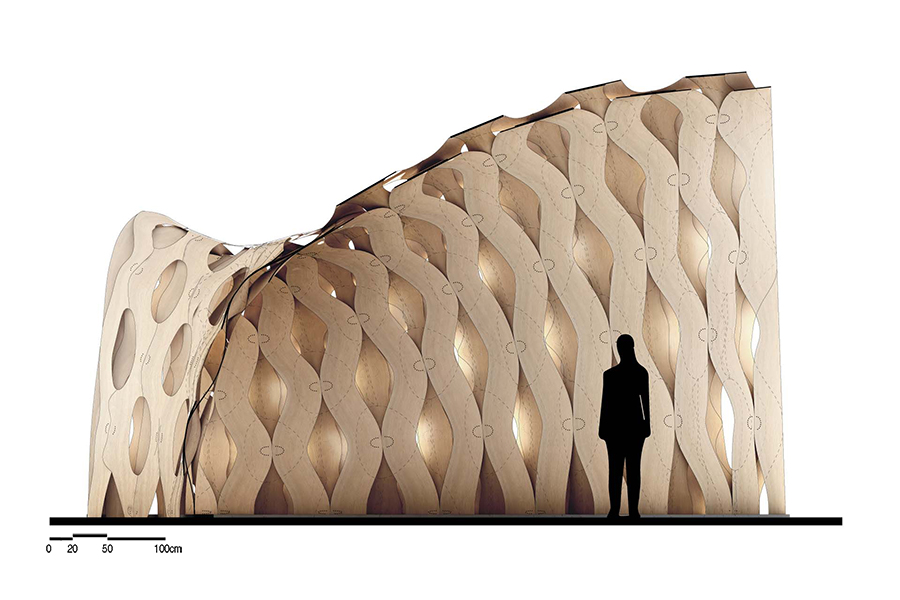

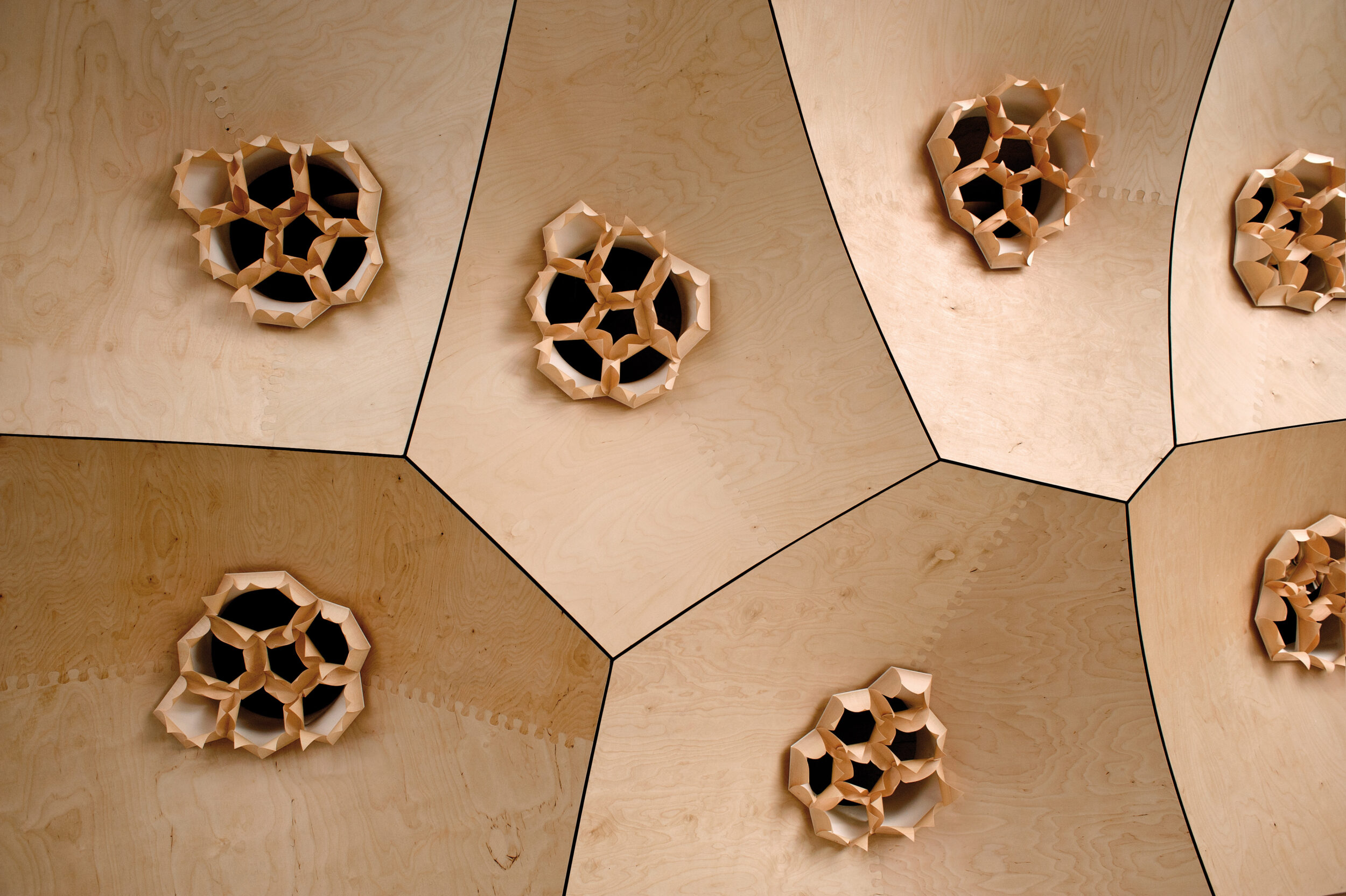

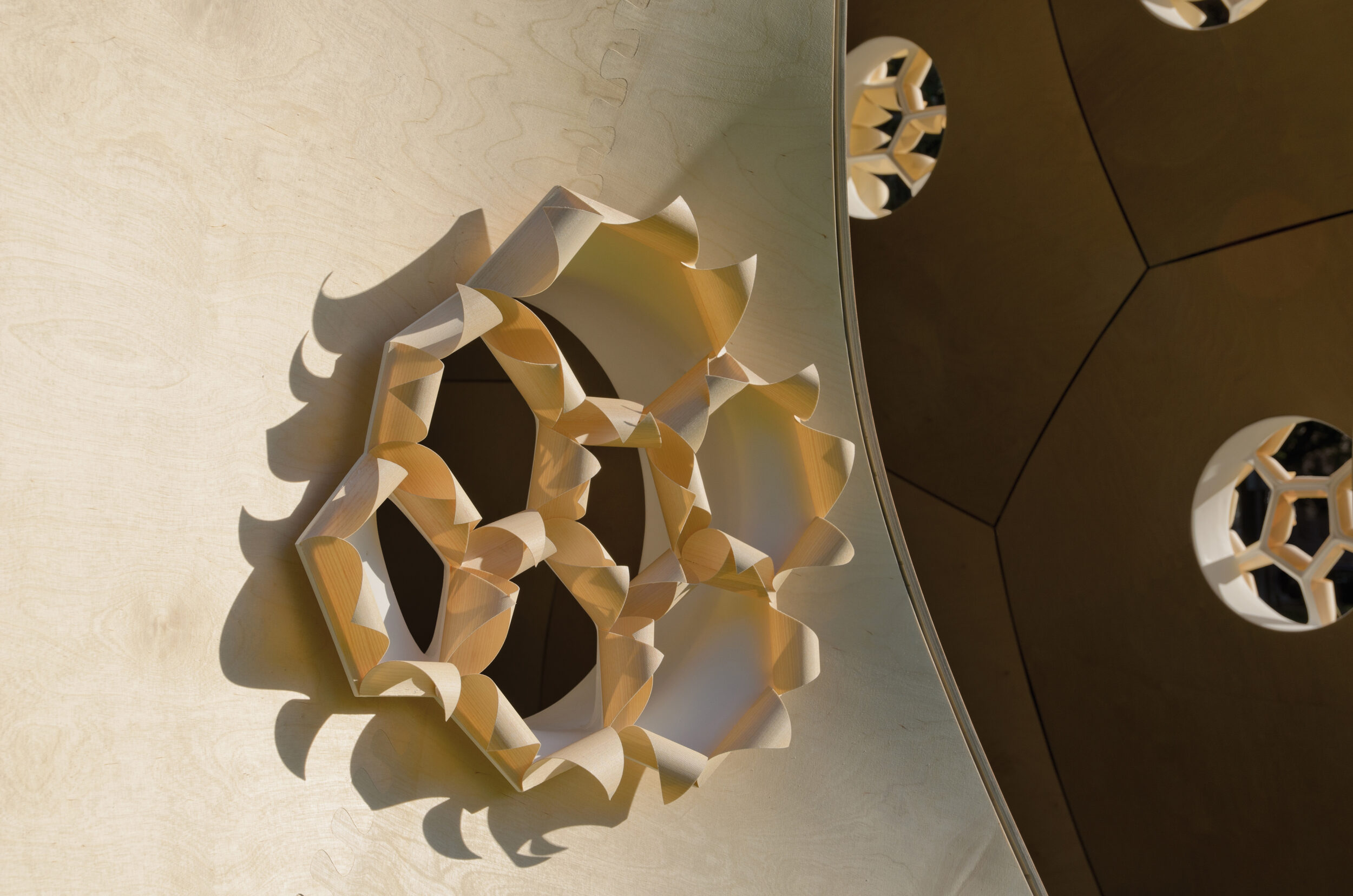

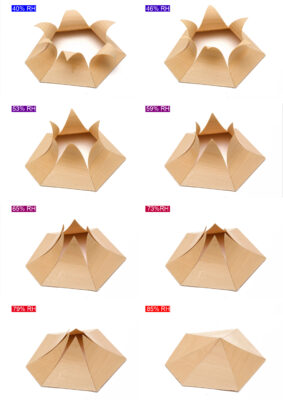

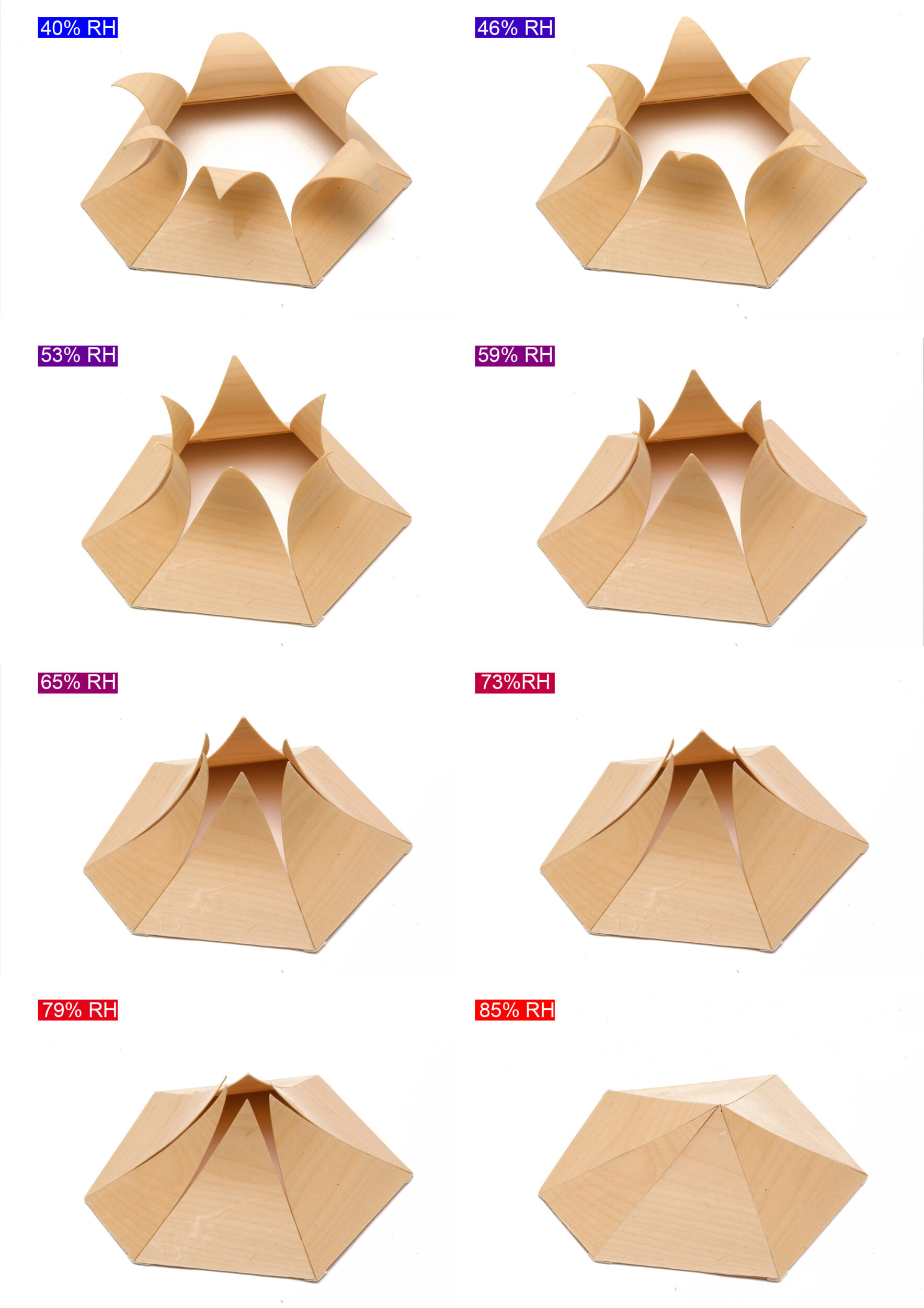

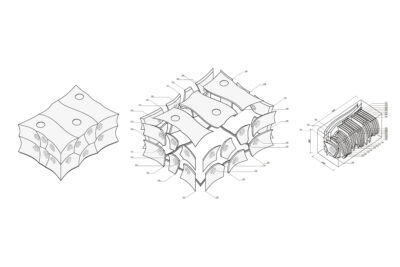

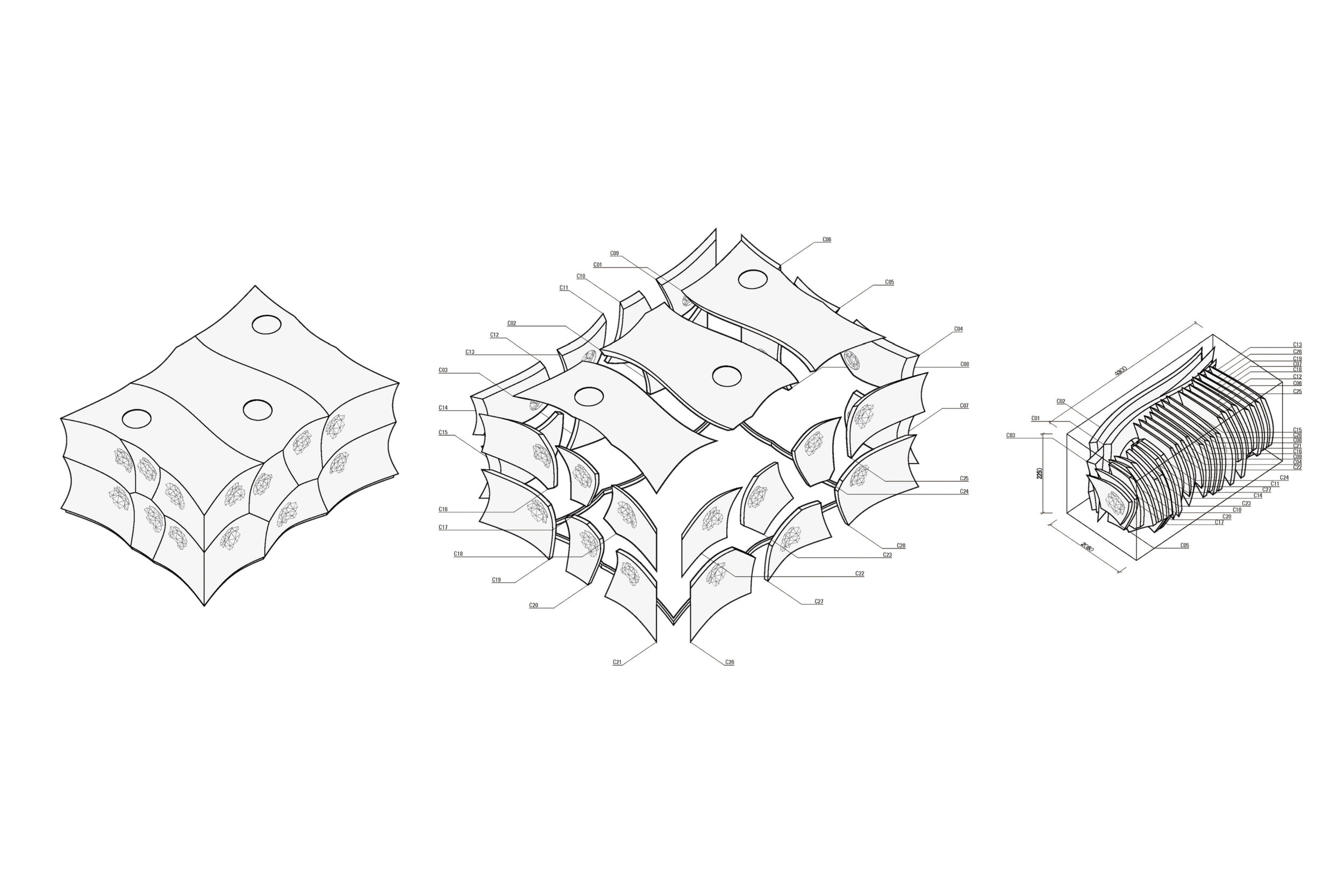

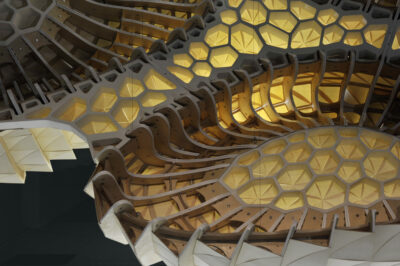

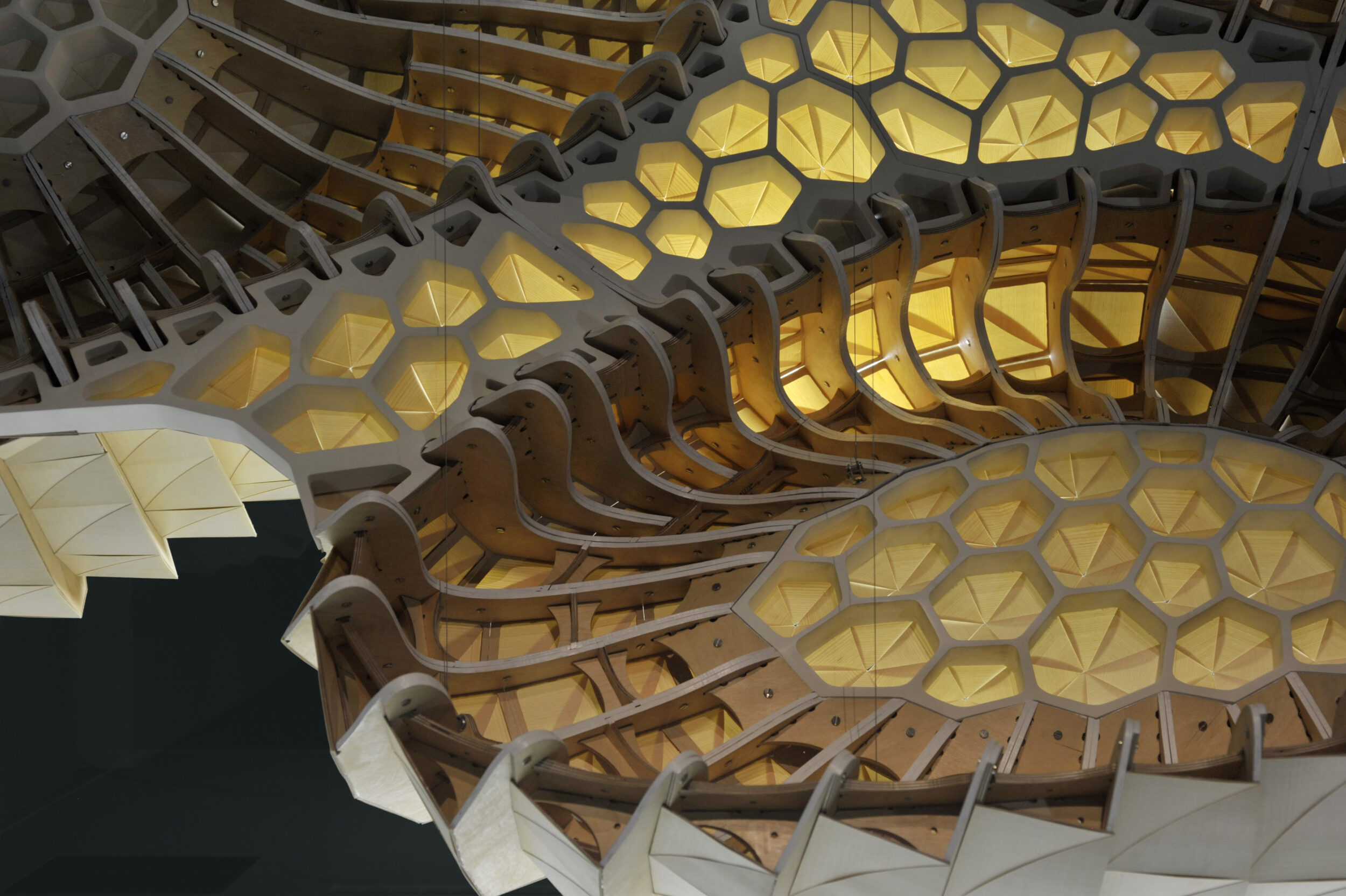

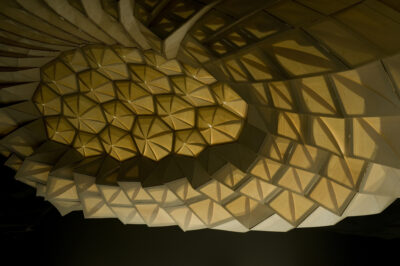

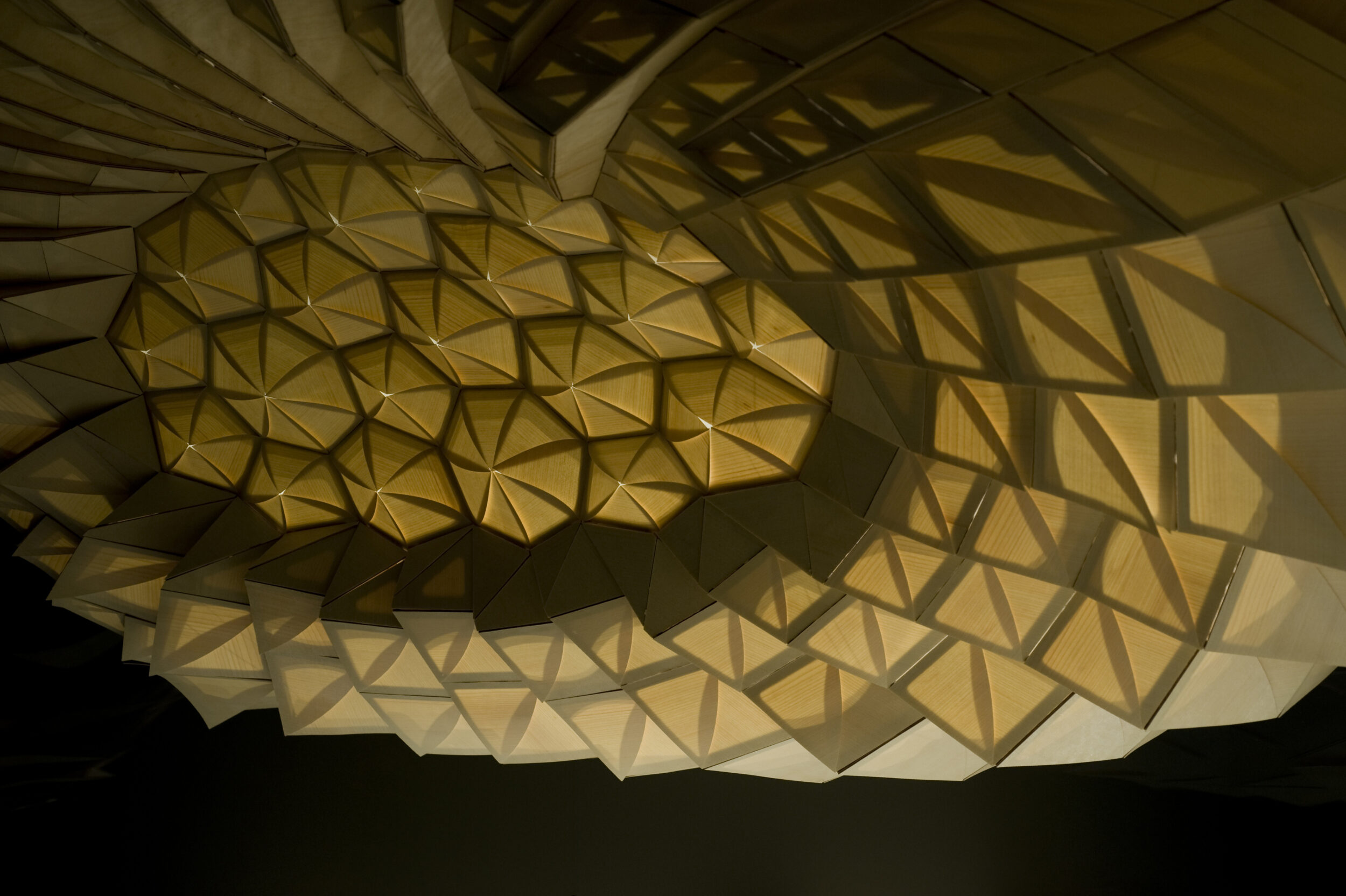

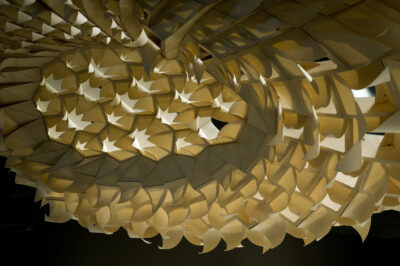

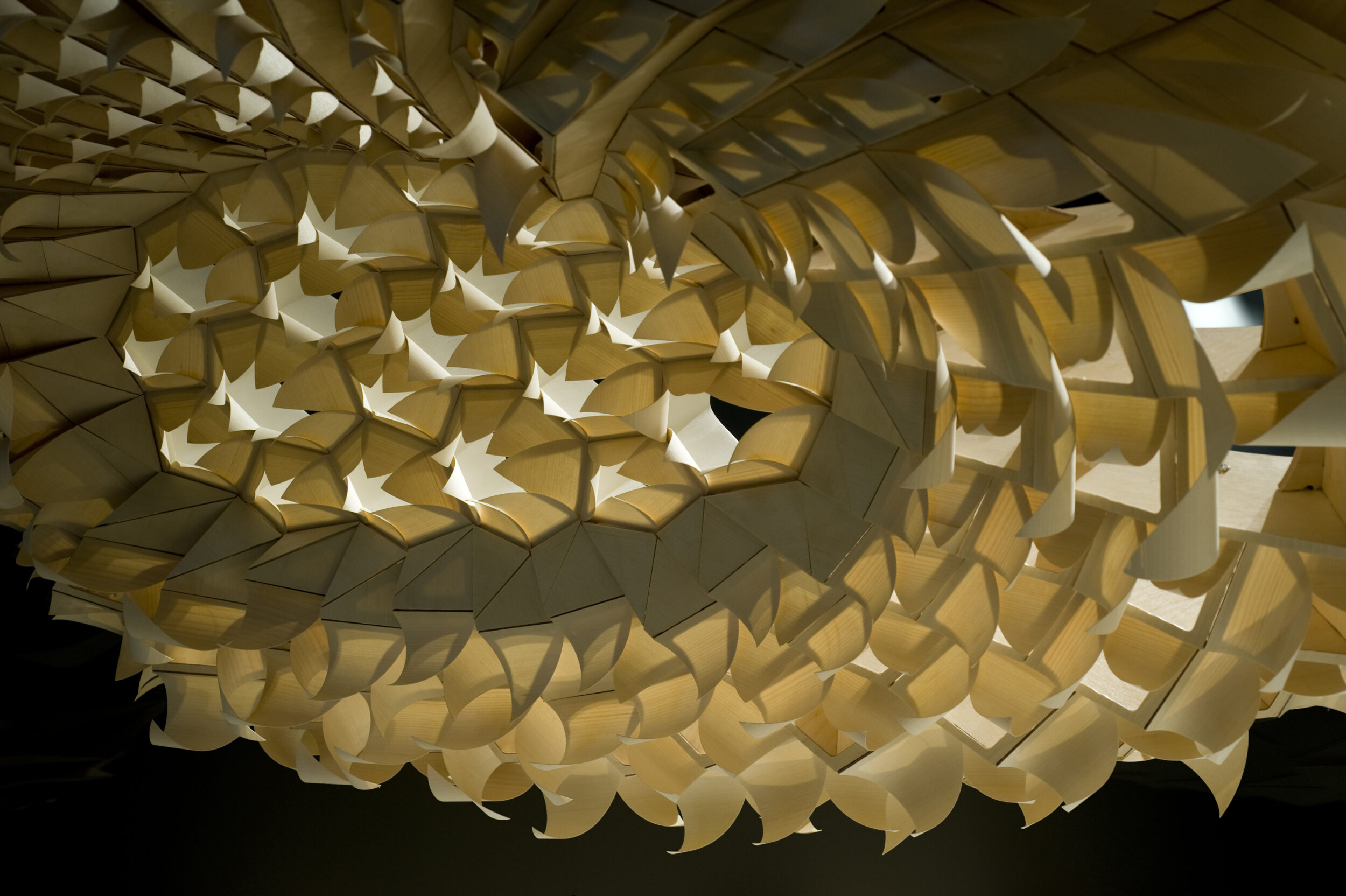

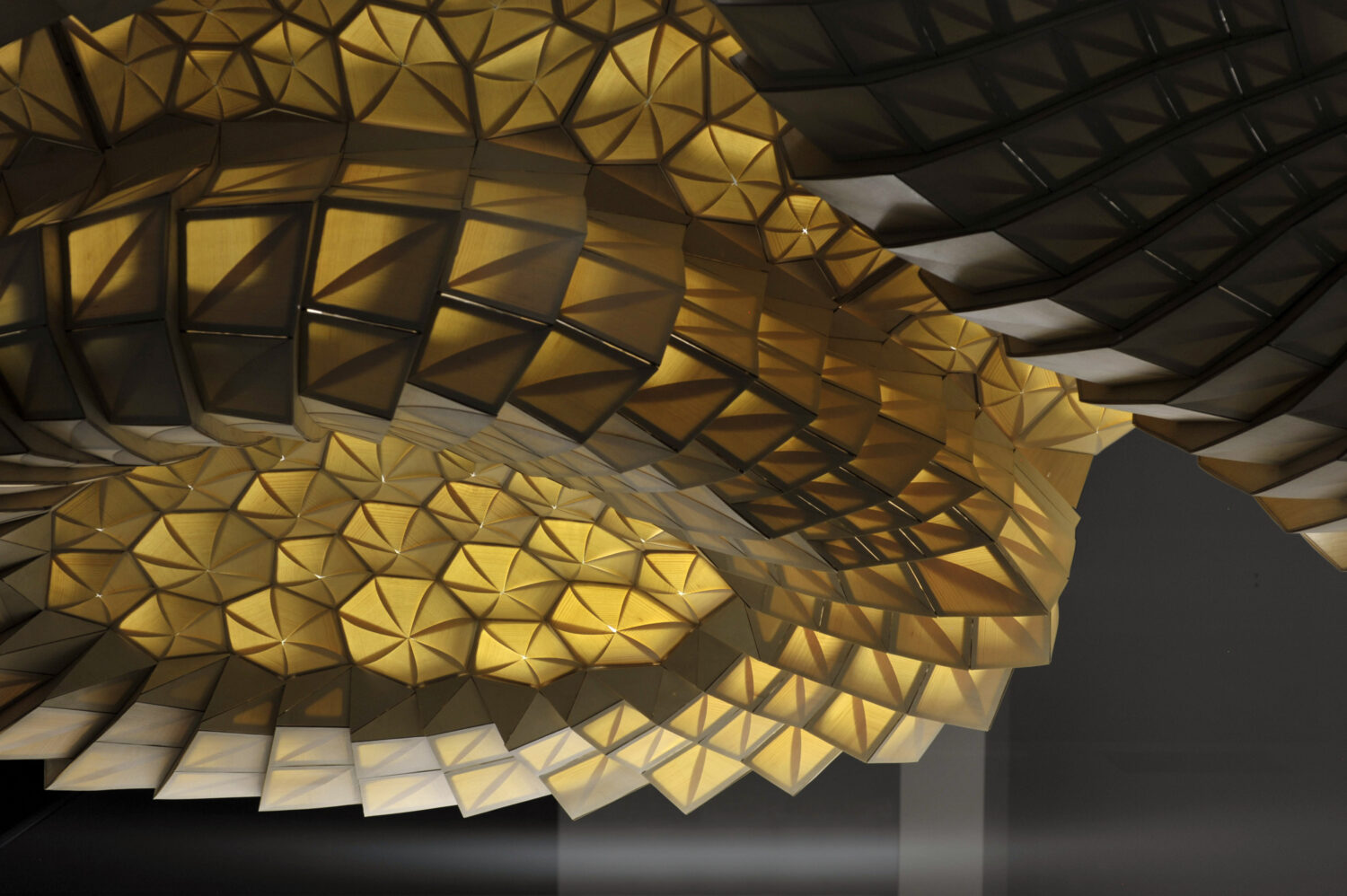

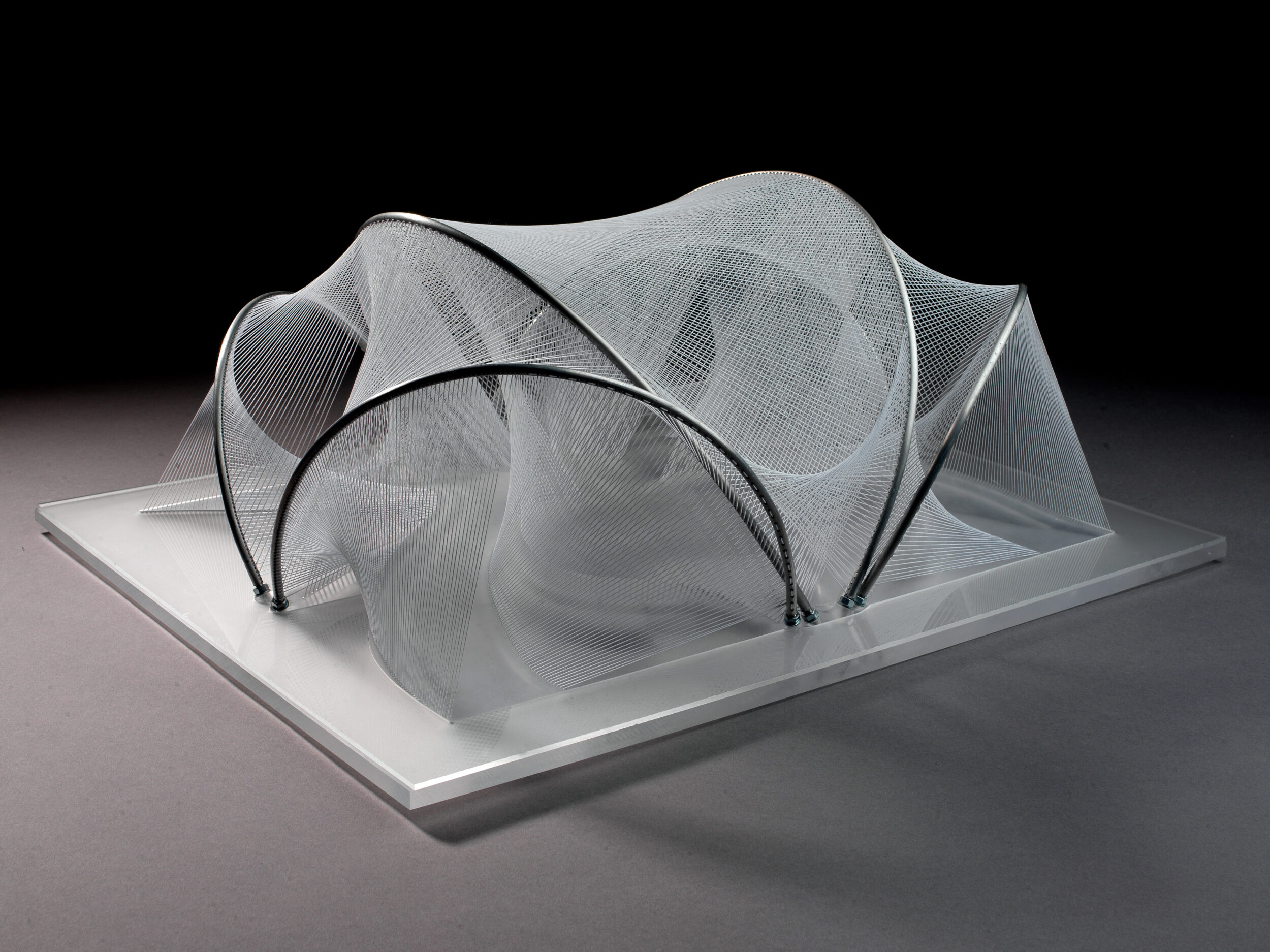

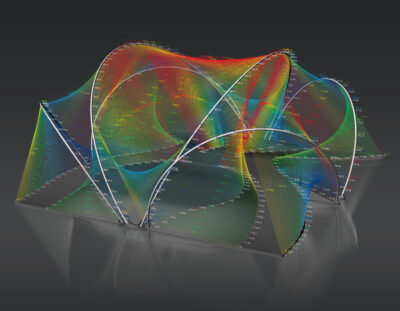

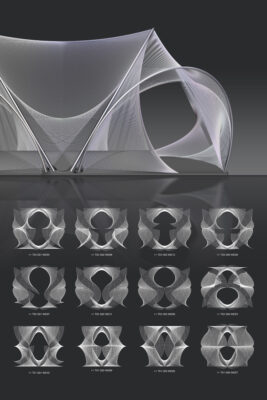

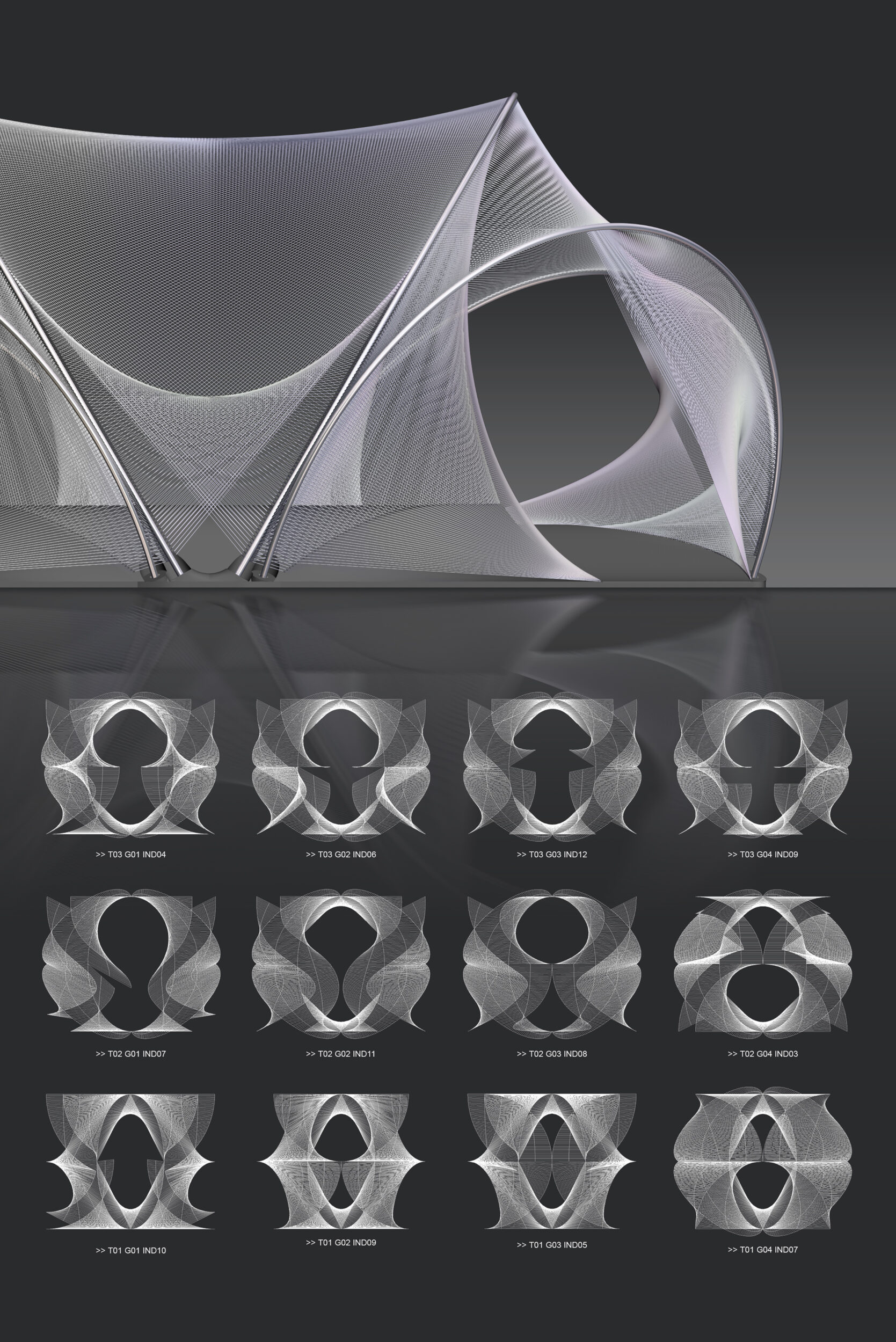

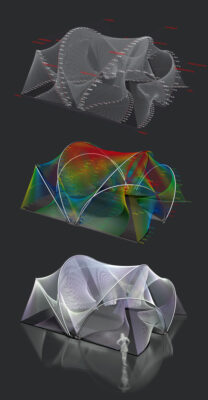

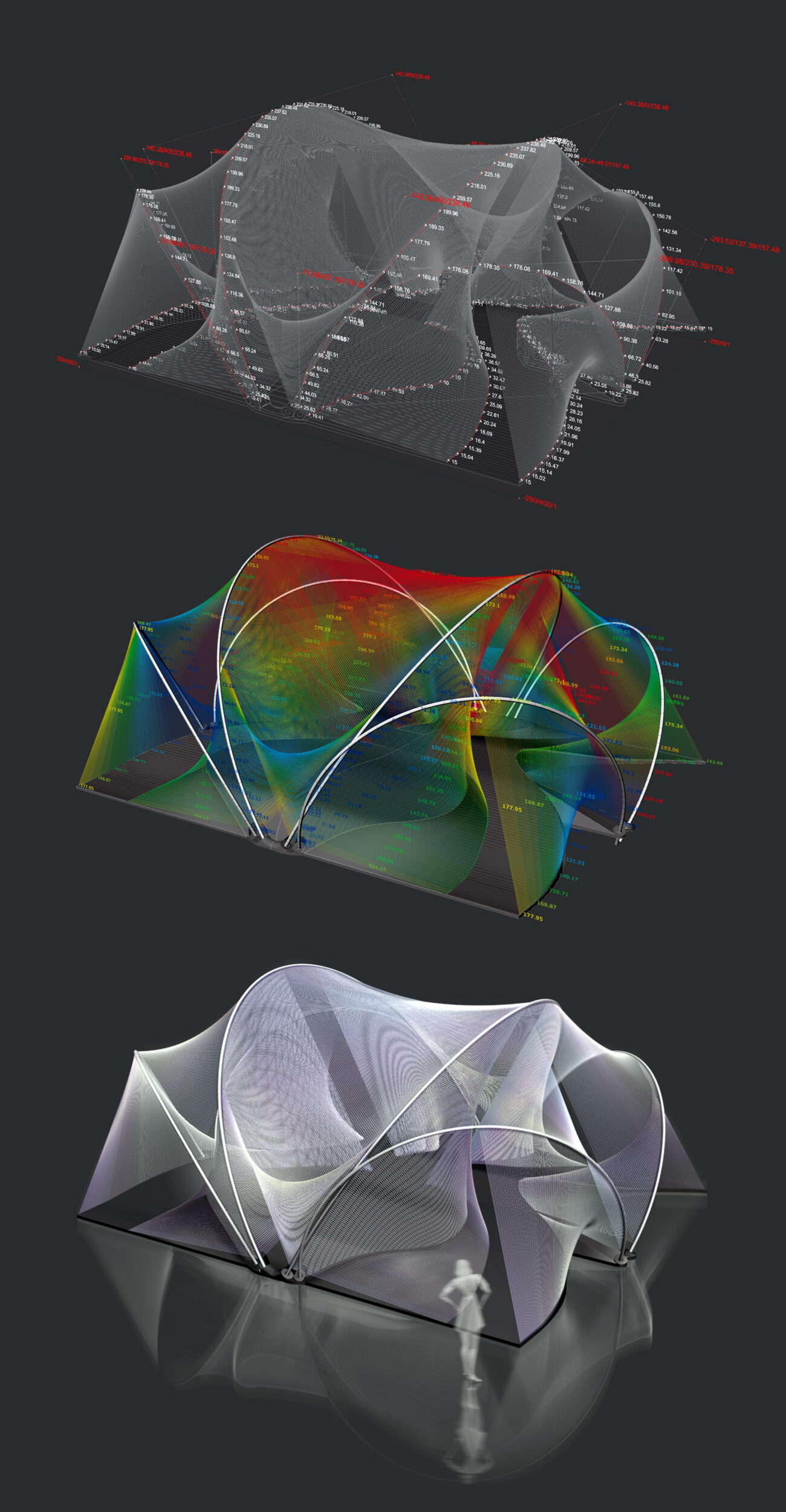

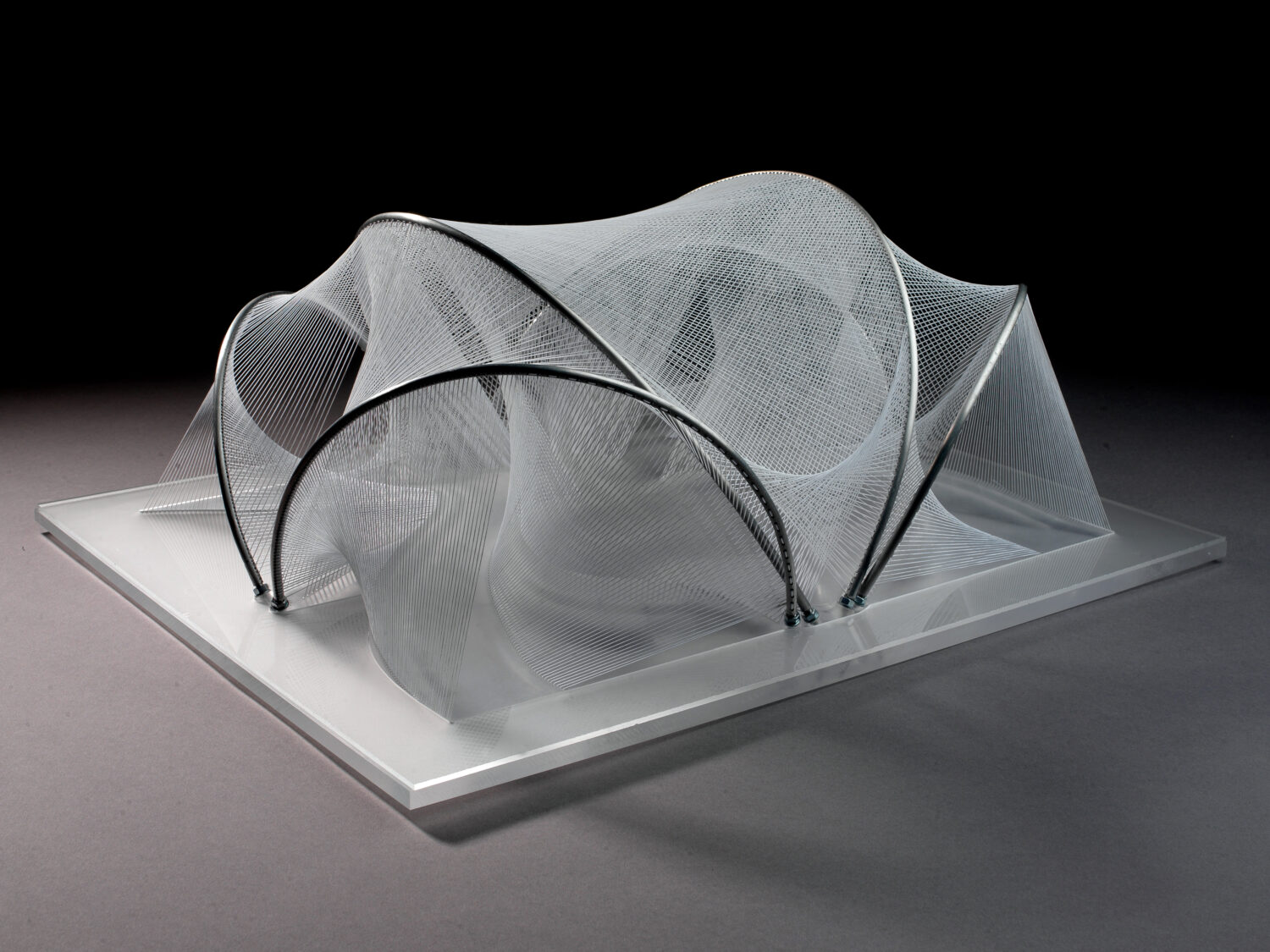

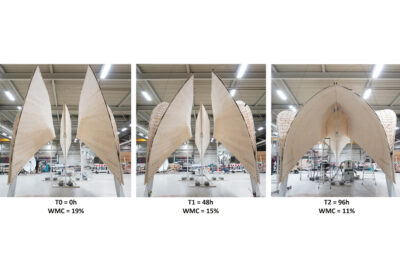

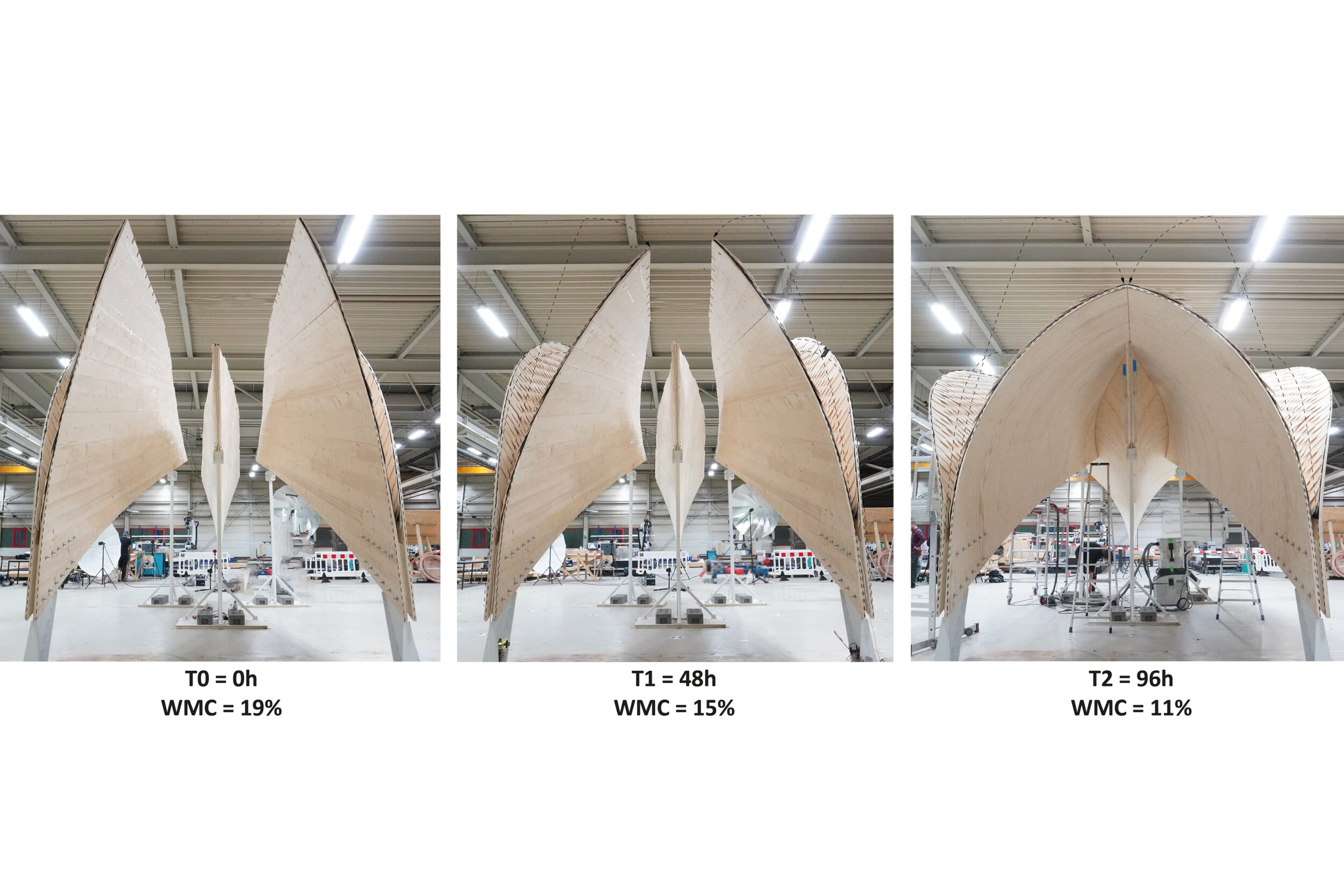

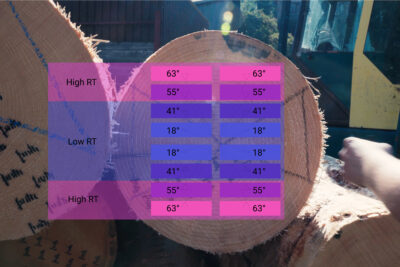

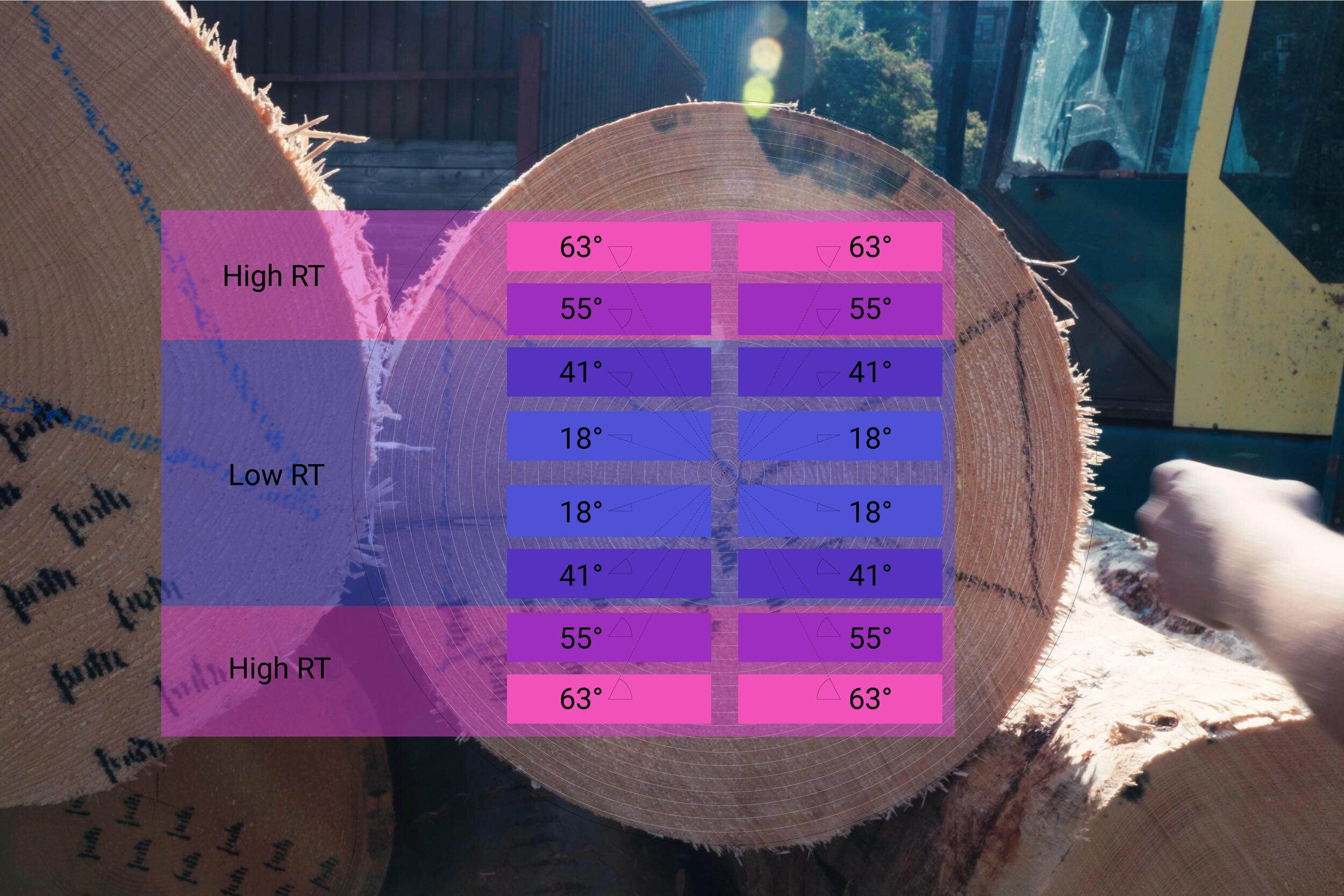

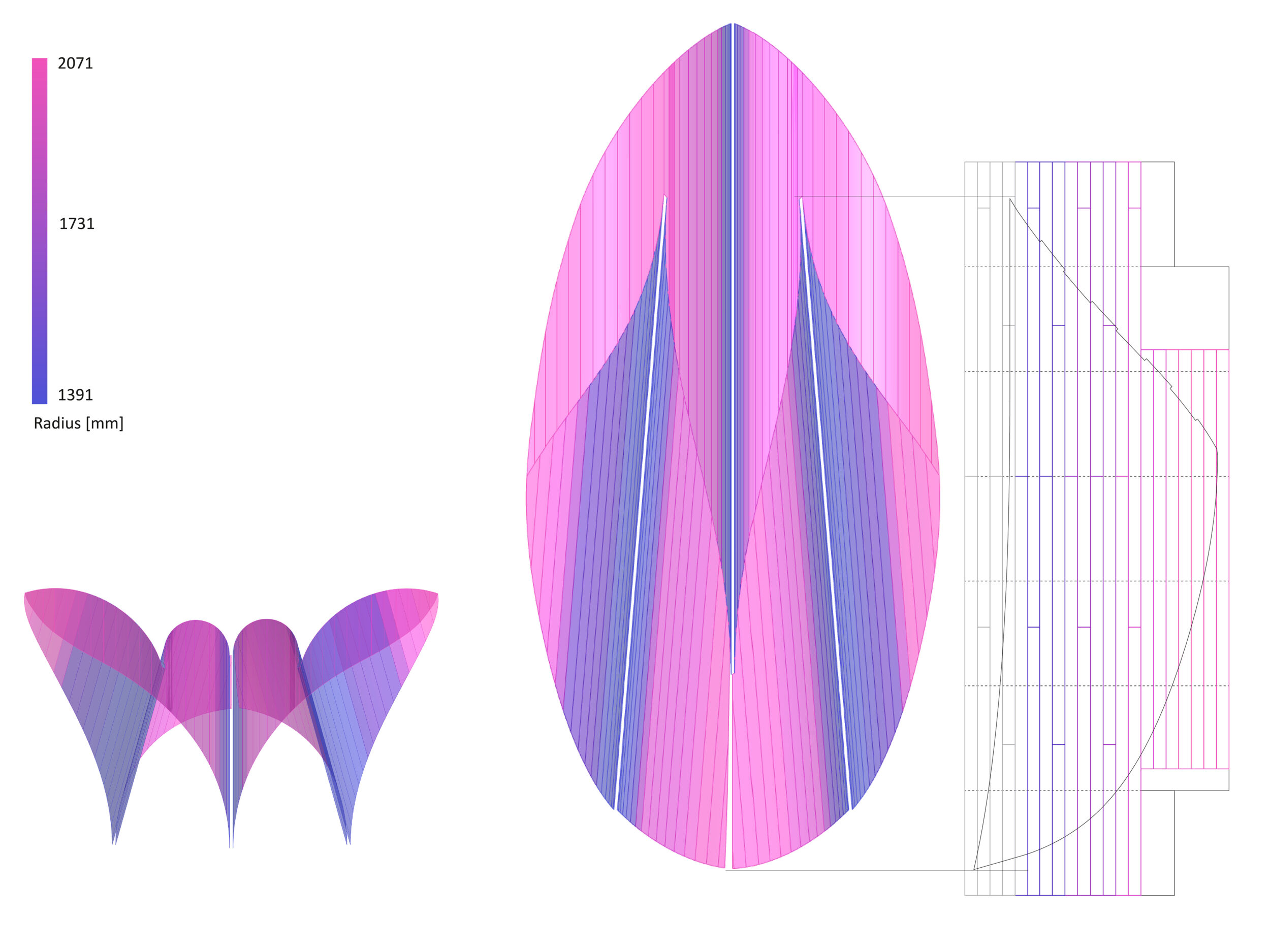

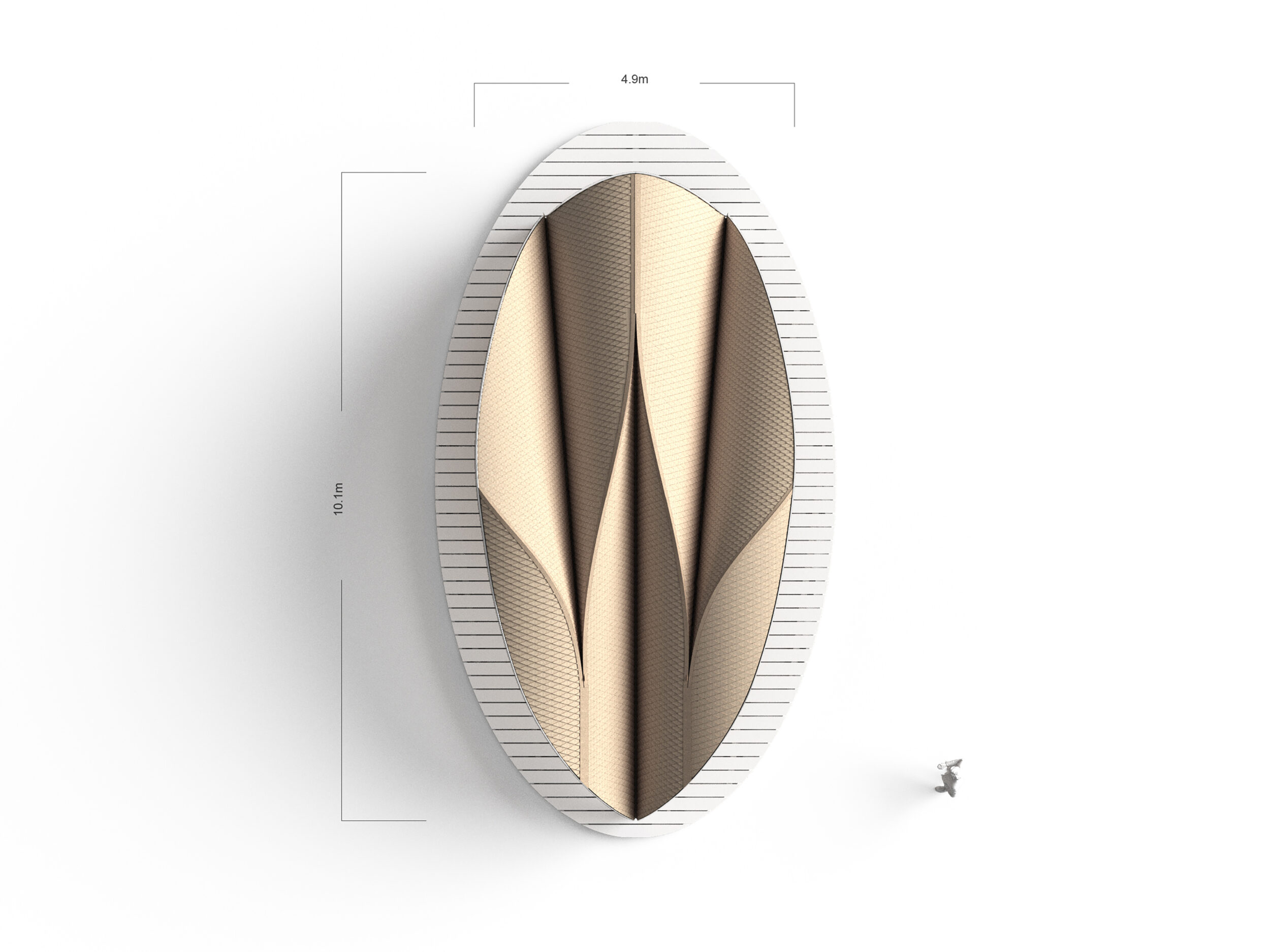

HygroShell erforscht ein neuartiges, selbstformendes Holzbausystem für autonomes Bauen. Das Konzept wird im 1:1 Maßstab durch den Entwurf, die Konstruktion und die Produktion einer weitspannenden, leichten Schale aus einzelnen gebogenen Holzkomponenten demonstriert. Das System nutzt Fortschritte im computerbasierten Entwerfen, um das feuchtigkeitsbedingte Schwinden im Holz für die In-situ-Formung von planaren Bauelementen zu aktivieren. In diesem neuartigen Materialsystem wird die anisotrope Formänderung in großformatige zweischichtige Bauteile eingebettet, die in flachem Zustand hergestellt, bearbeitet und mit Schindeln verkleidet werden. Auf der Baustelle werden diese Pakete durch Lufttrocknung in ihre endgültige gekrümmte und formstabile Geometrie gebracht.

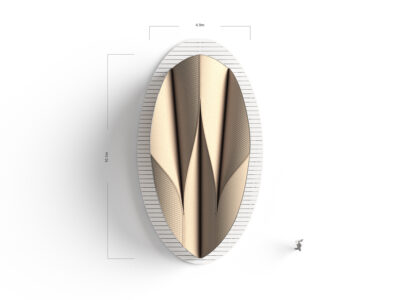

Das Ergebnis ist eine filigrane und doch funktionale, gebogene Dachkonstruktion mit einer Spannweite von 10 m und einem unglaublich dünnen 28 mm starken Brettsperrholzquerschnitt. Das Projekt bricht mit typischen statischen Typologien im Holzbau, um neue Wege für die Konstruktion von Leichtbauschalen aus nachhaltigen Baumaterialien zu erschließen und das geometrische und architektonische Potential einfach gekrümmter Strukturen auszuschöpfen. HygroShell verfolgt einen neuartigen Ansatz für nachhaltiges Bauen, bei dem digitale Berechnungsmethoden eingesetzt werden, um die natürlichen Eigenschaften von Holz sowohl als In-situ-Formungsmechanismus, als auch als Tragwerk und Gebäudehülle zu nutzen. Durch dieses vertiefte Verständnis natürlicher Materialien ist es möglich, einen neuen Grad an funktionaler Integration und ökologischer Effektivität in Material und Form zu erreichen.

Eine ausführliche Projektbeschreibung und mehr Bilder befinden sich hier:

https://www.icd.uni-stuttgart.de/de/projekte/hygroshell/

_____________

PROJEKTTEAM

Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung – ICD

Prof. Dr.-Ing. Dylan Wood, Laura Kiesewetter, Prof. Achim Menges

Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen – ITKE

Dr.-Ing. Axel Körner, Kenryo Takahashi, Prof. Dr.-Ing. Jan Knippers

Konzeptentwicklung, Systementwicklung, Fertigung und Konstruktion:

Andre Aymonod, Wai Man Chau, Min Deng, Fabian Eidner, Maxime Fouillat, Hussamaldeen Gomaa, Yara Karazi, Arindam Katoch, Oliver Moldow, Ioannis Moutevelis, Xi Peng, Yuxin Qiu, Alexander Reiner, Sarvenaz Sardari, Edgar Schefer, Selin Sevim, Ali Shokri, Sai Praneeth Singu, Xin Sun, Ivana Trifunovic, Alina Turean, Aaron Wagner, Chia-Yen Wu, Weiqi Xie, Shuangying Xu, Esra Yaman und Pengfei Zhang

Mit Unterstützung von: Katja Rinderspacher, Simon Bechert, Michael Schneider, Michael Preisack, Sven Hänzka, Sergej Klassen, Hendrik Köhler, Dennis Bartl, Sebastian Esser, Gregor Neubauer, Gabriel Kerekes und das Institut für Ingenieurgeodäsie (IIGS)

Exzellenzcluster Integratives Computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur (IntCDC), Universität Stuttgart

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG

Chicago Architecture Biennial

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),

Universität Stuttgart – School of Talents

Digitize Wood – Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Wuerttemberg (MLR)

Zukunft Bau – Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Kolb Sägewerk

Henkel AG

Scantronic

Brookhuis Technologies