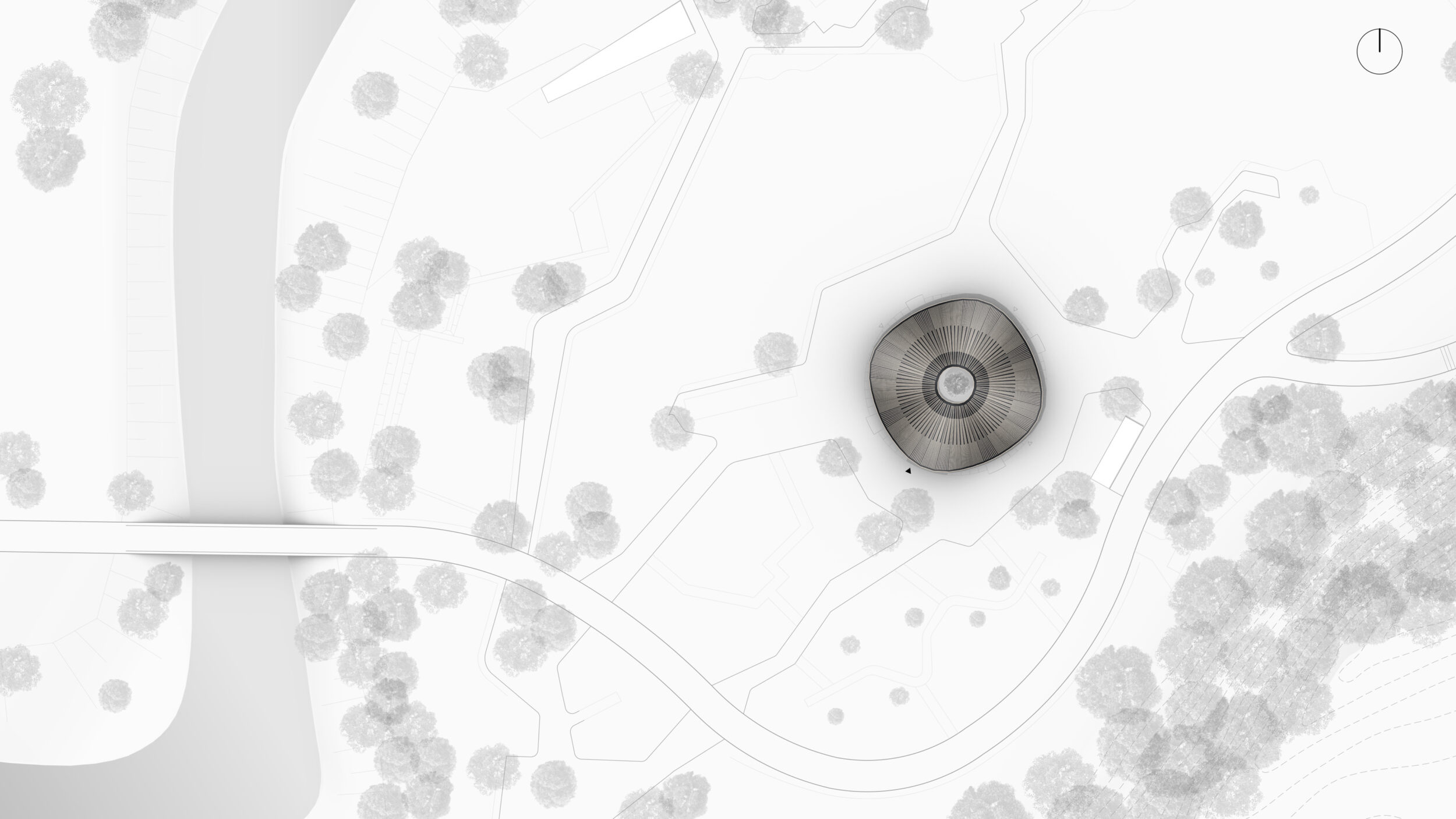

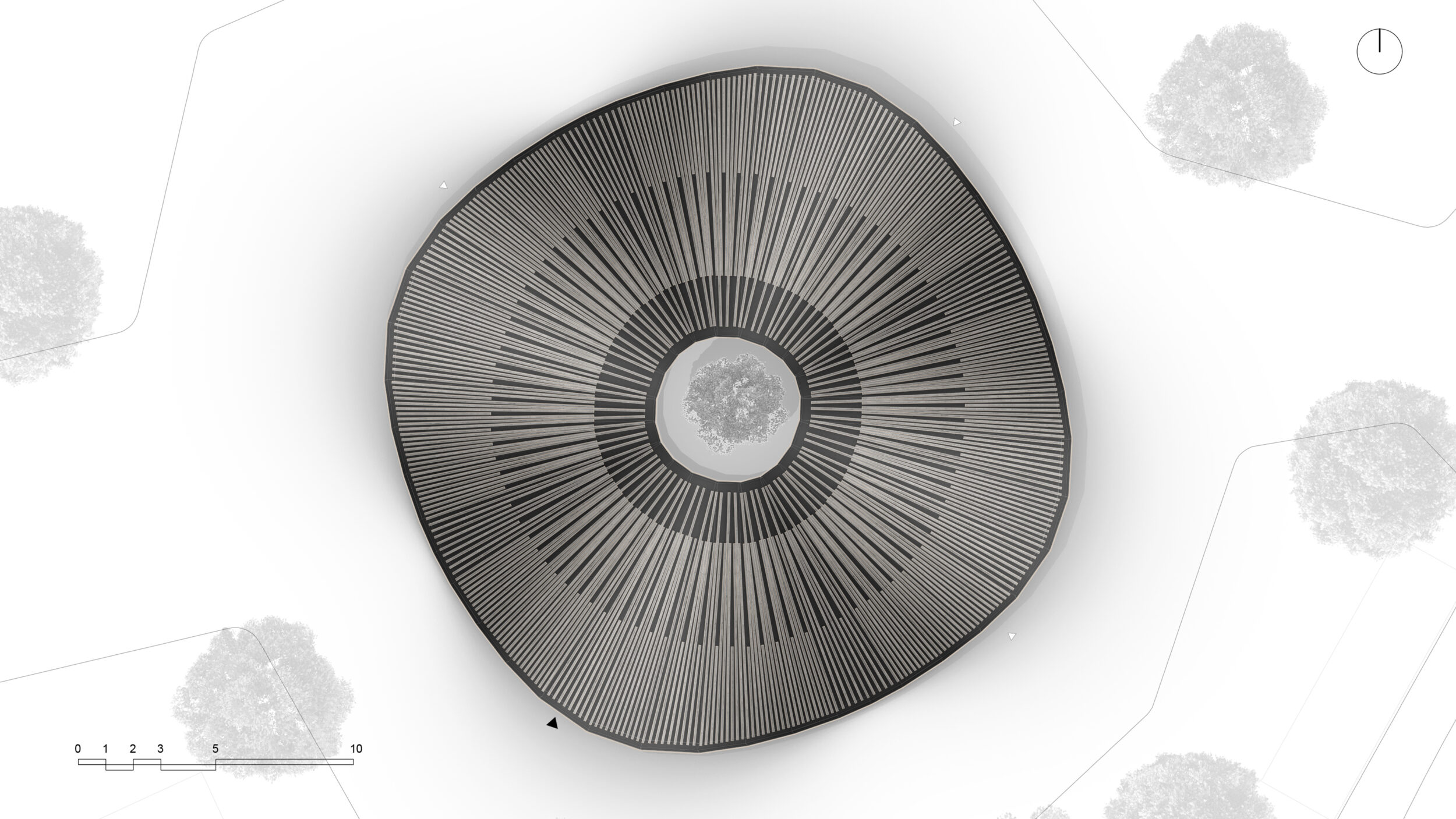

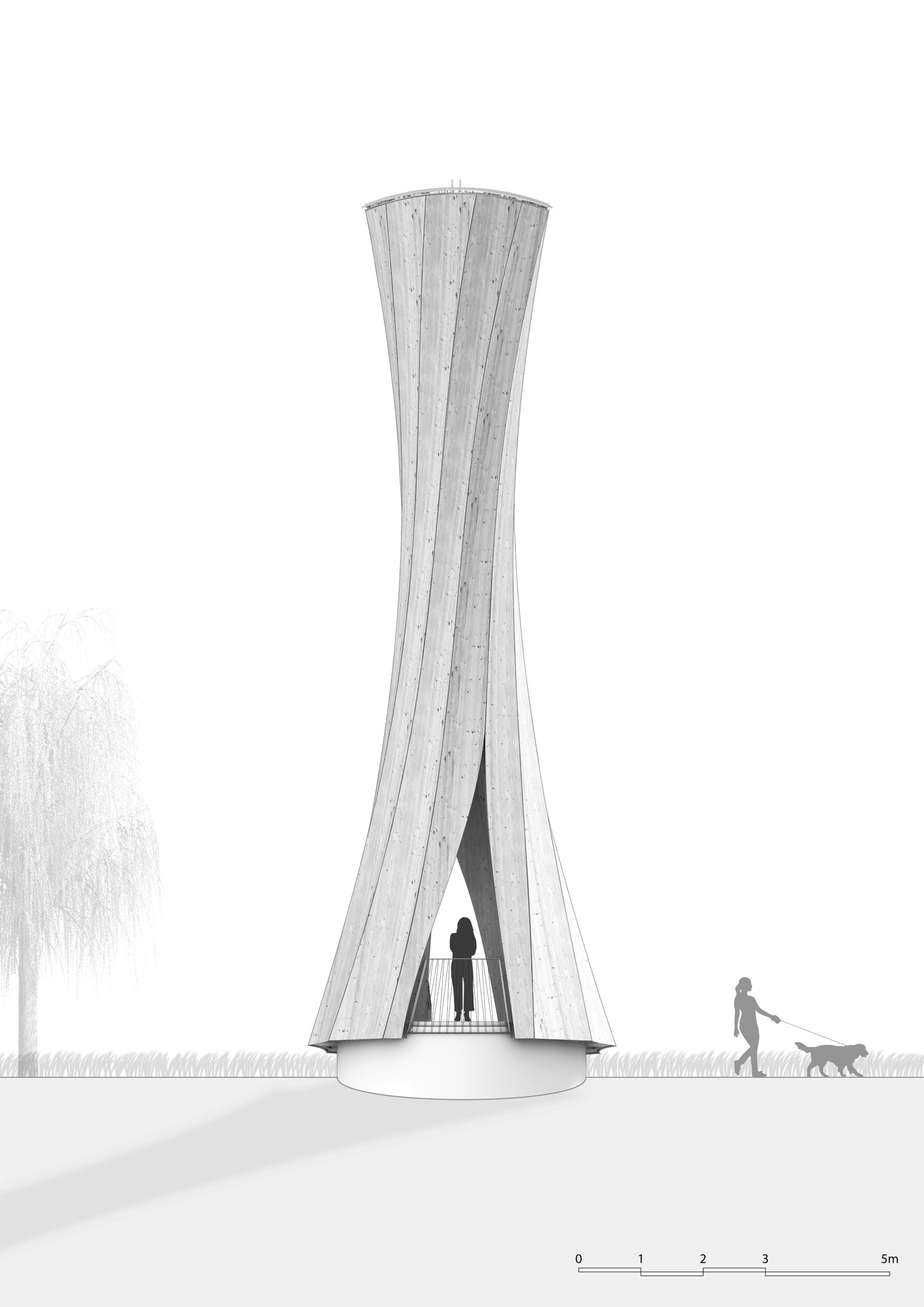

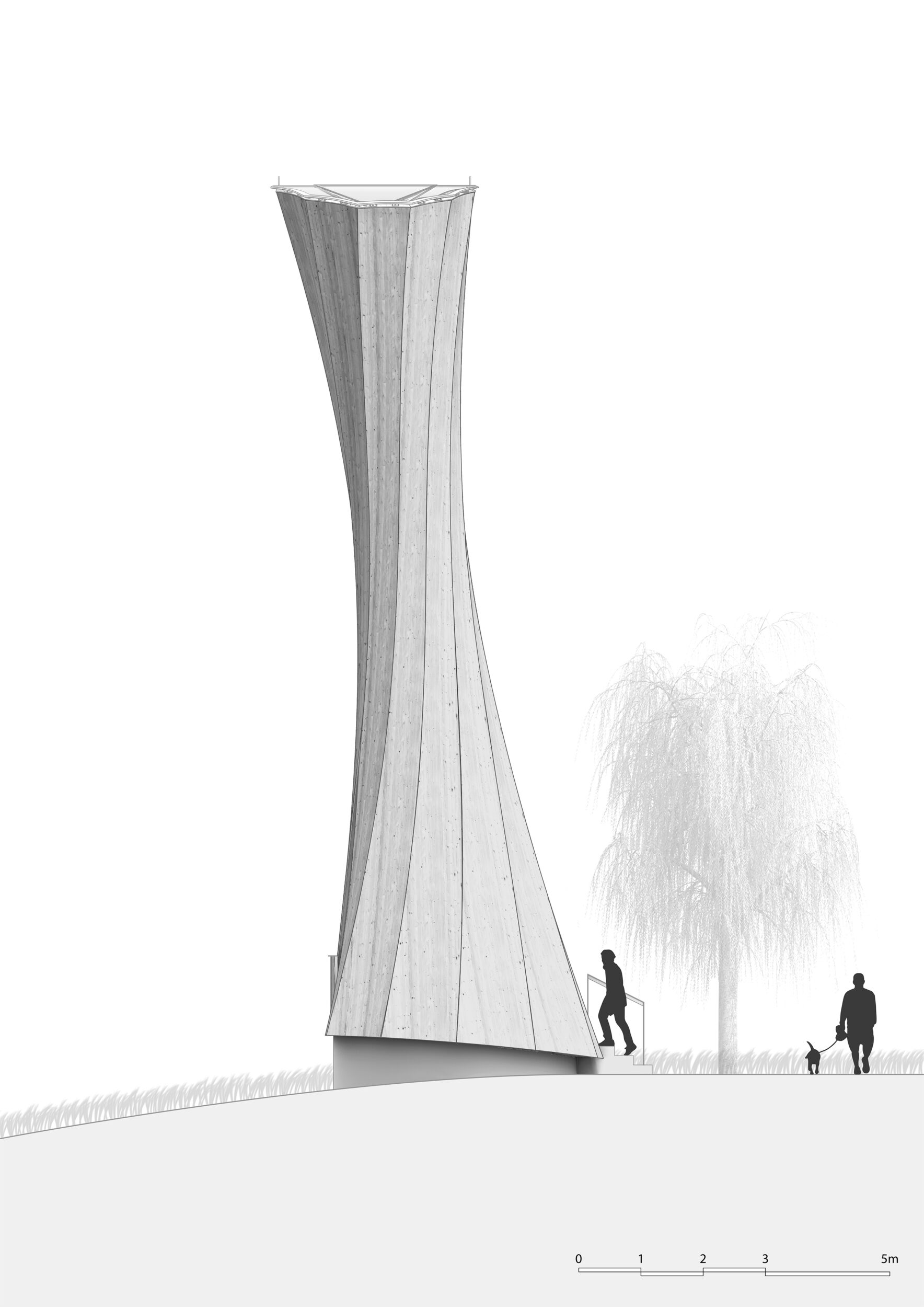

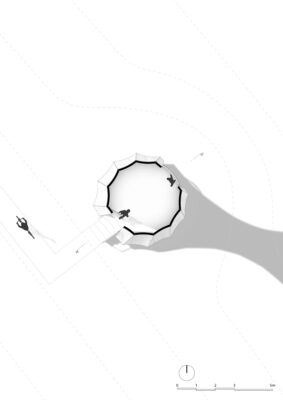

WANGEN TURM

Landesgartenschau in Wangen im Allgäu 2024

| Standort | Wangen im Allgäu |

| Bauherr | Stadt Wangen im Allgäu |

| Fertigstellung | 2024 |

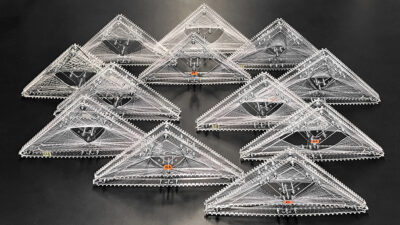

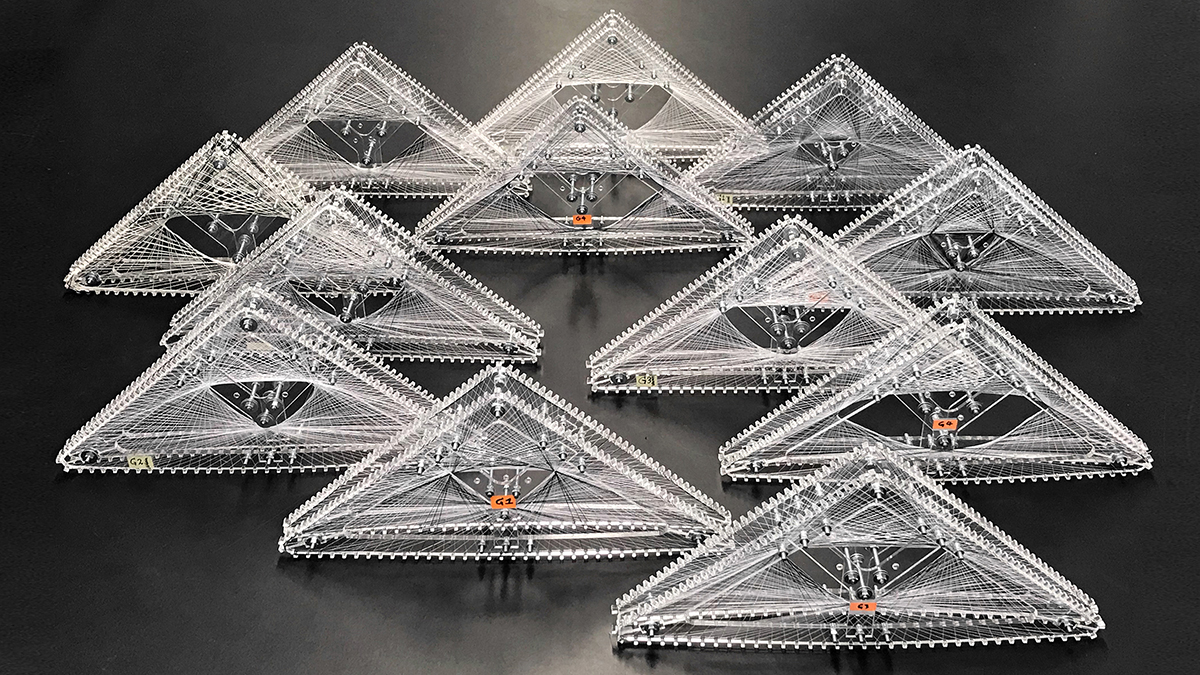

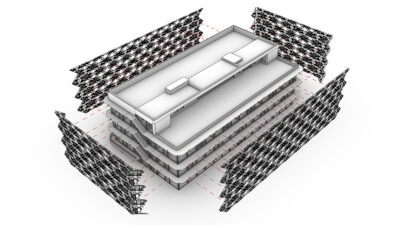

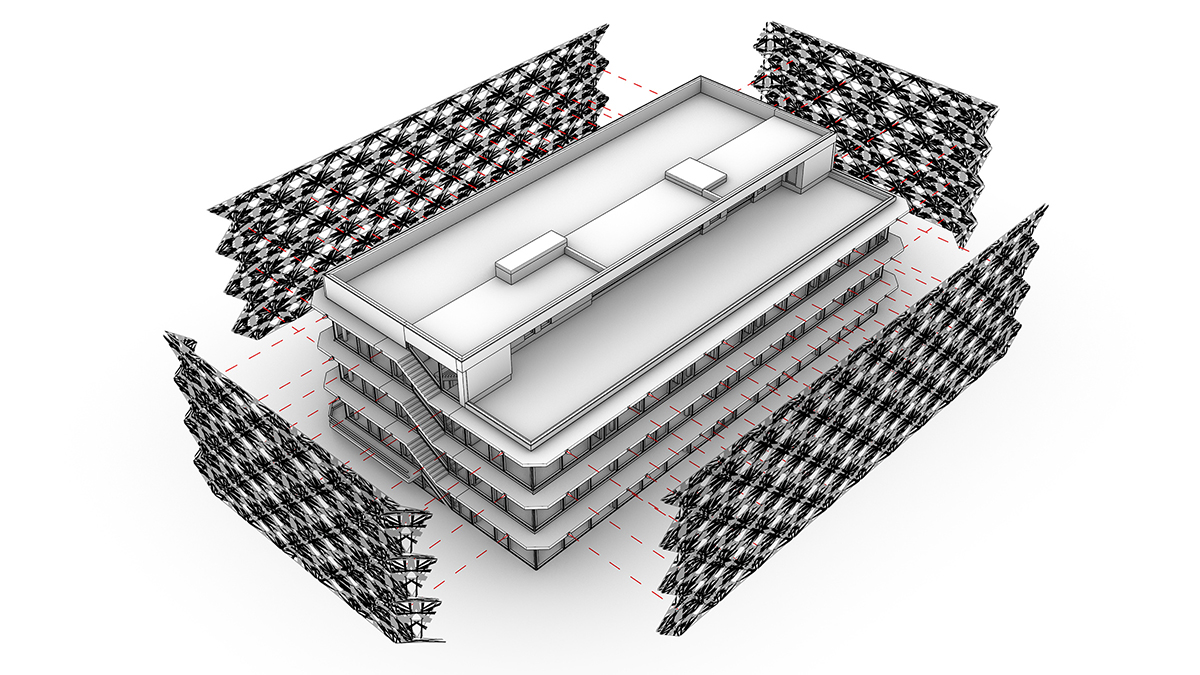

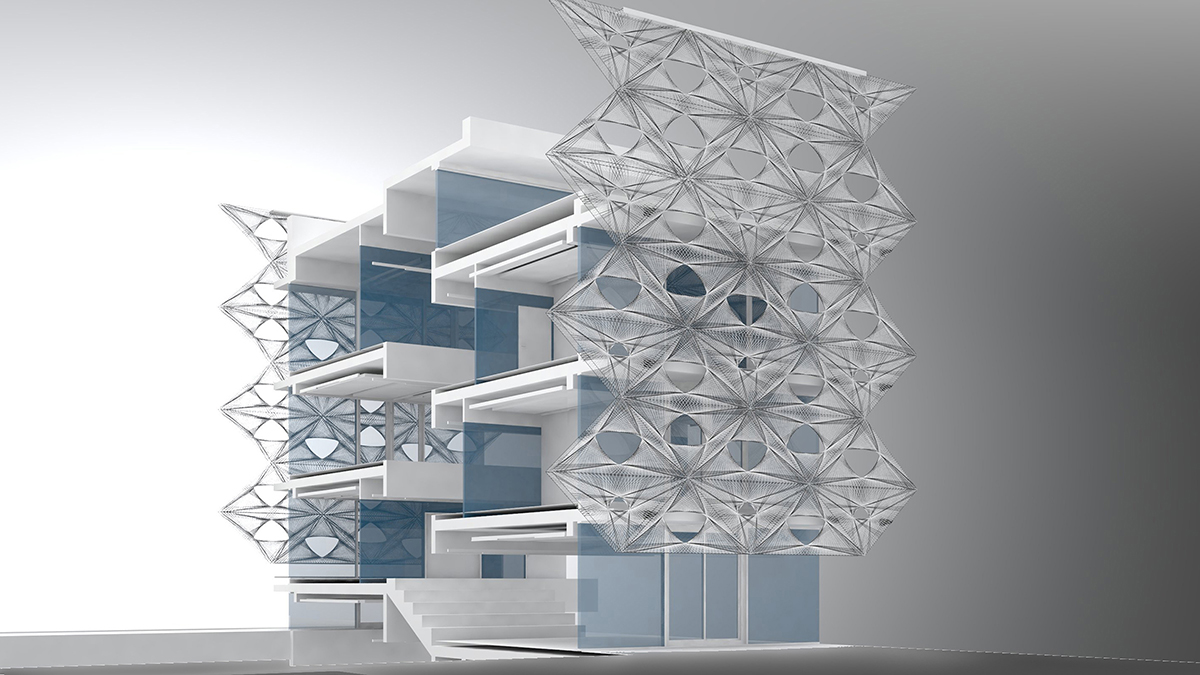

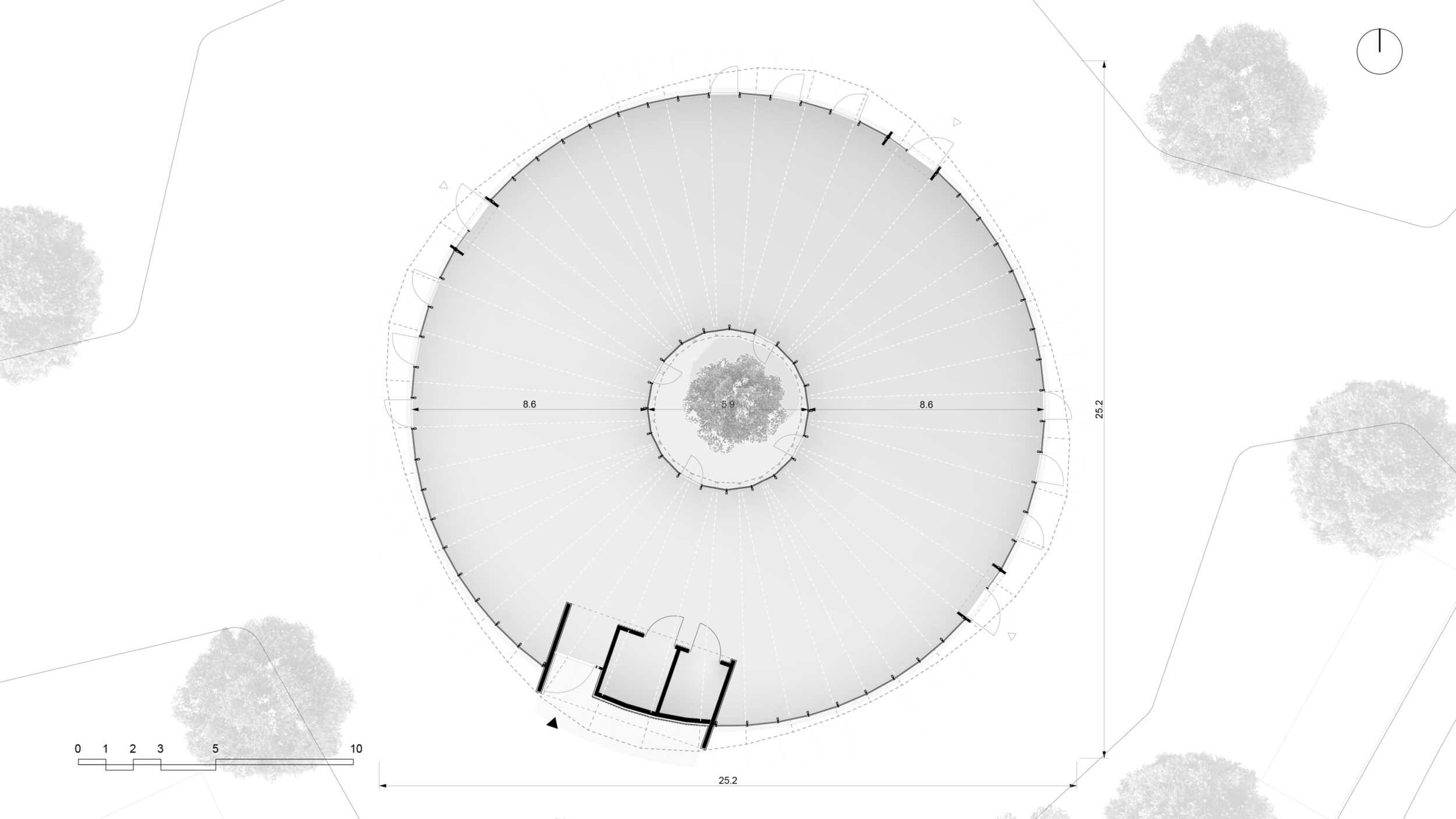

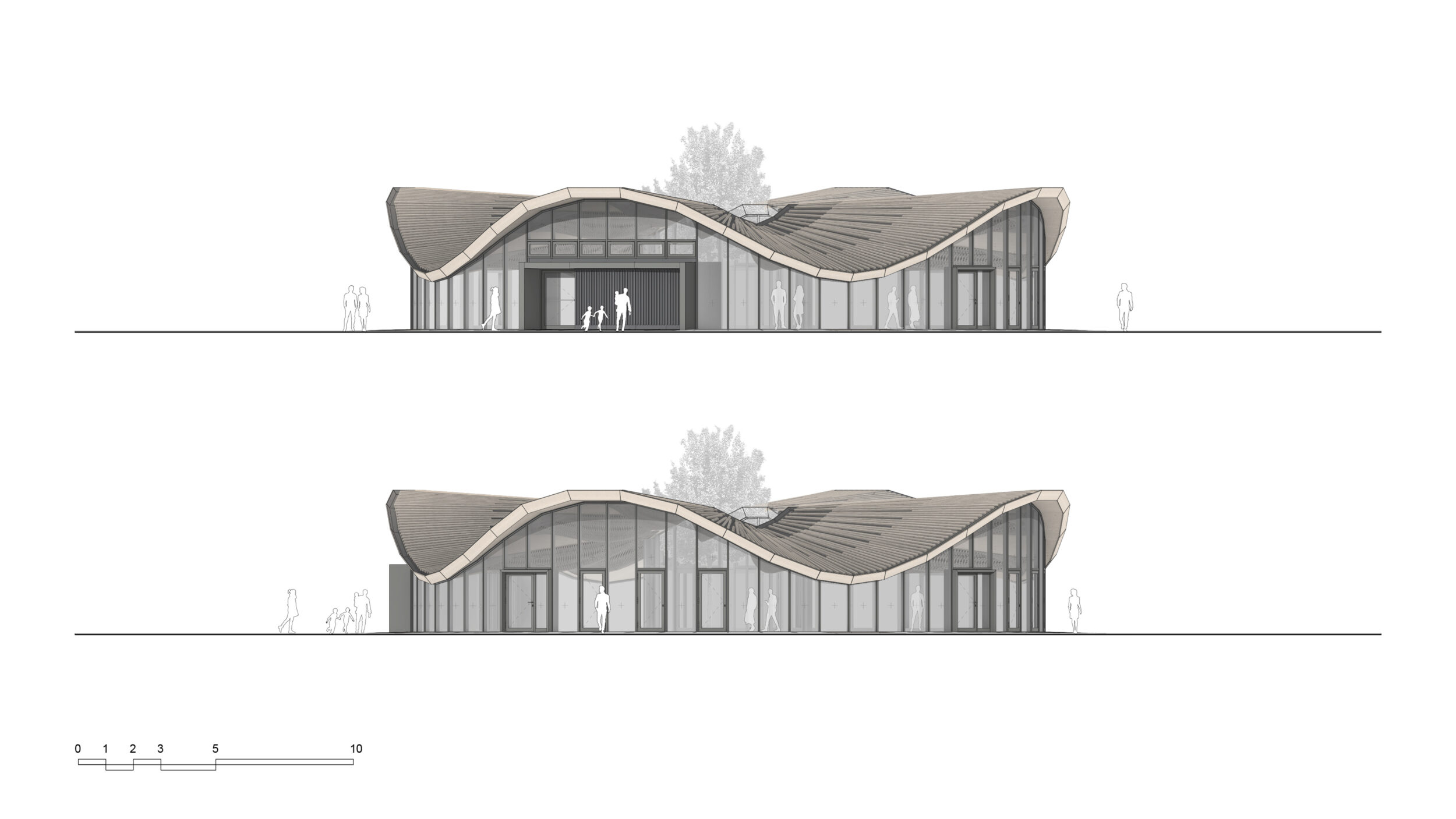

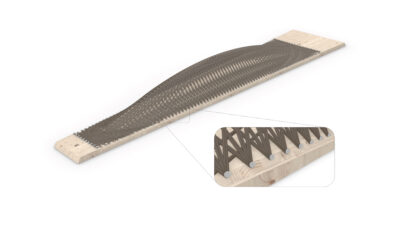

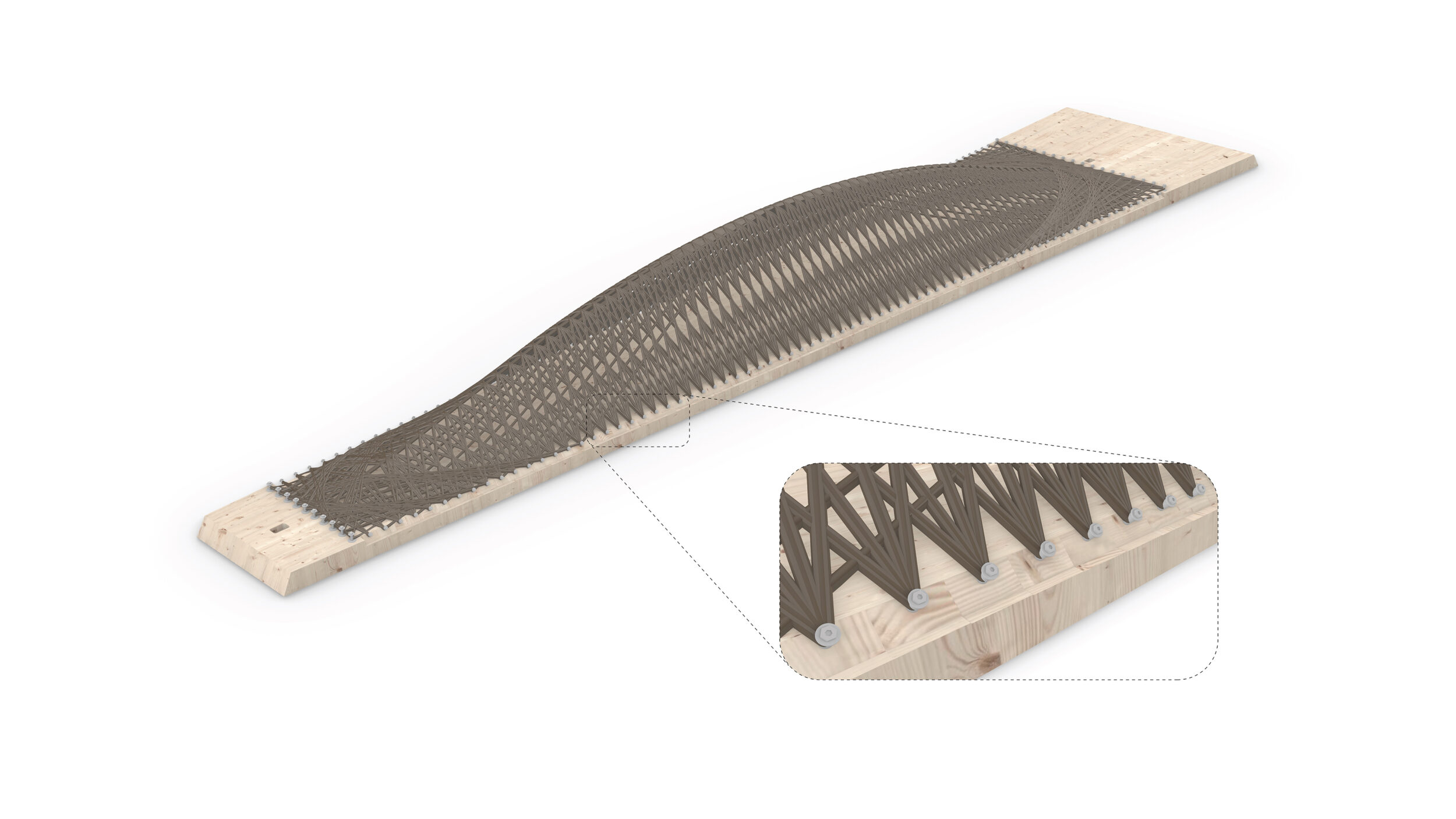

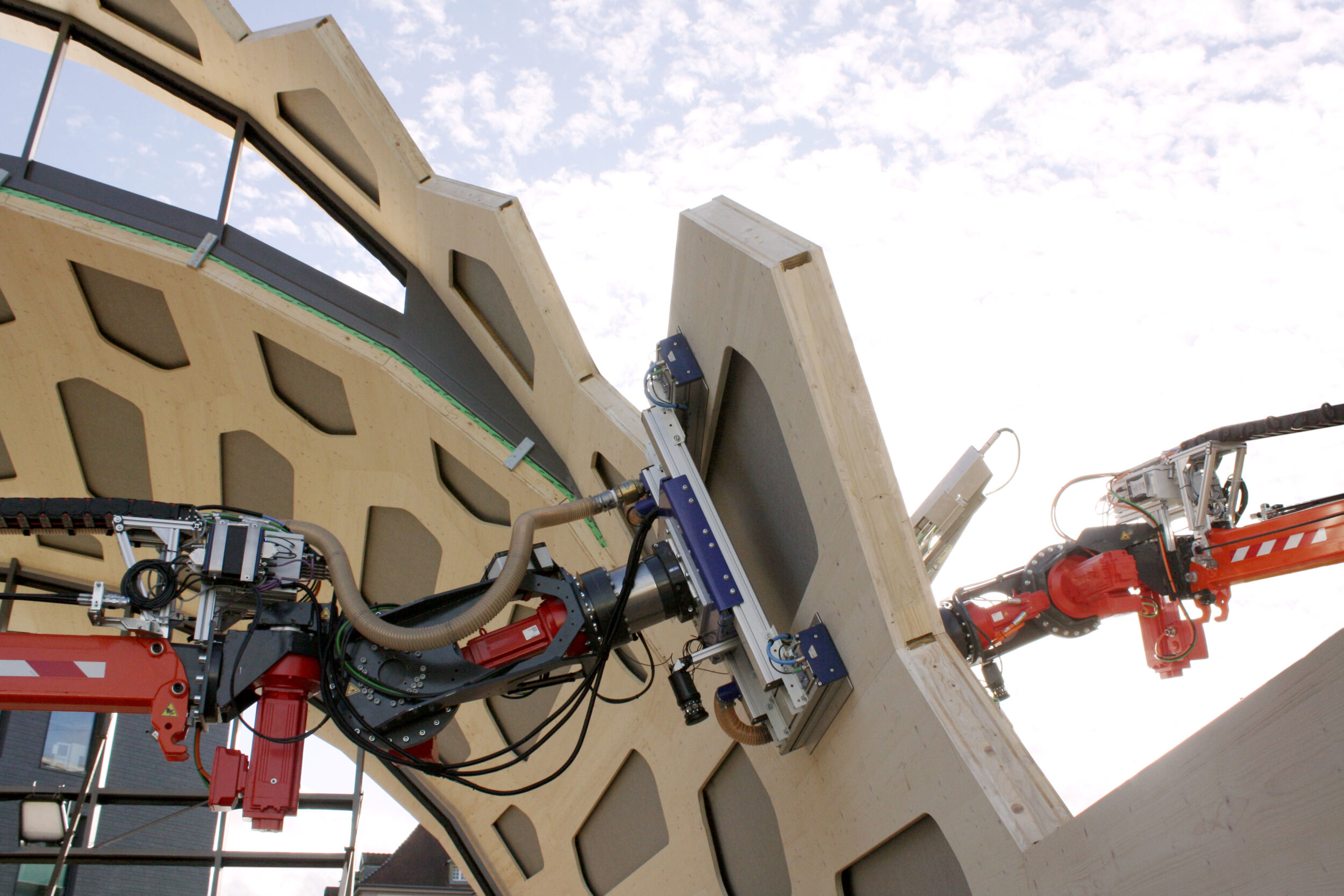

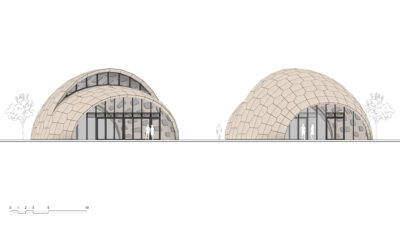

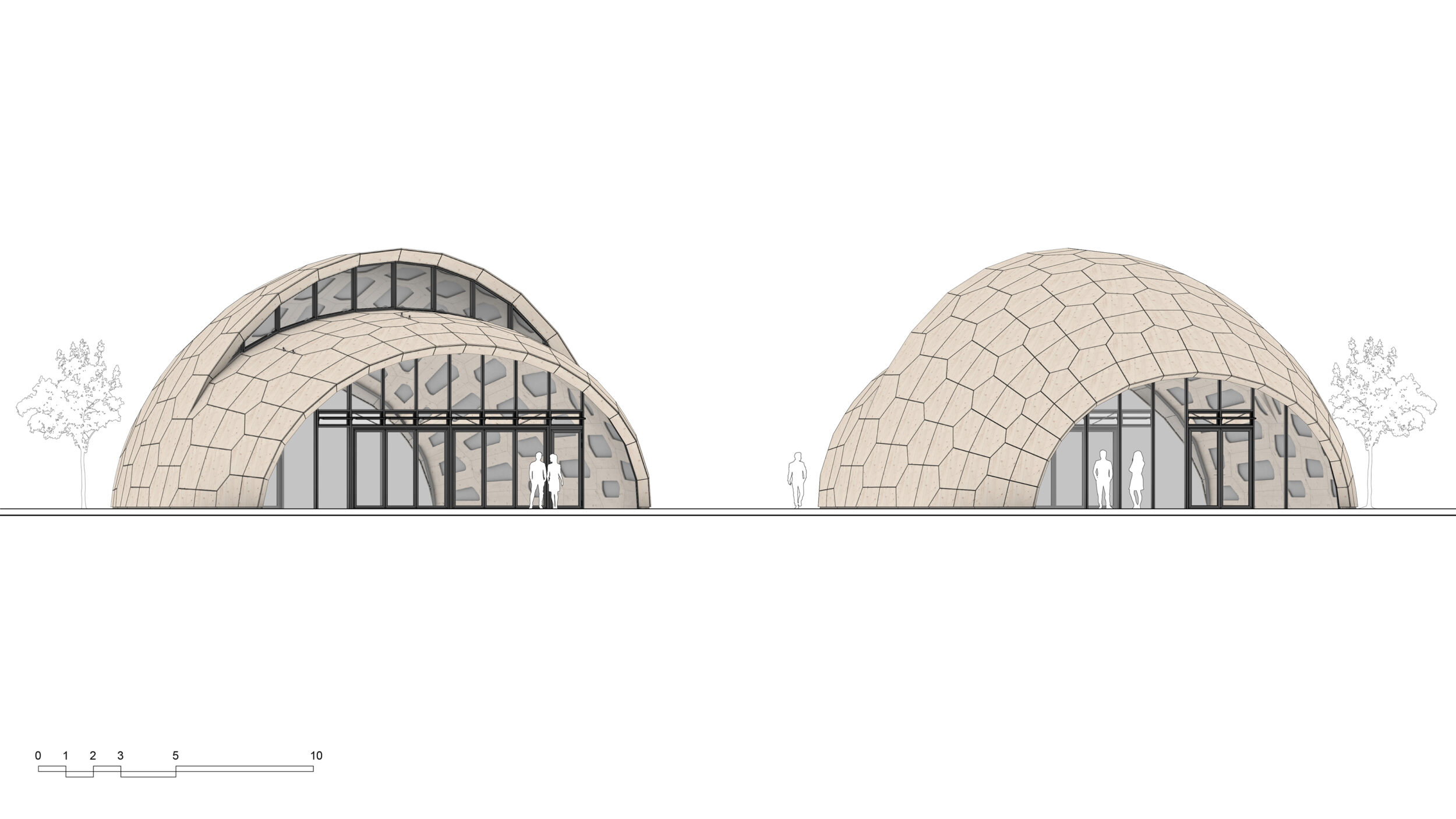

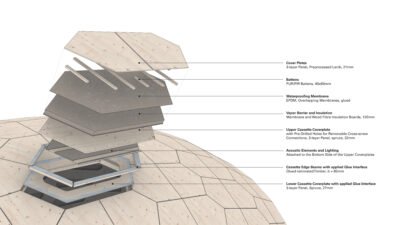

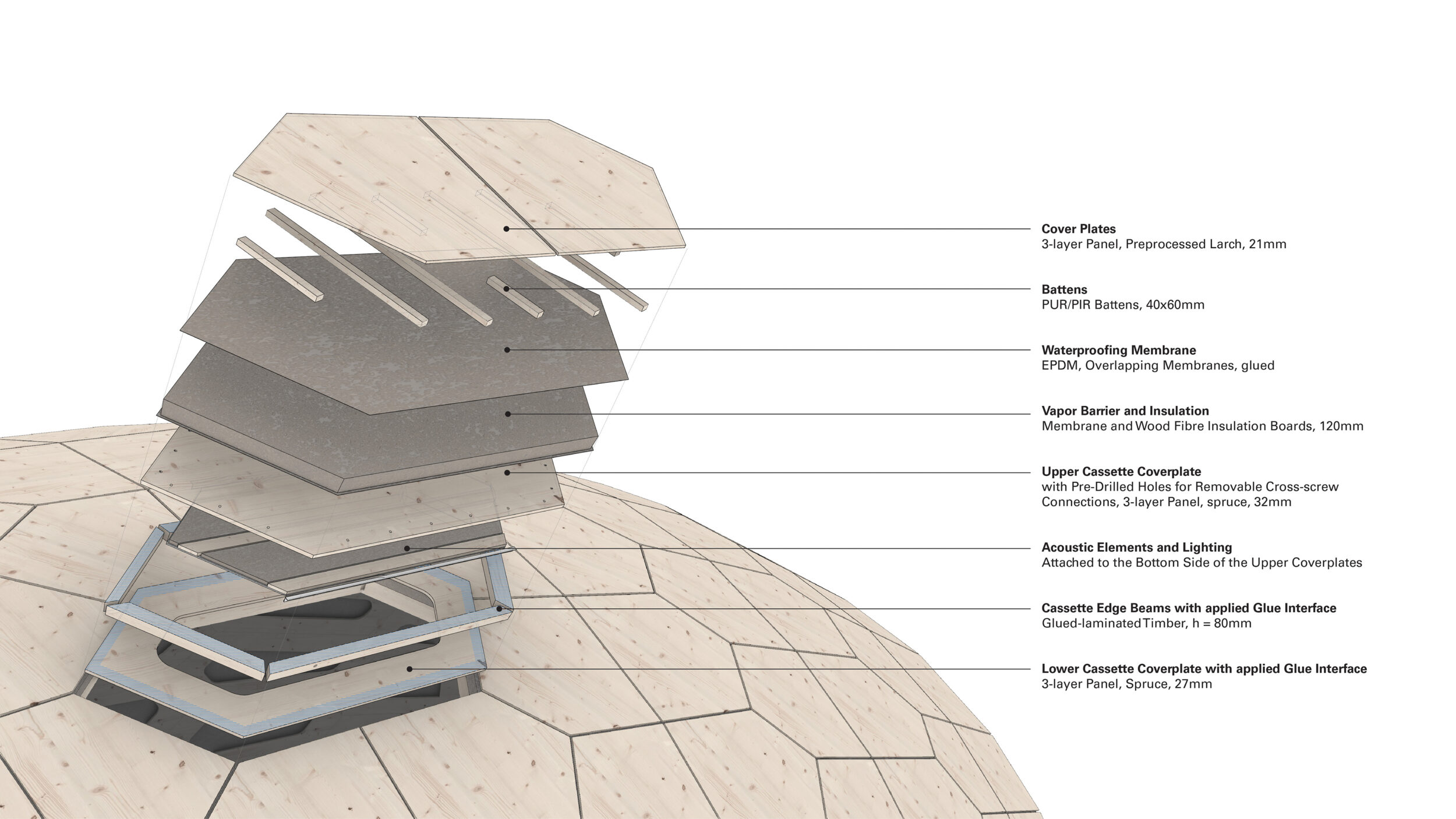

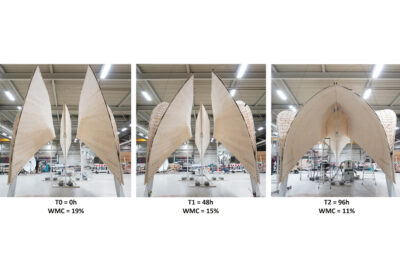

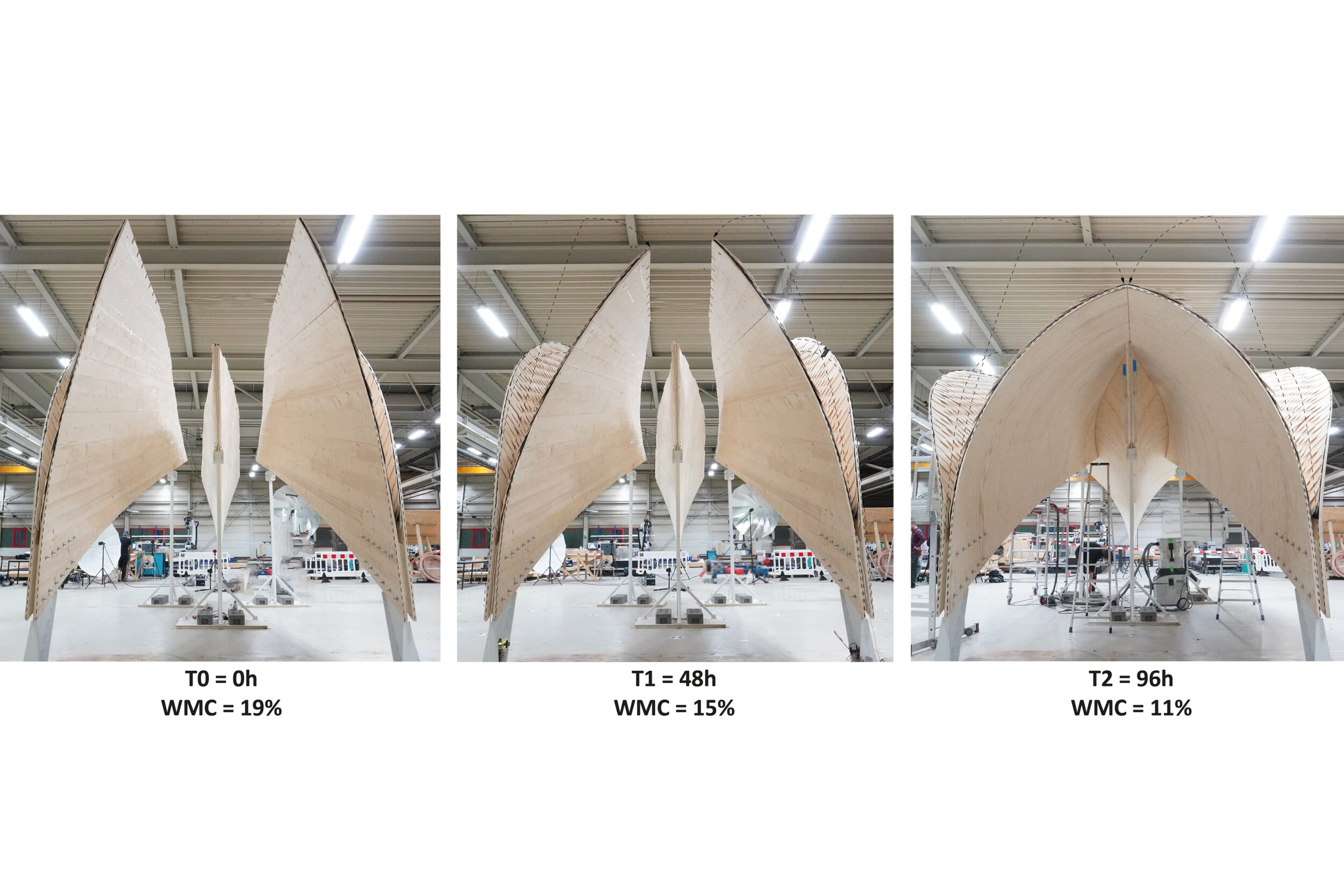

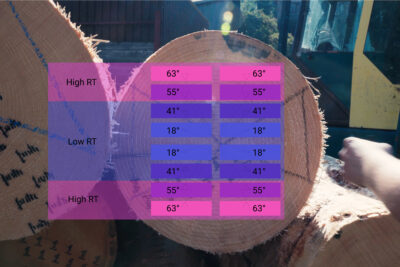

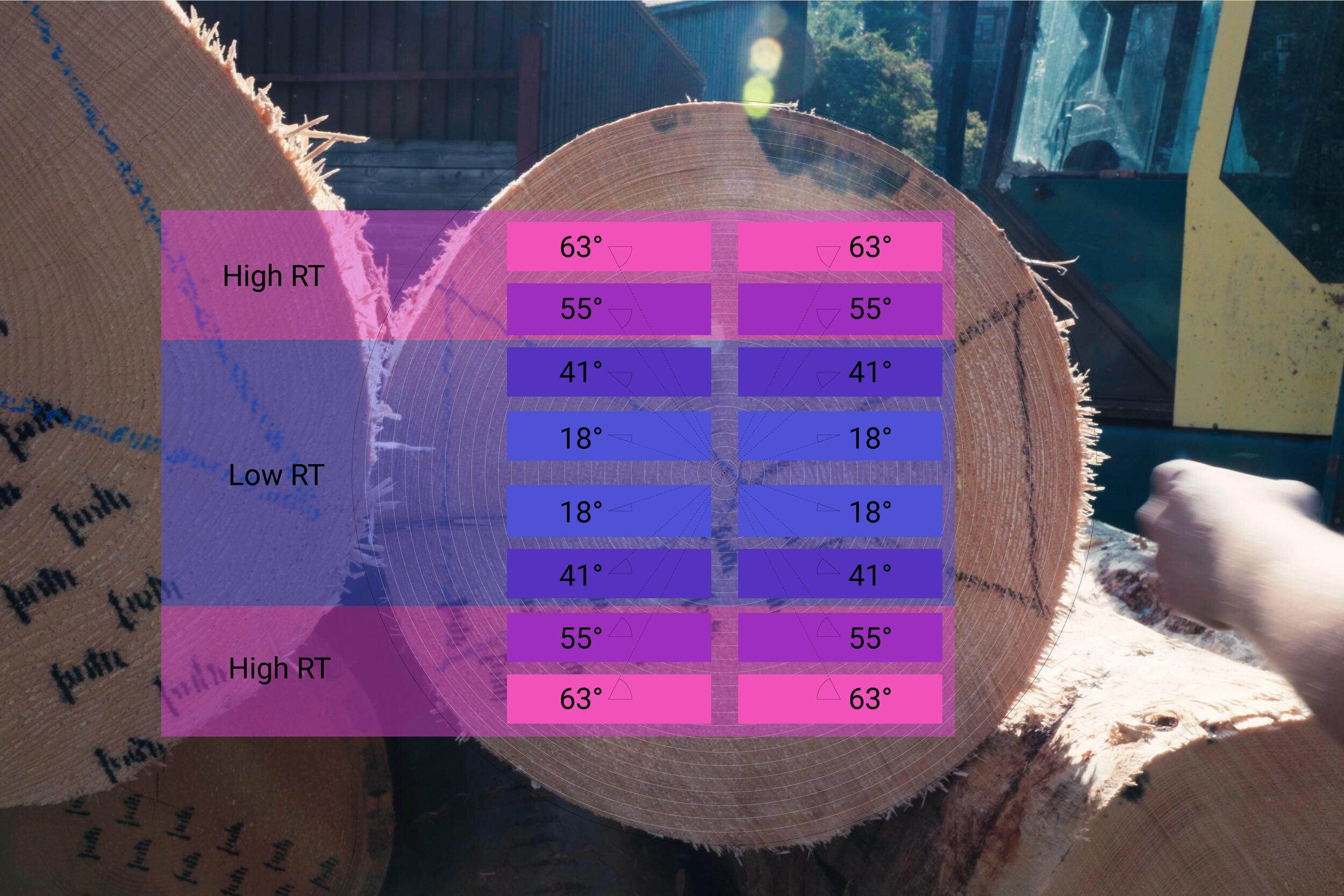

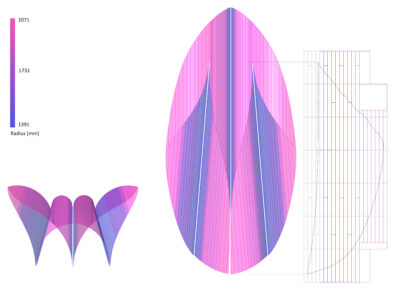

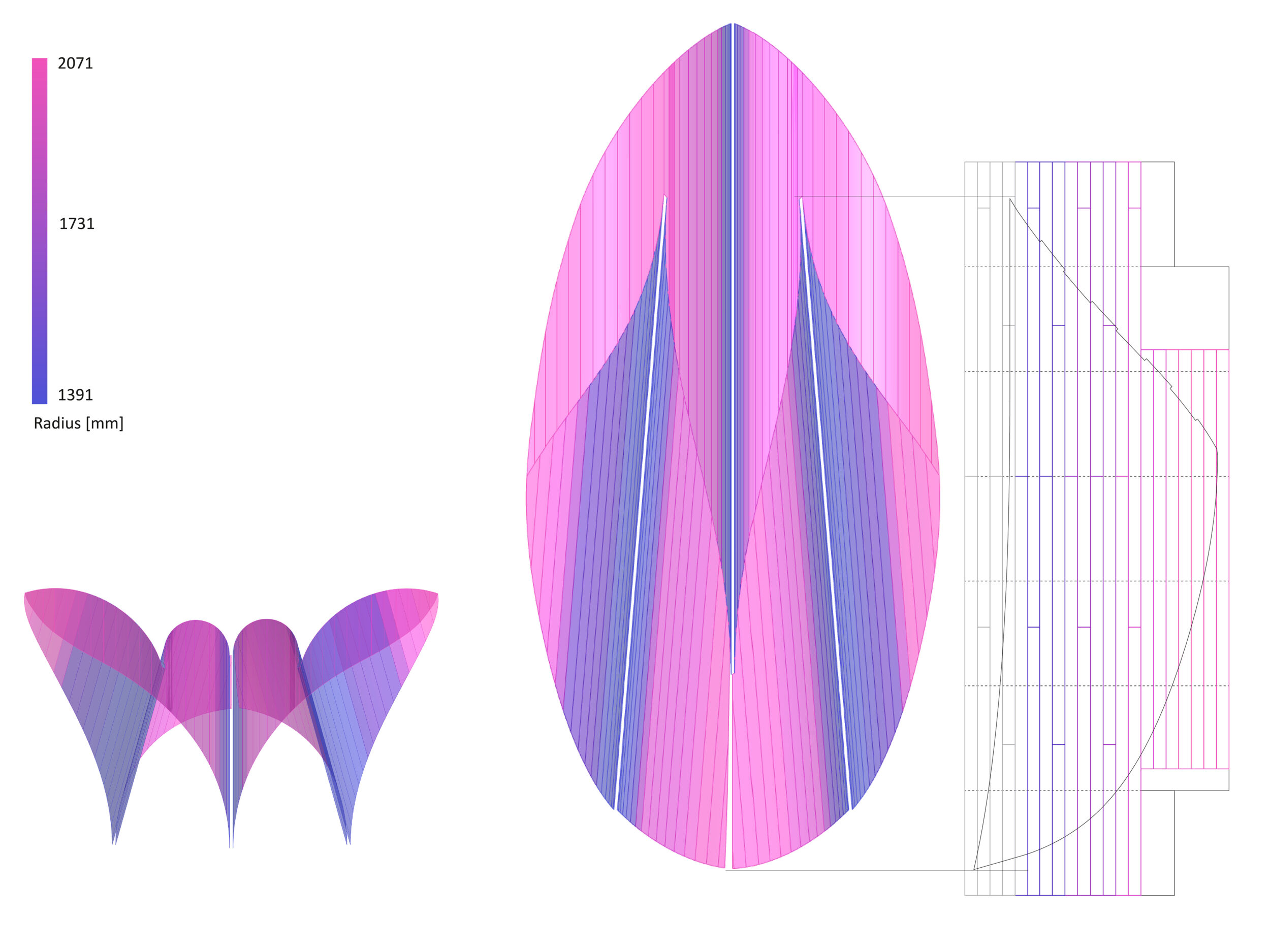

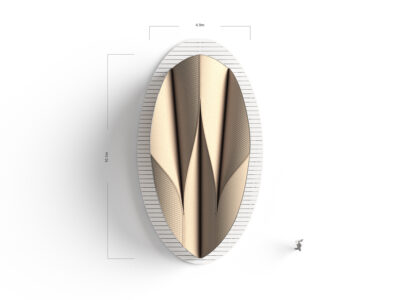

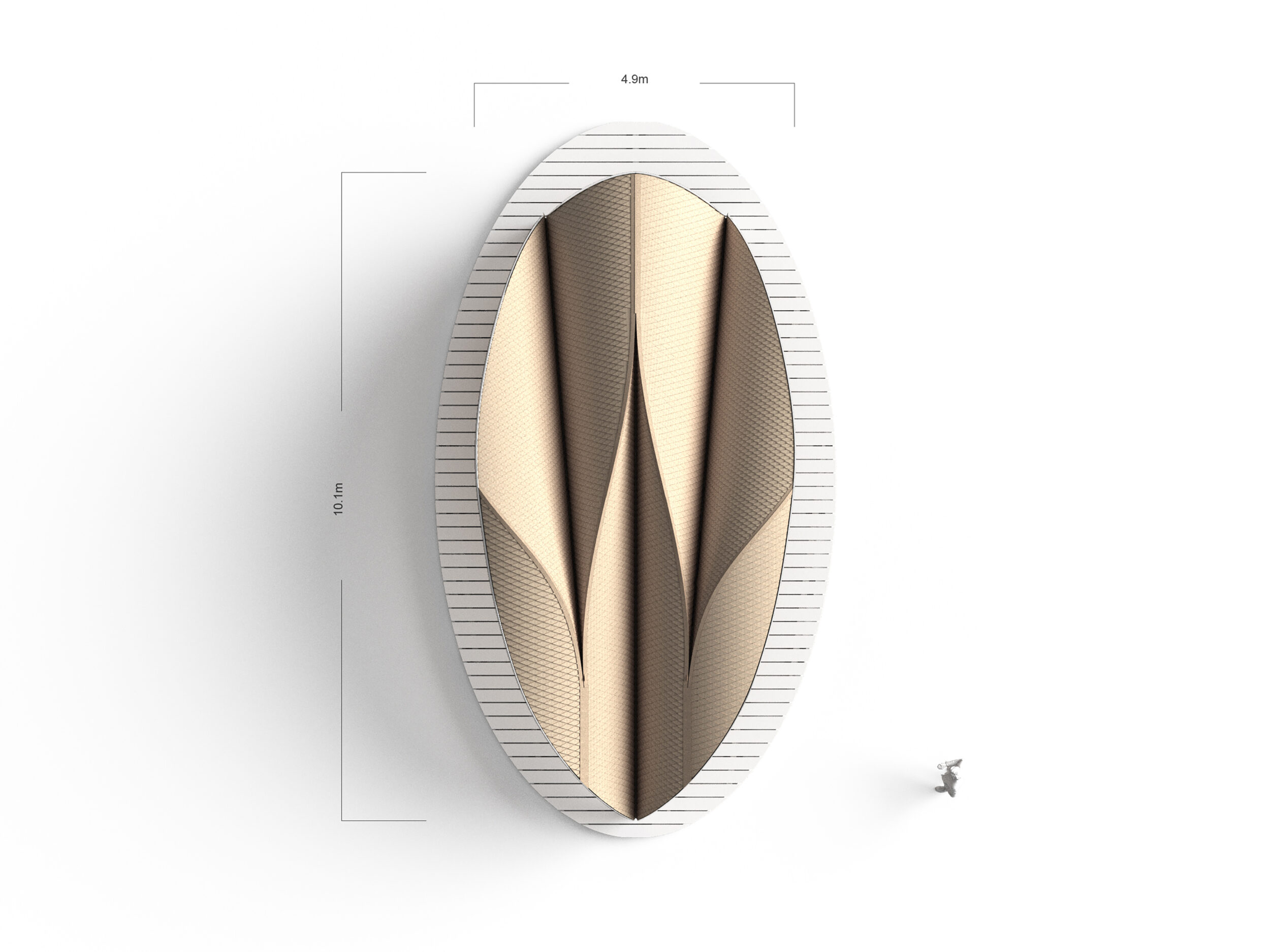

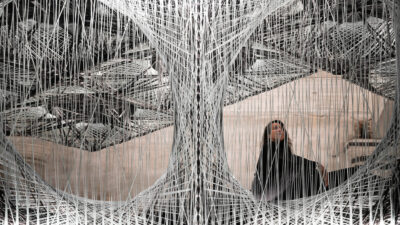

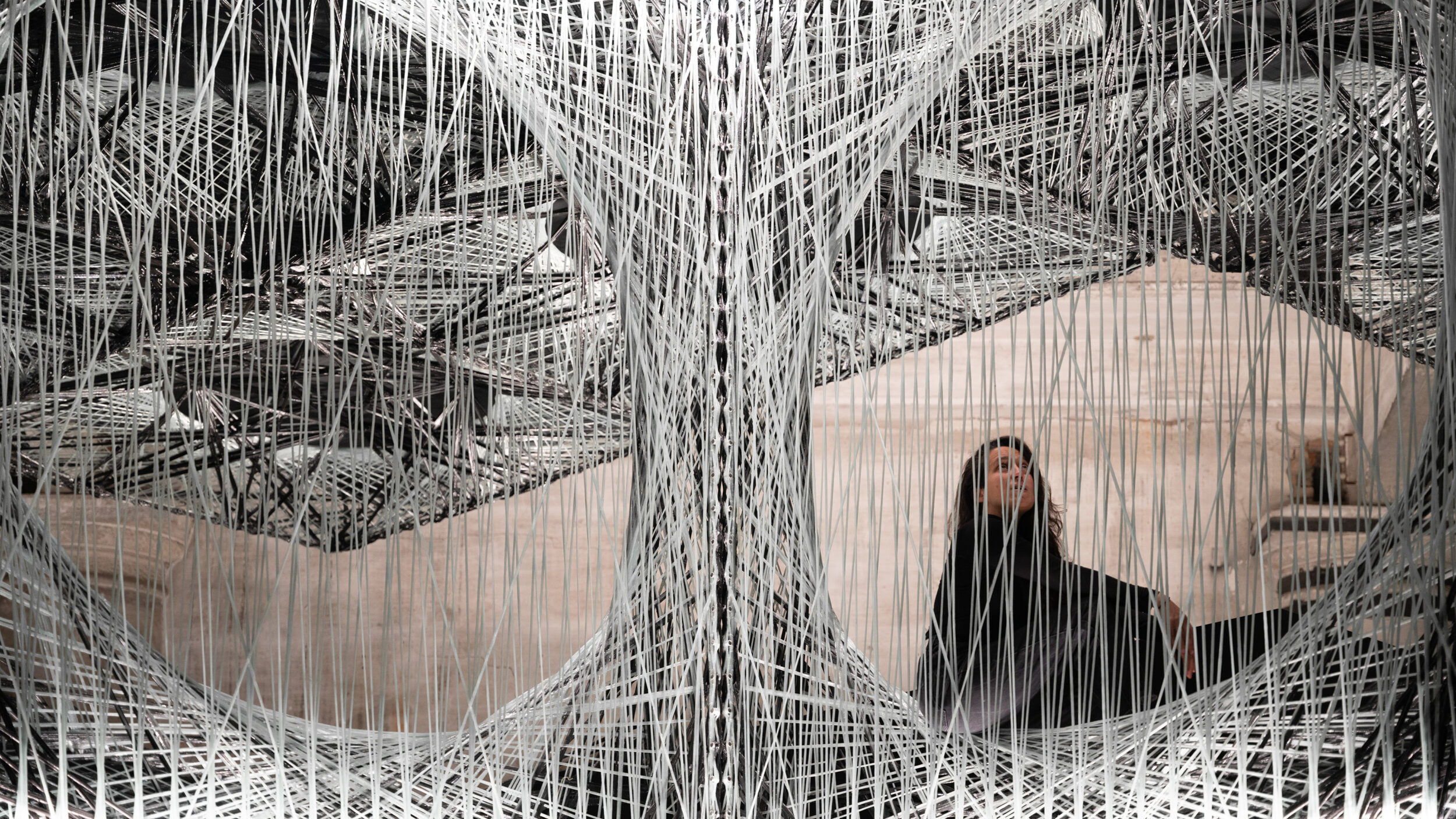

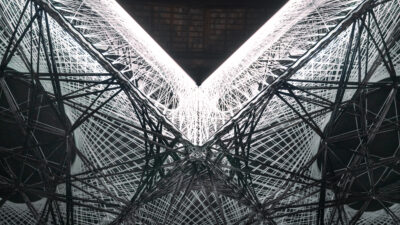

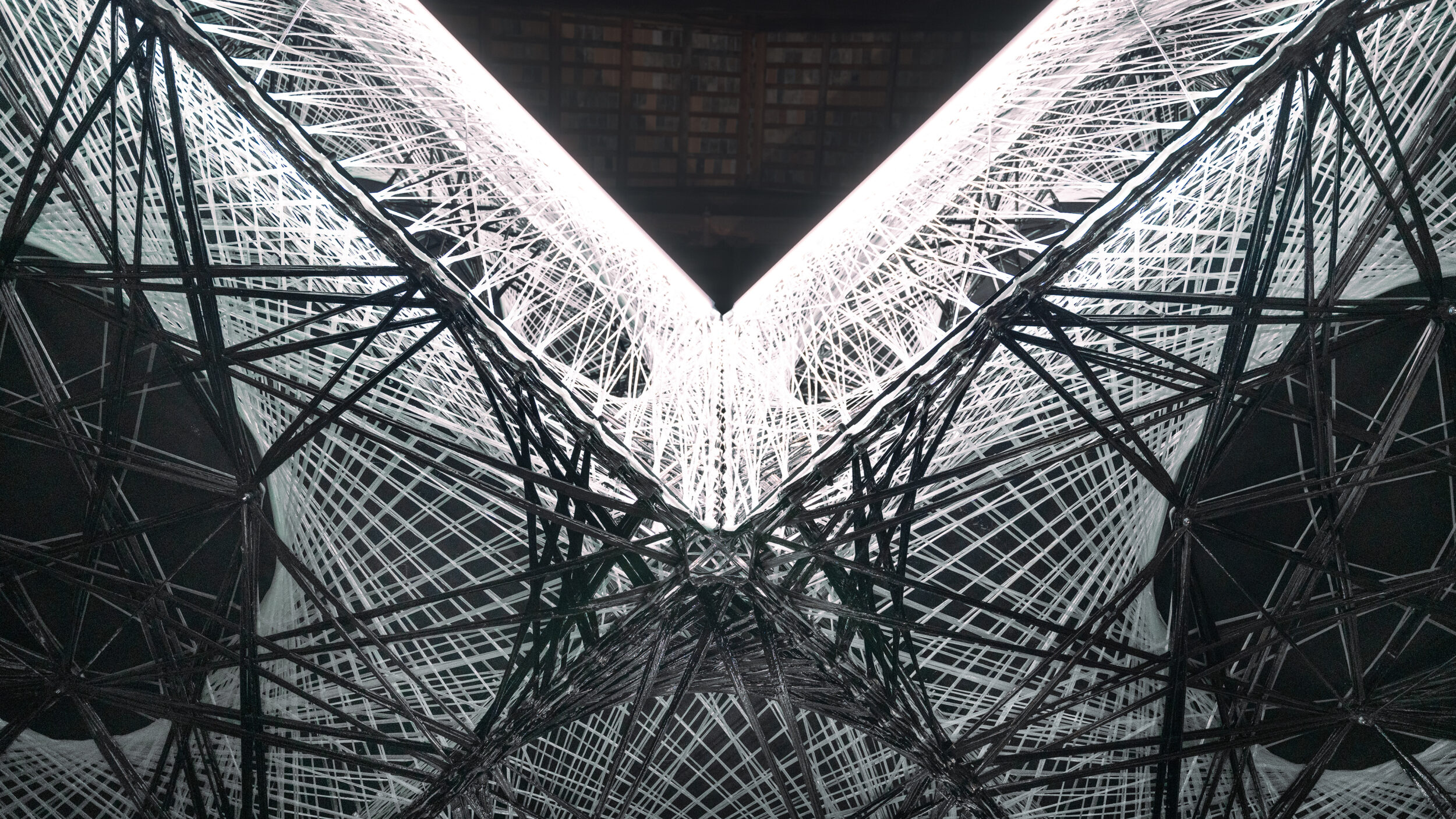

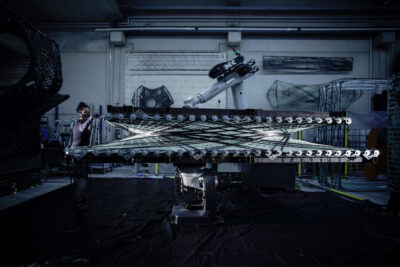

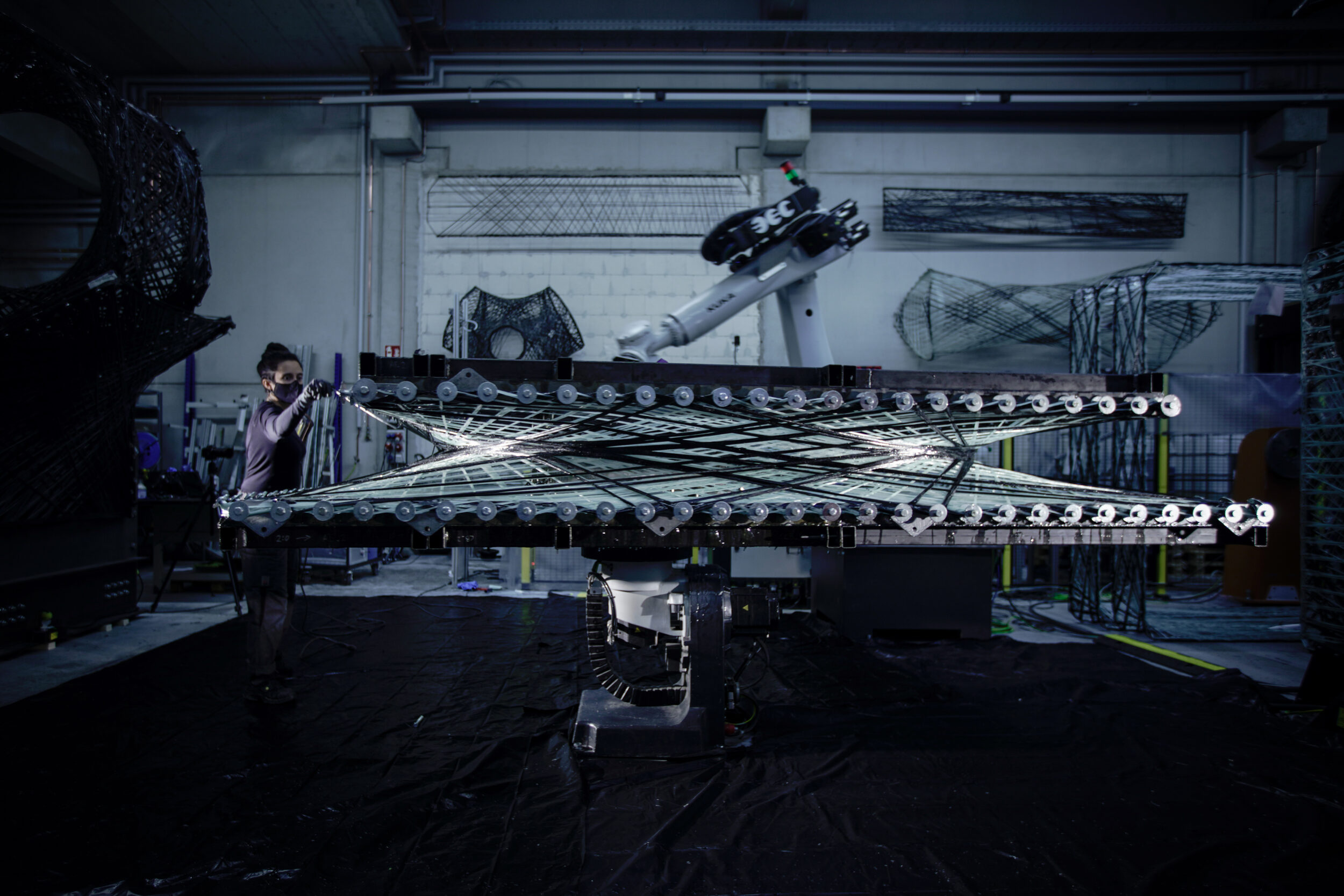

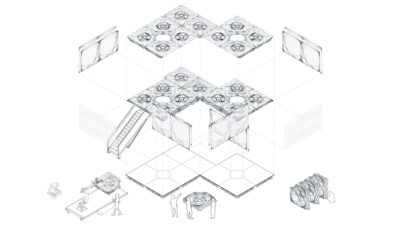

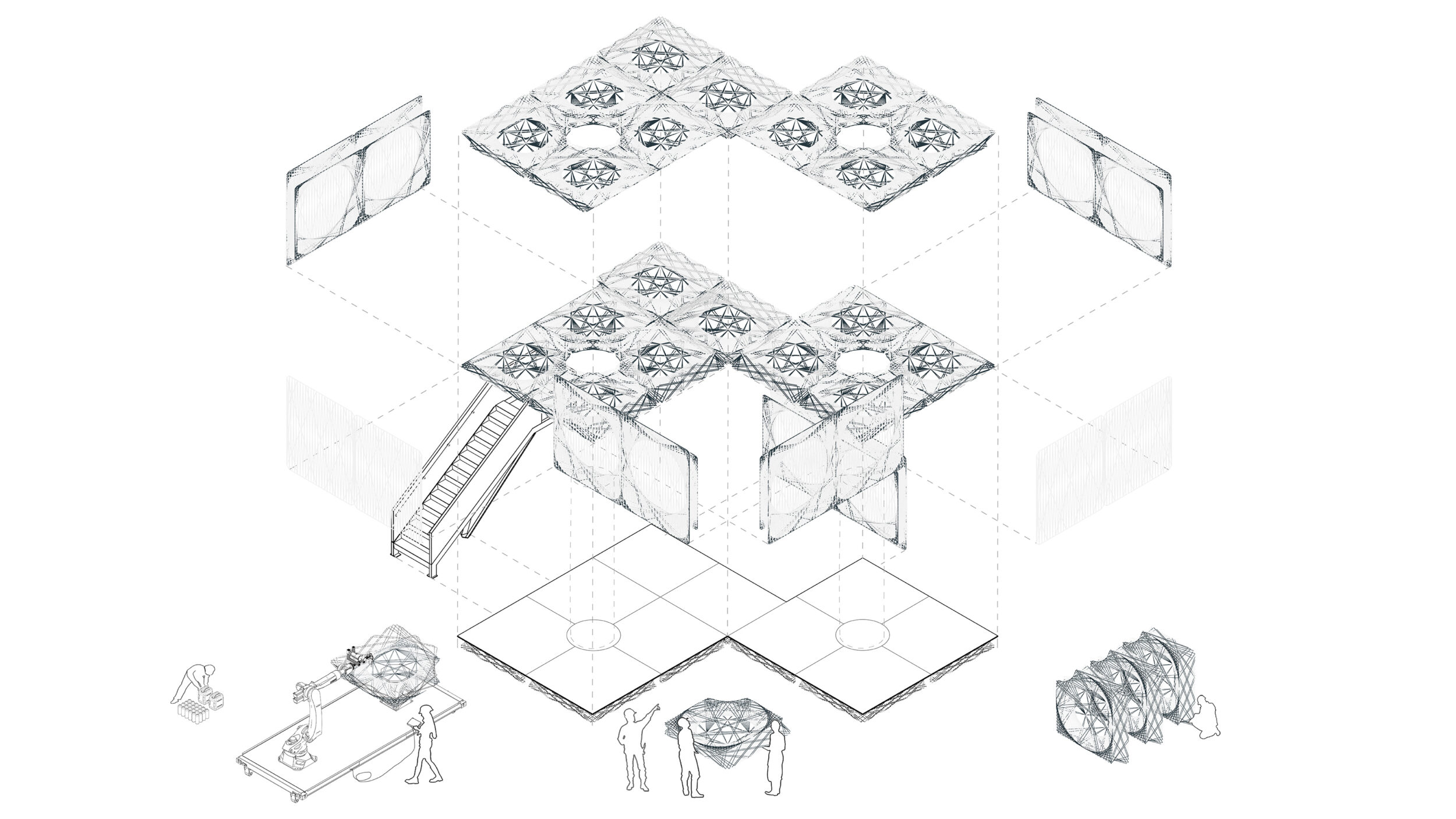

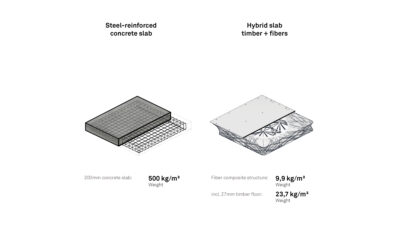

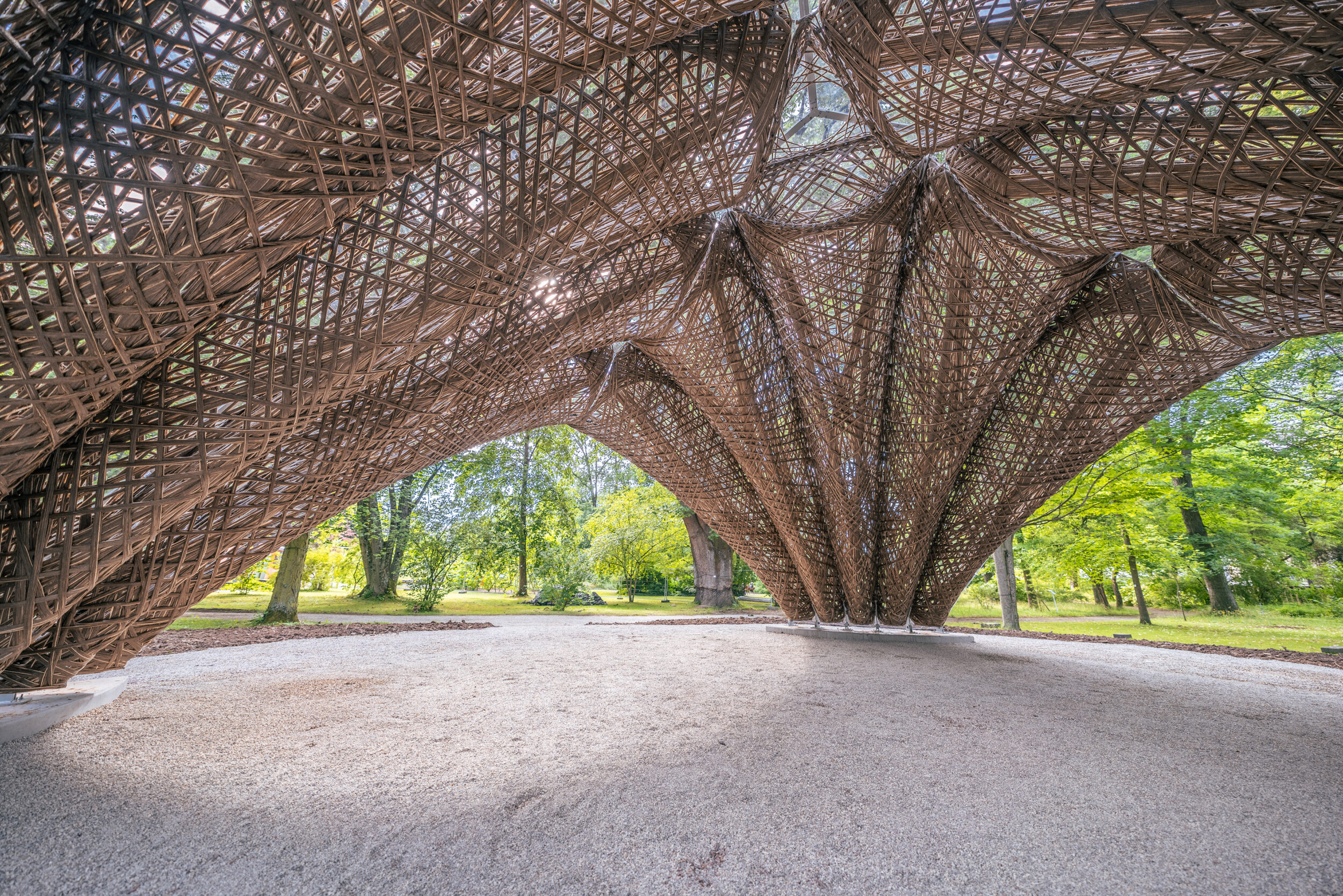

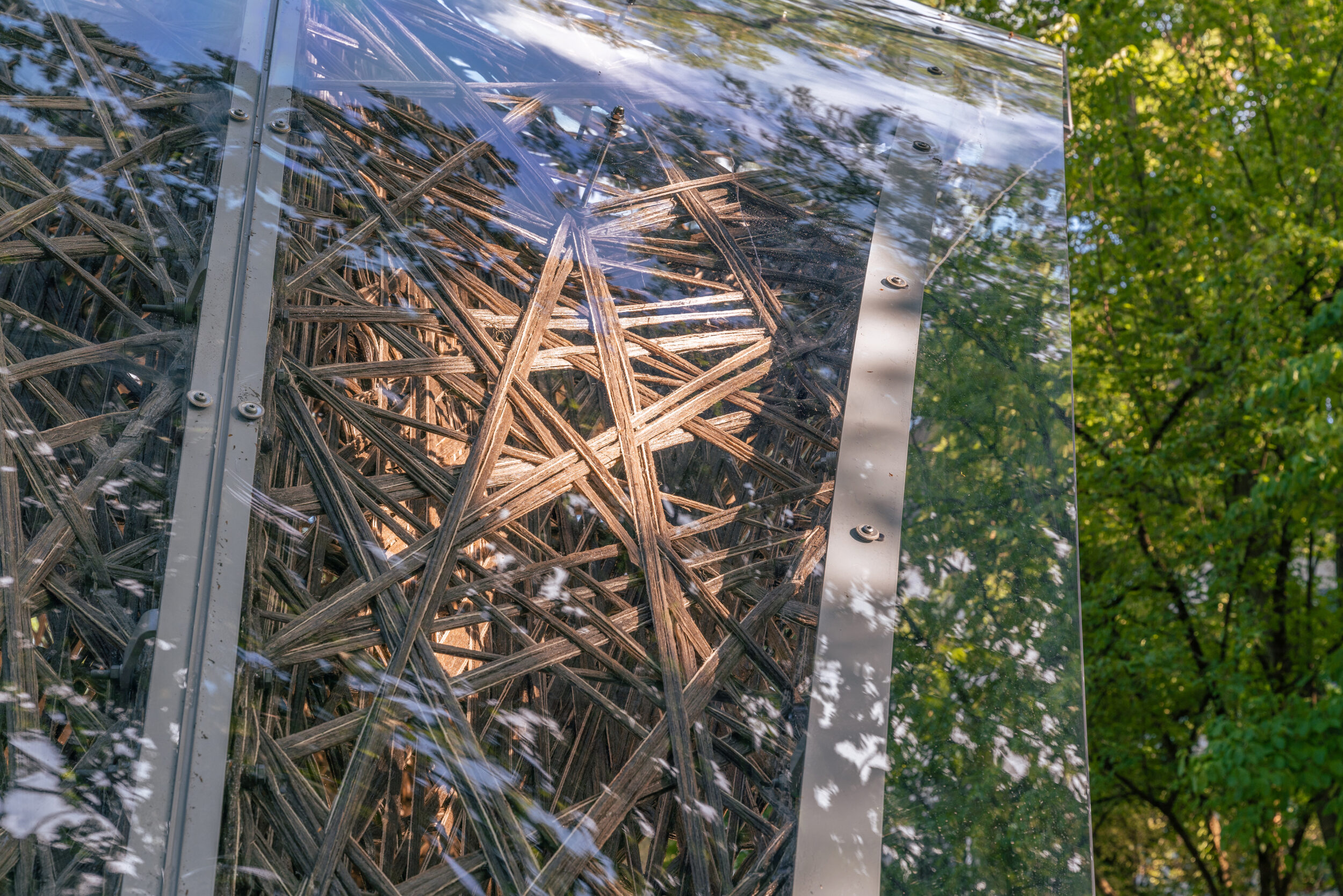

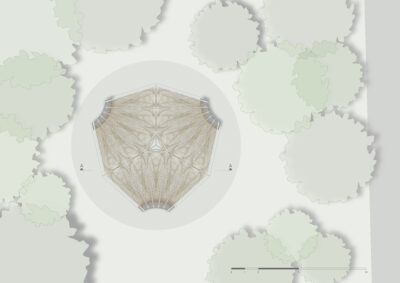

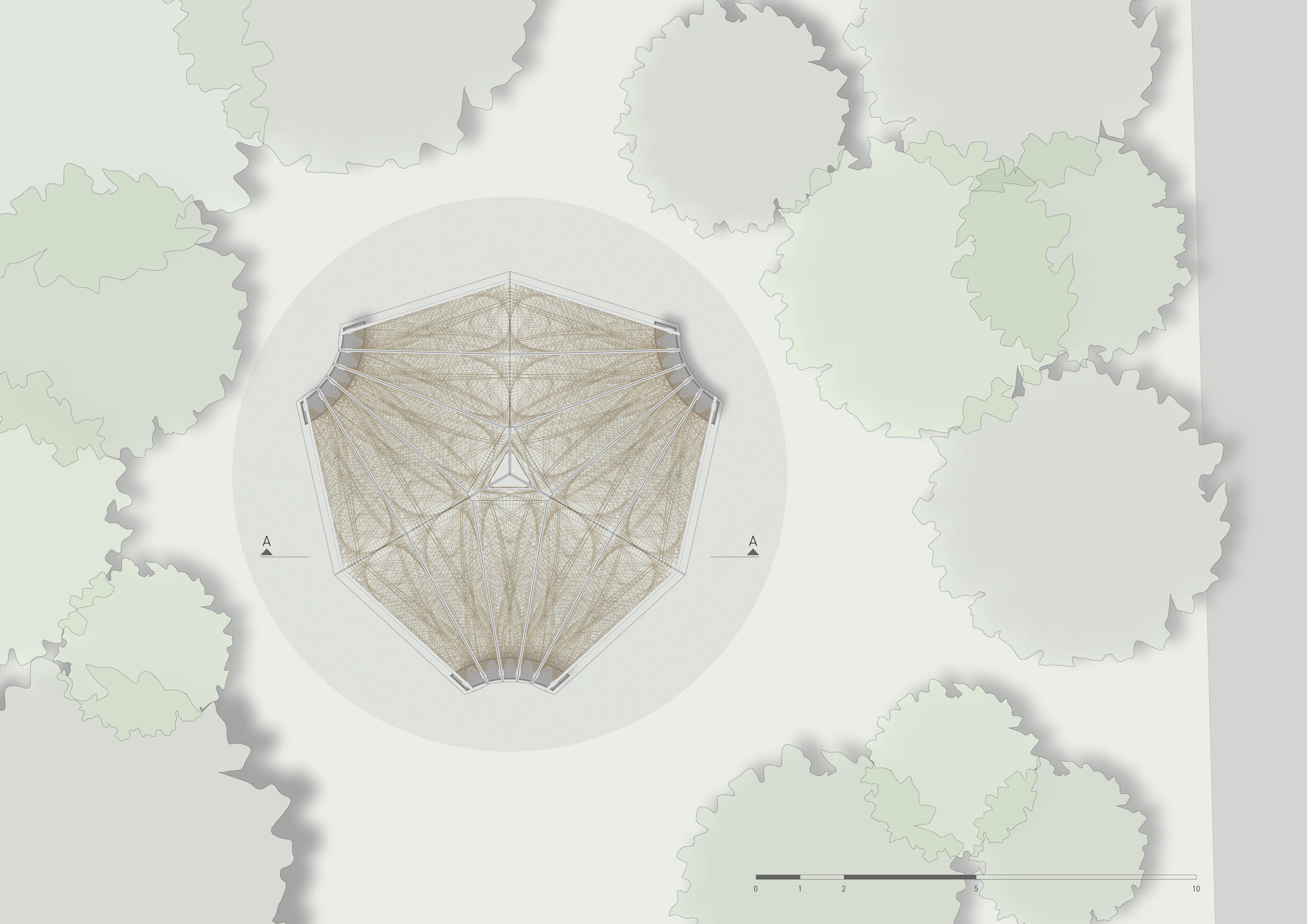

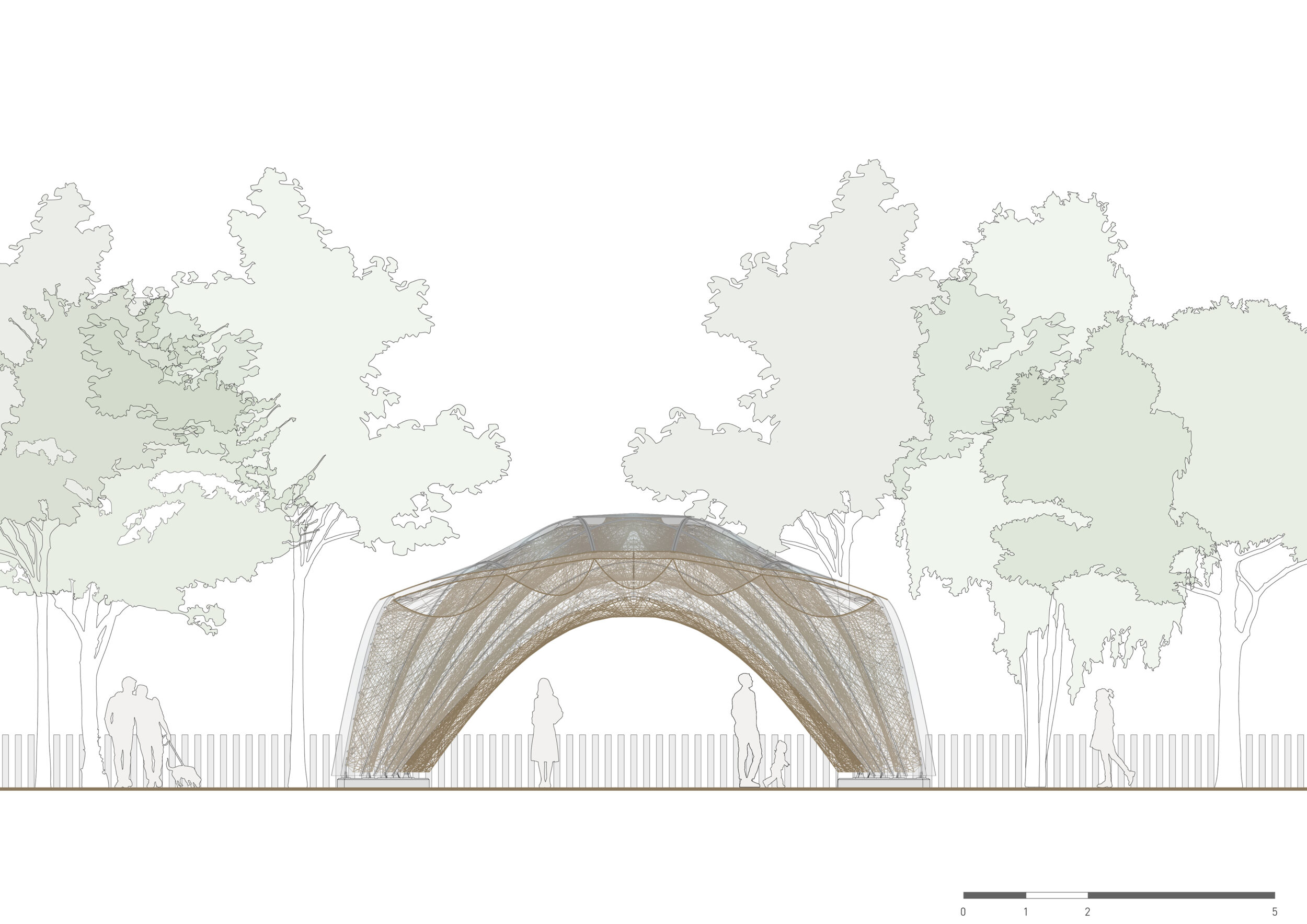

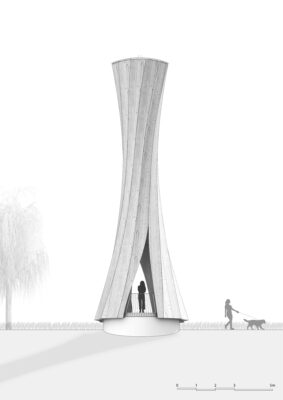

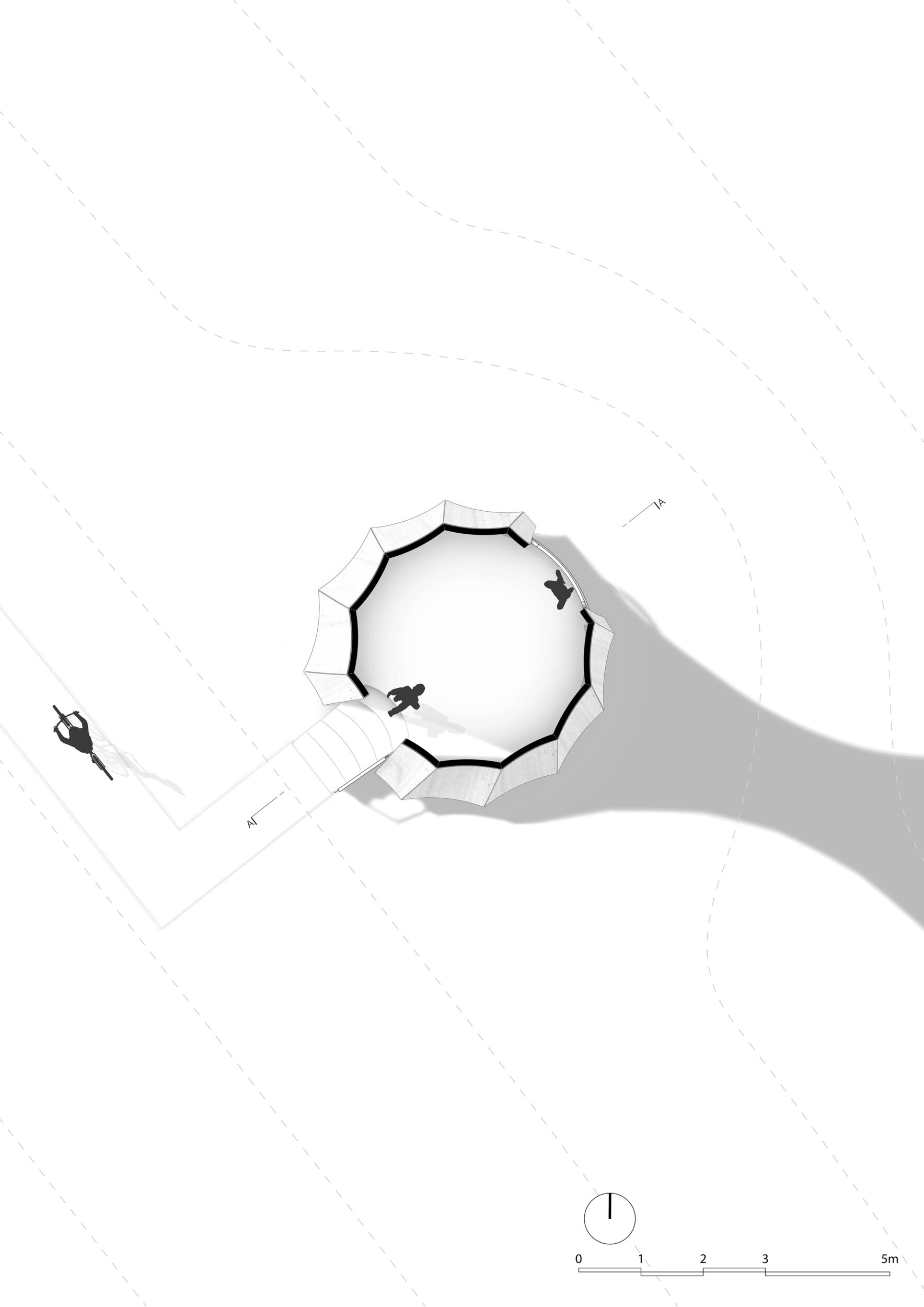

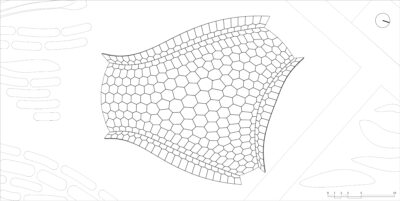

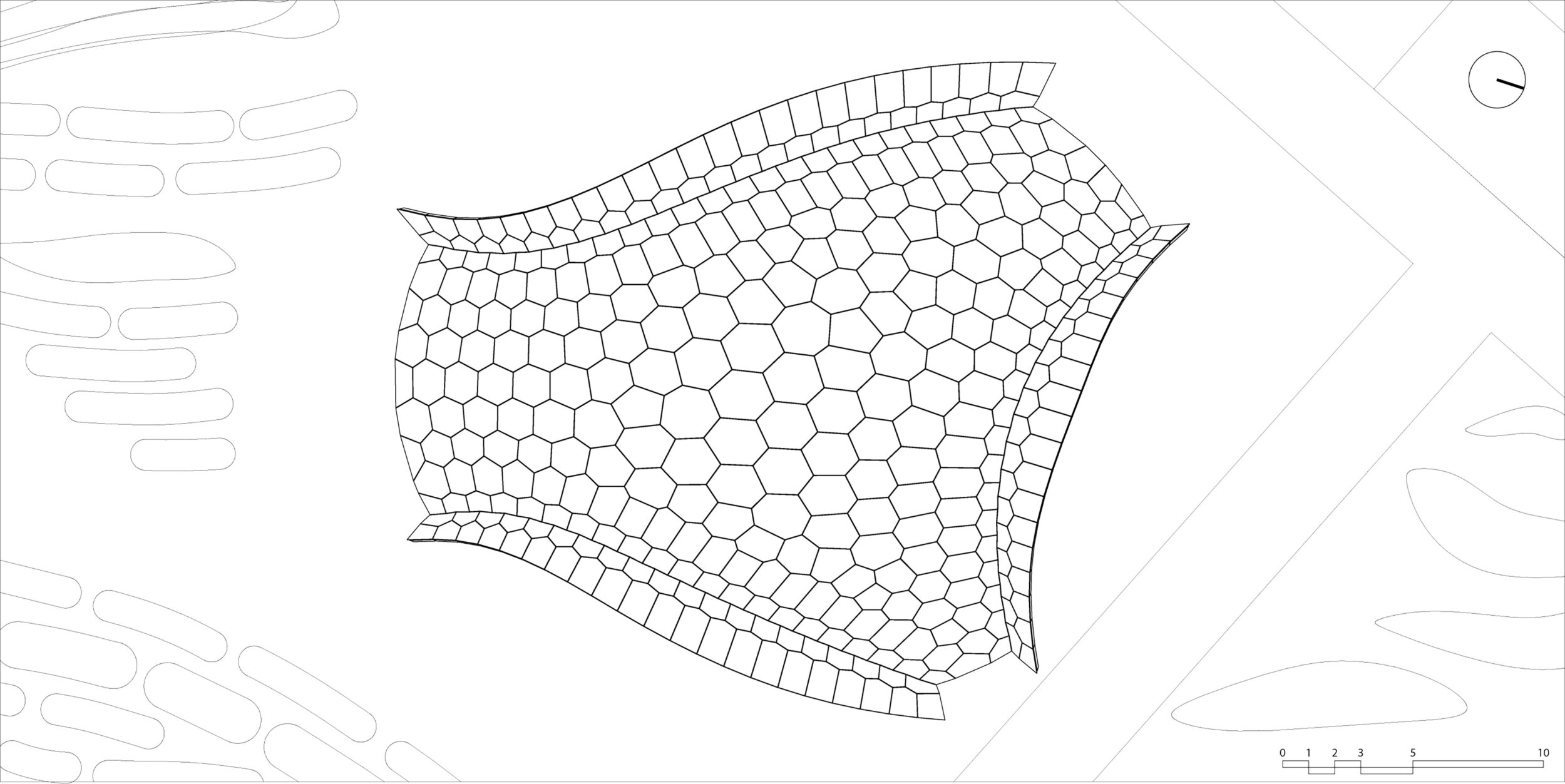

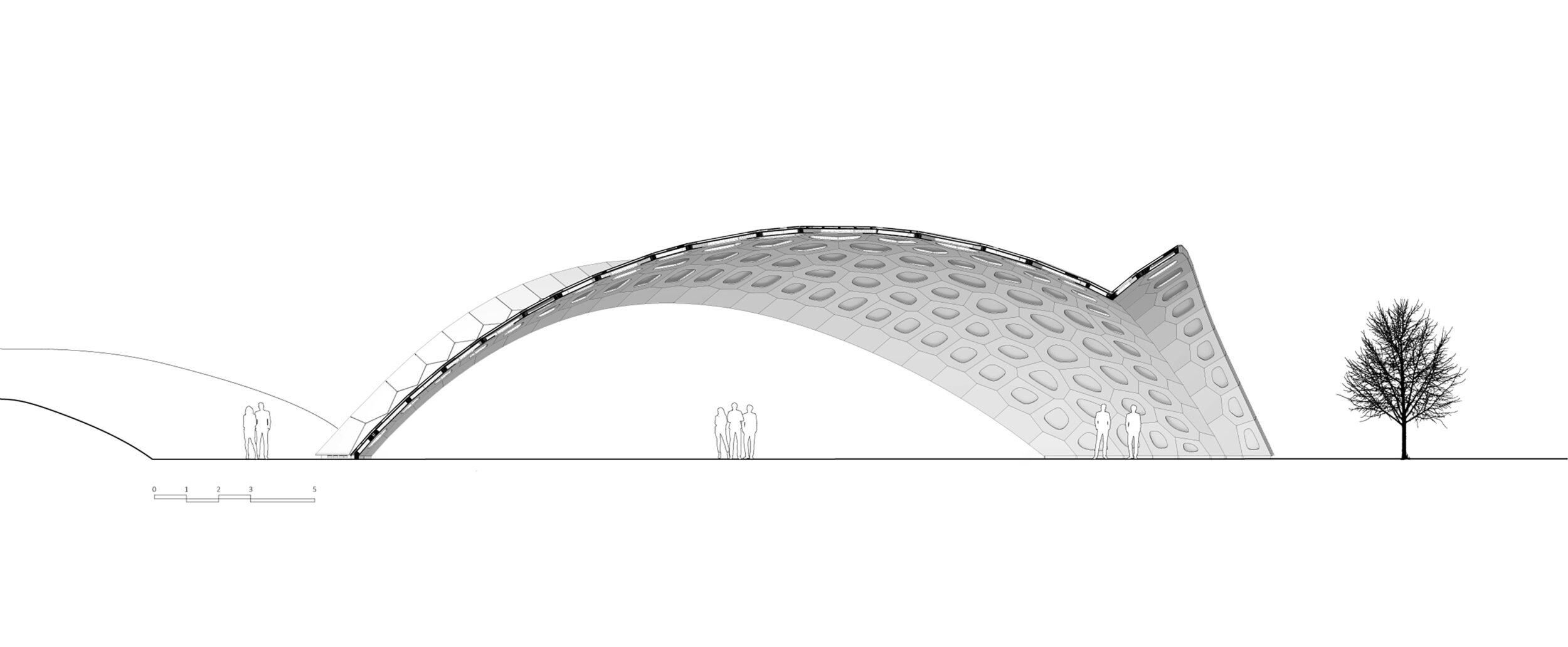

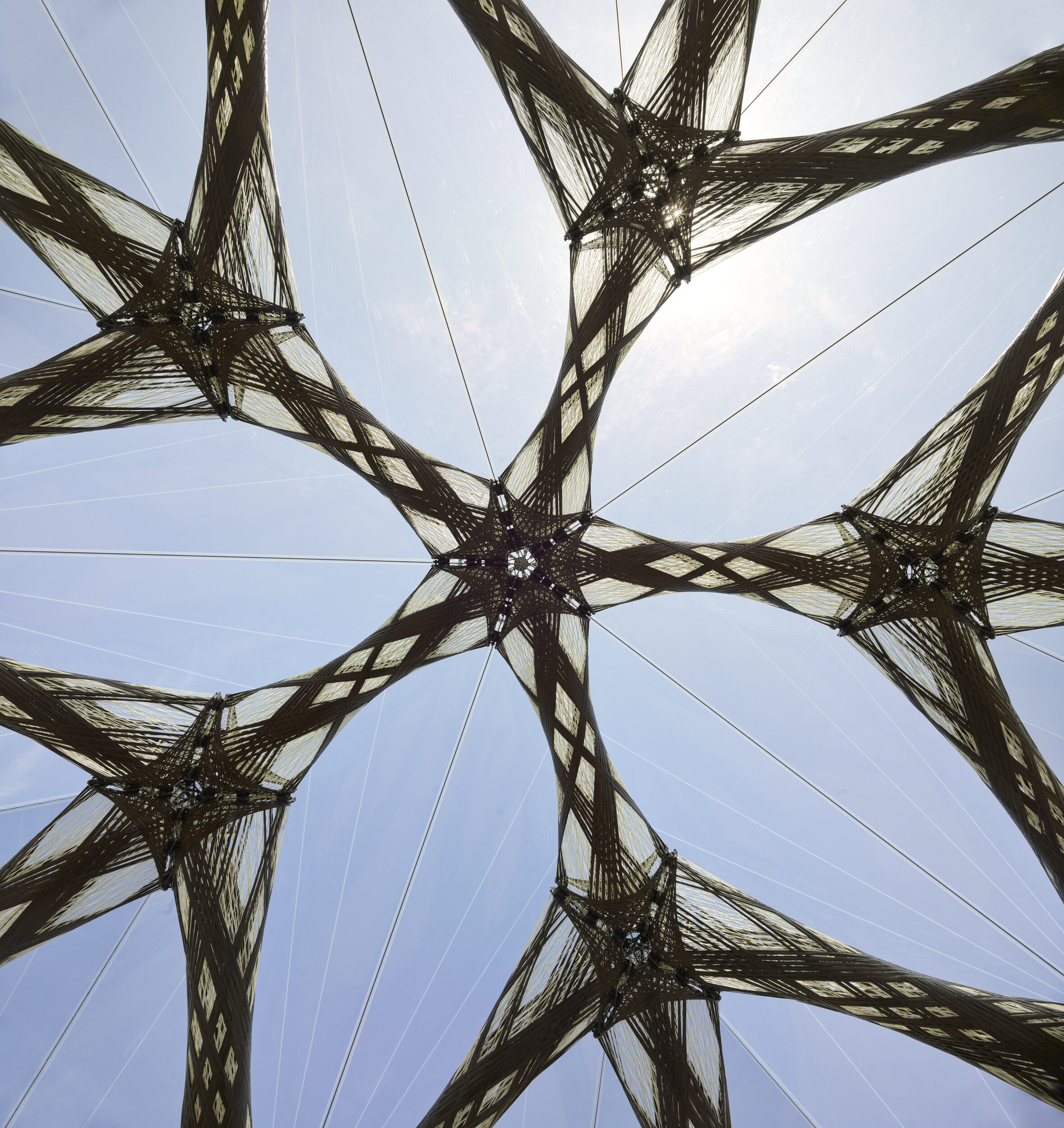

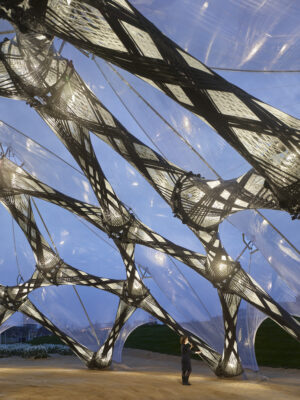

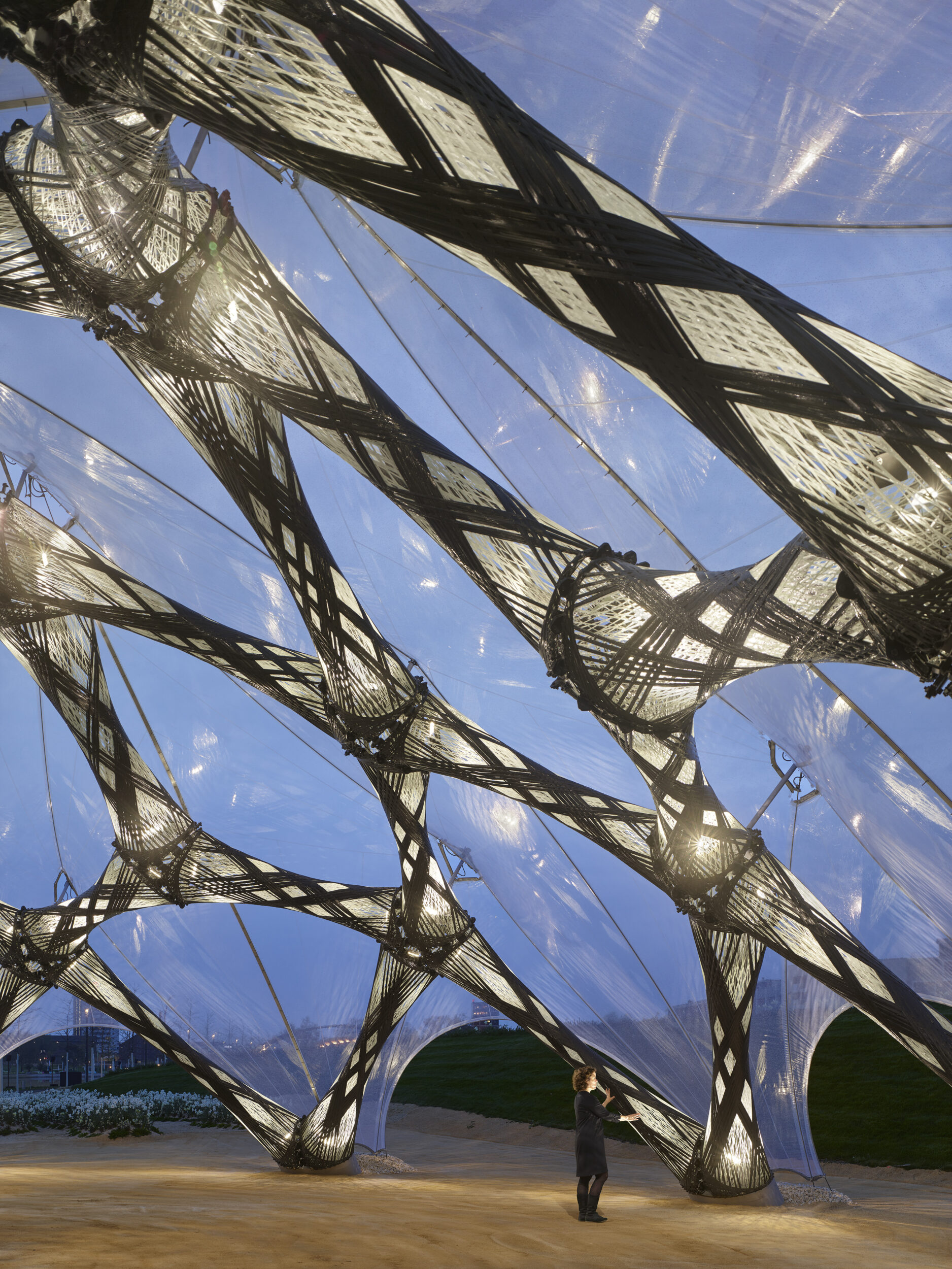

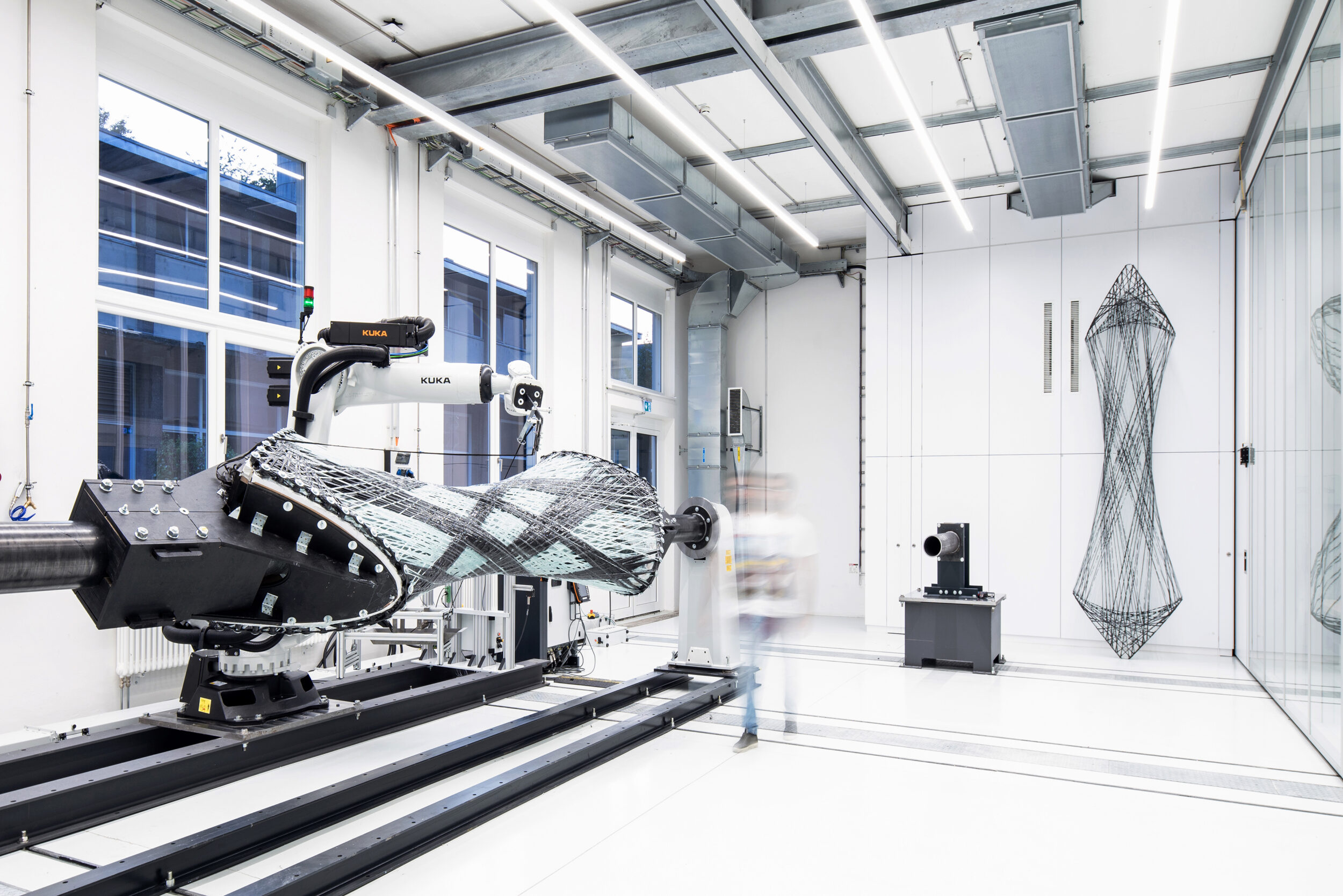

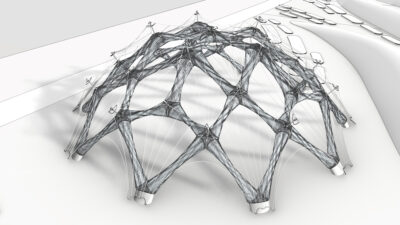

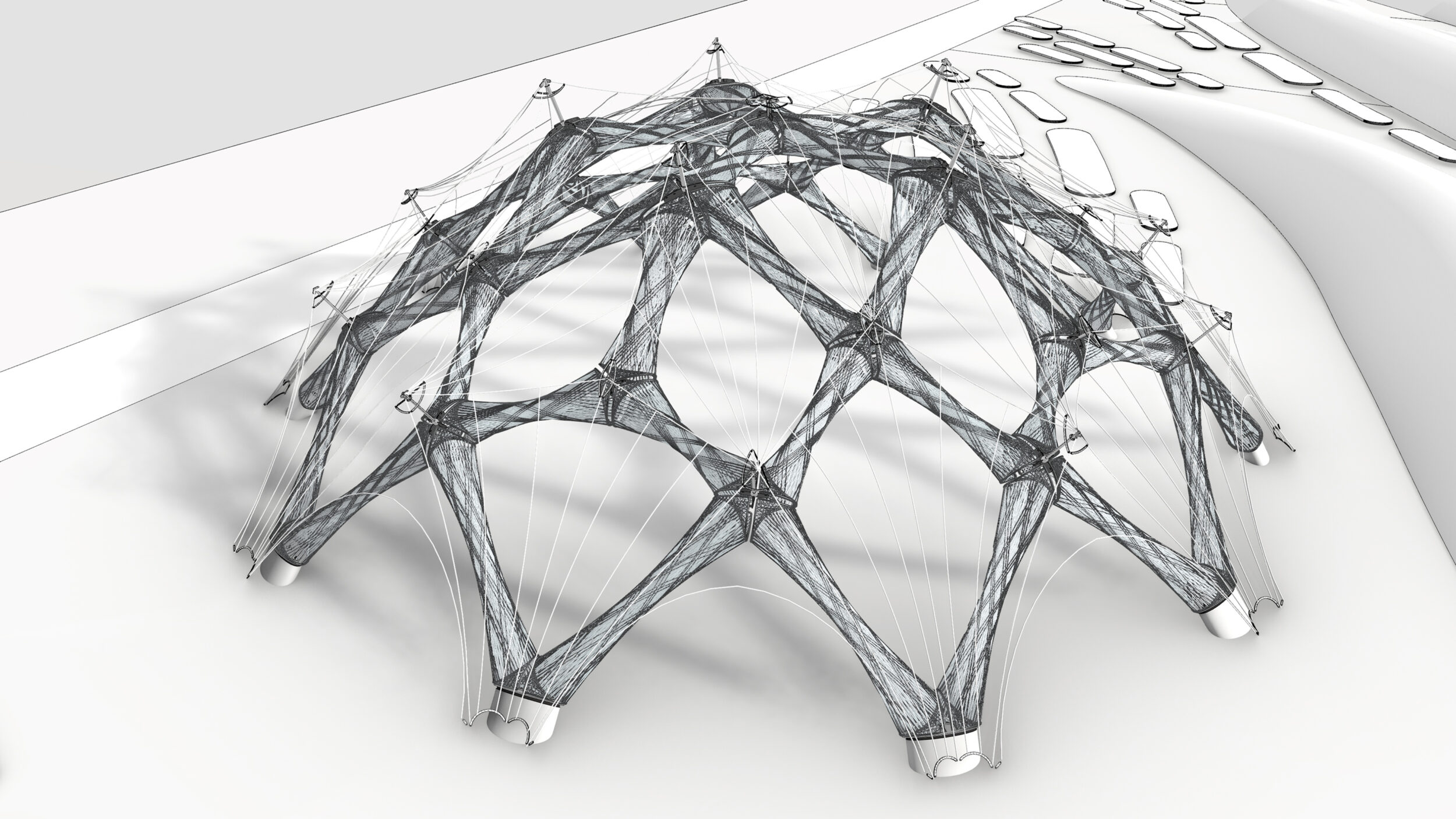

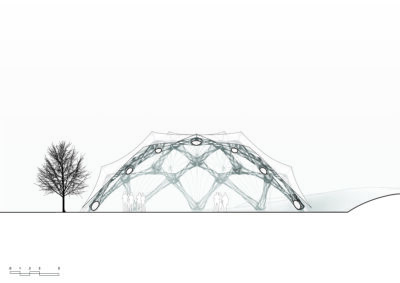

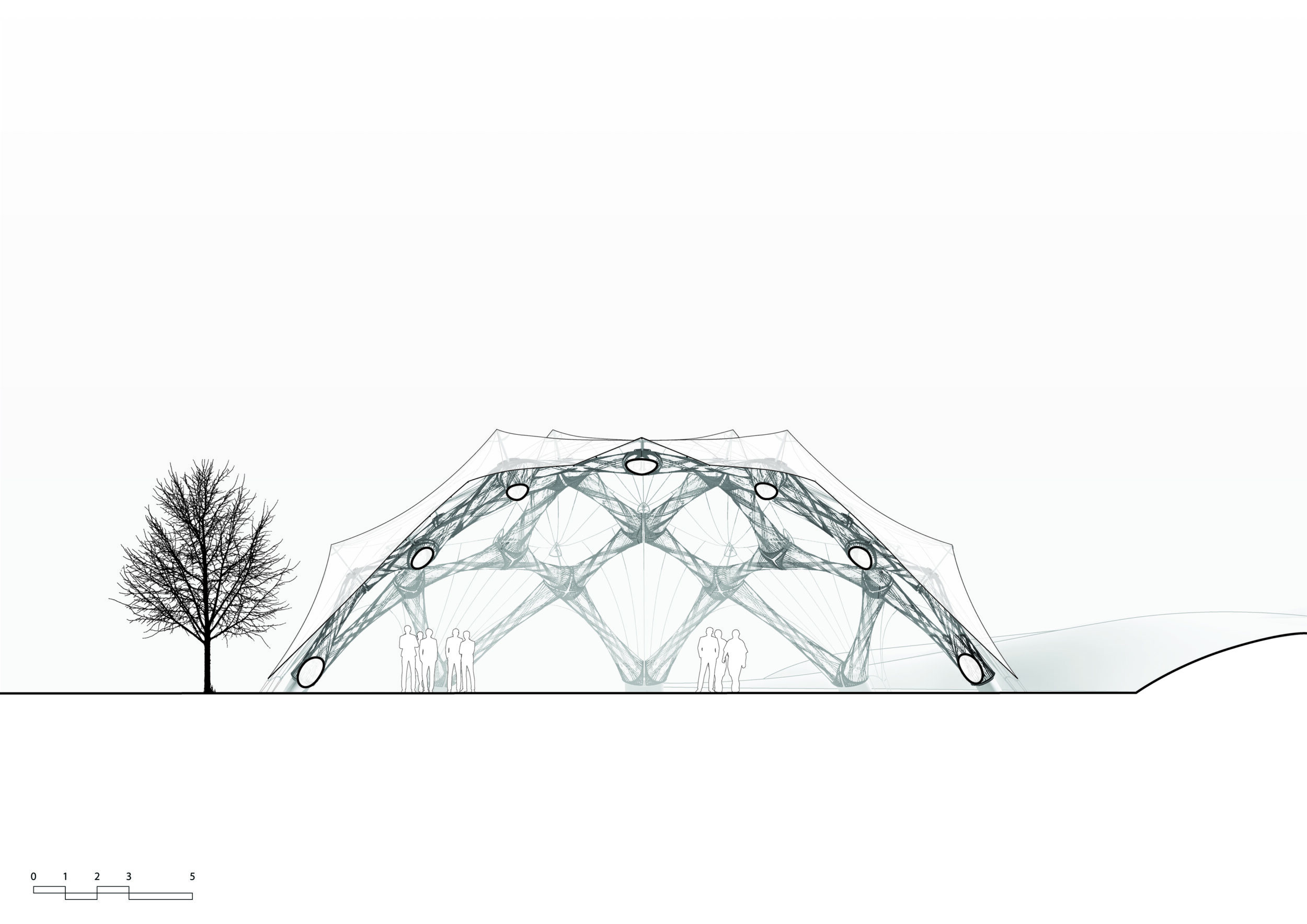

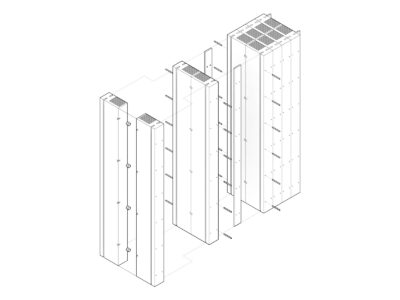

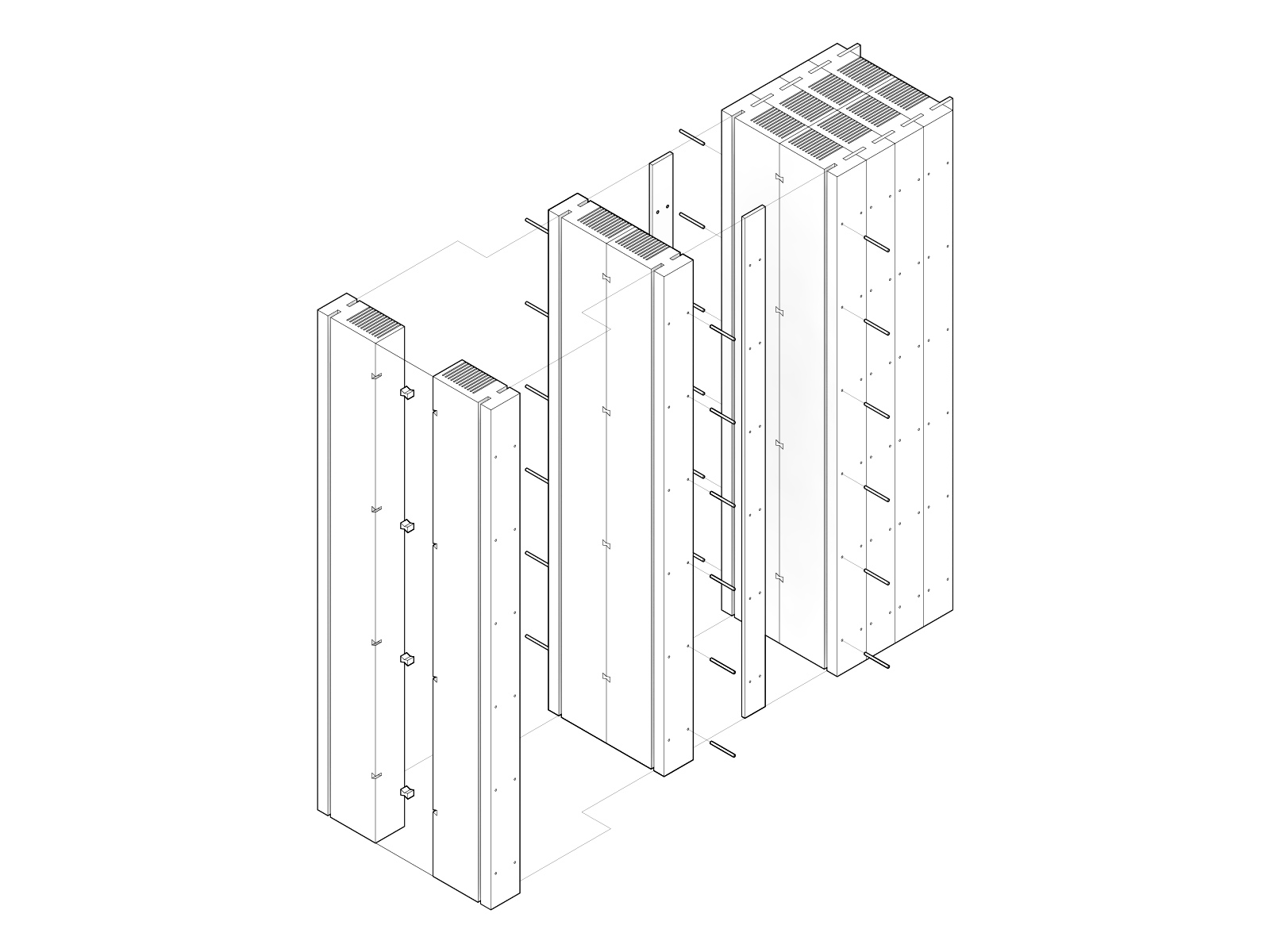

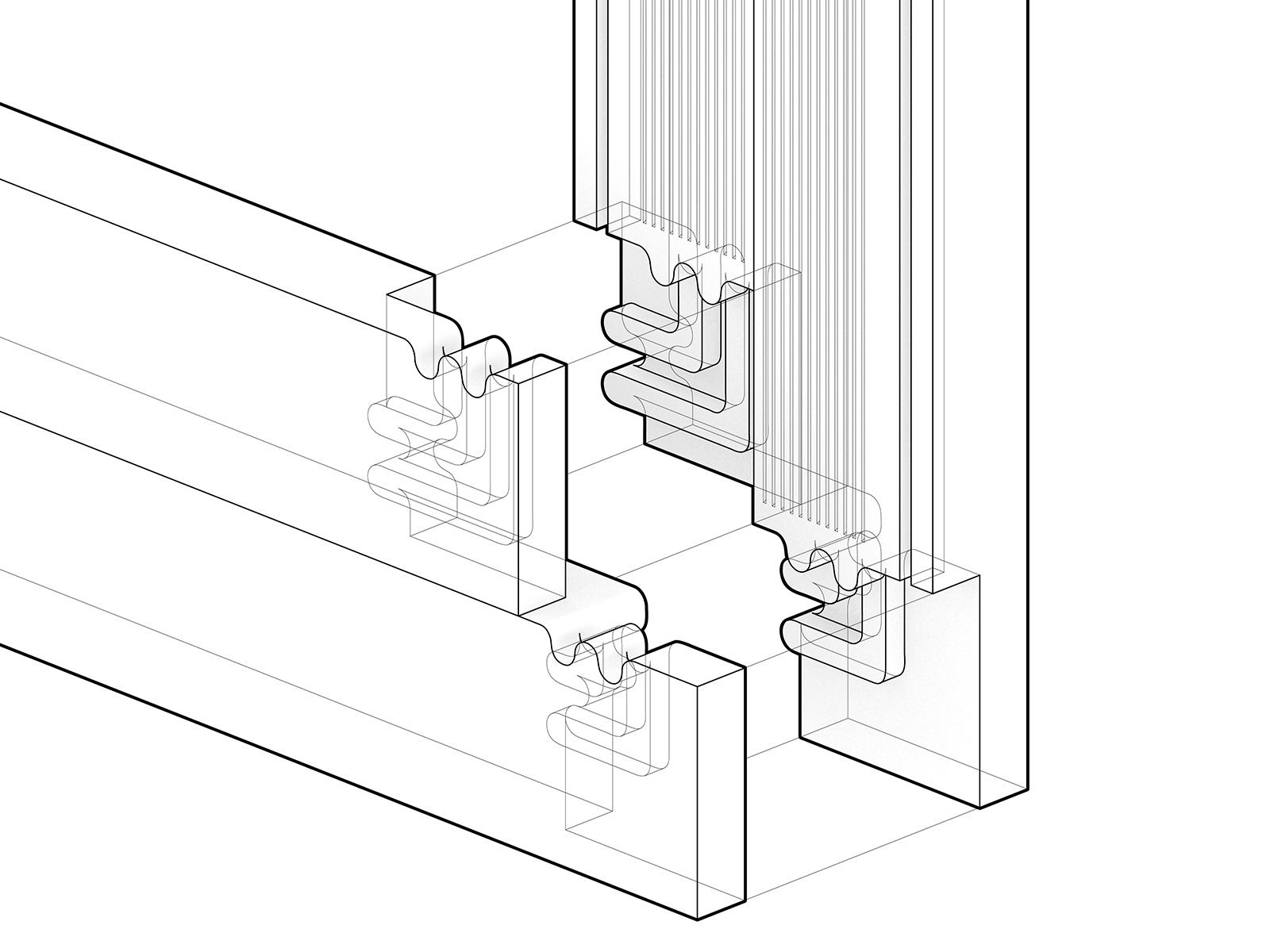

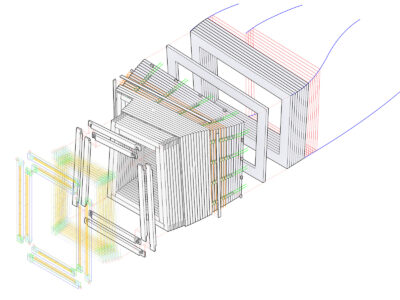

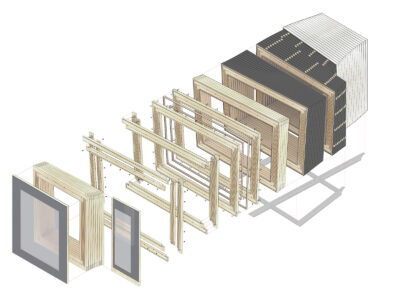

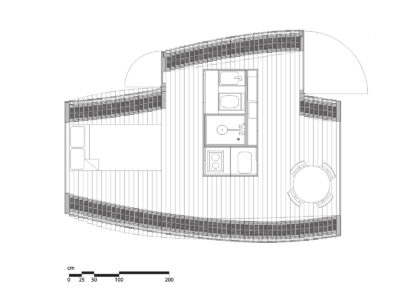

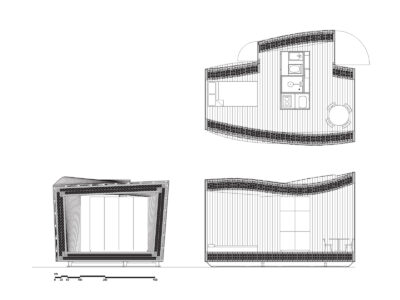

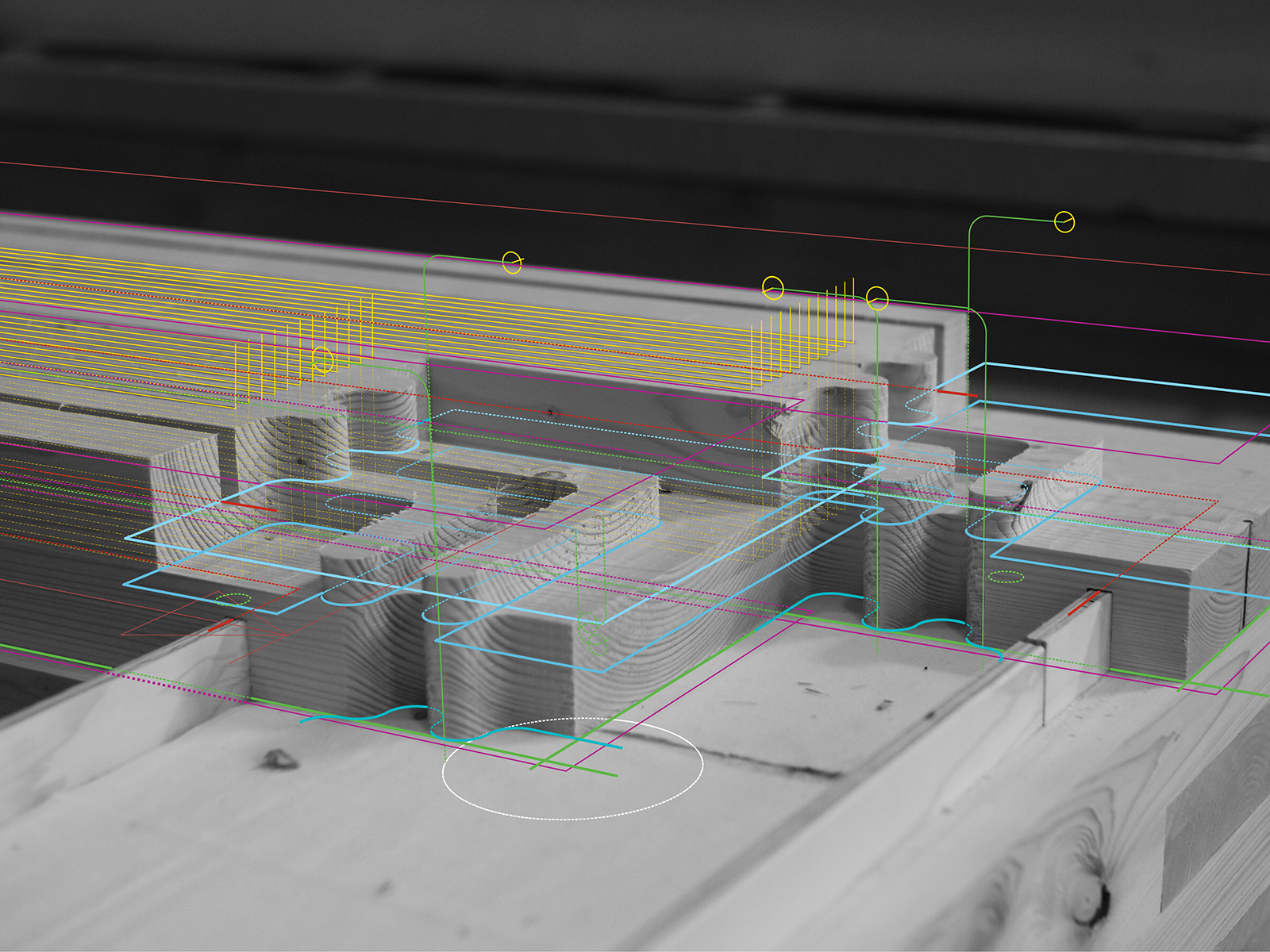

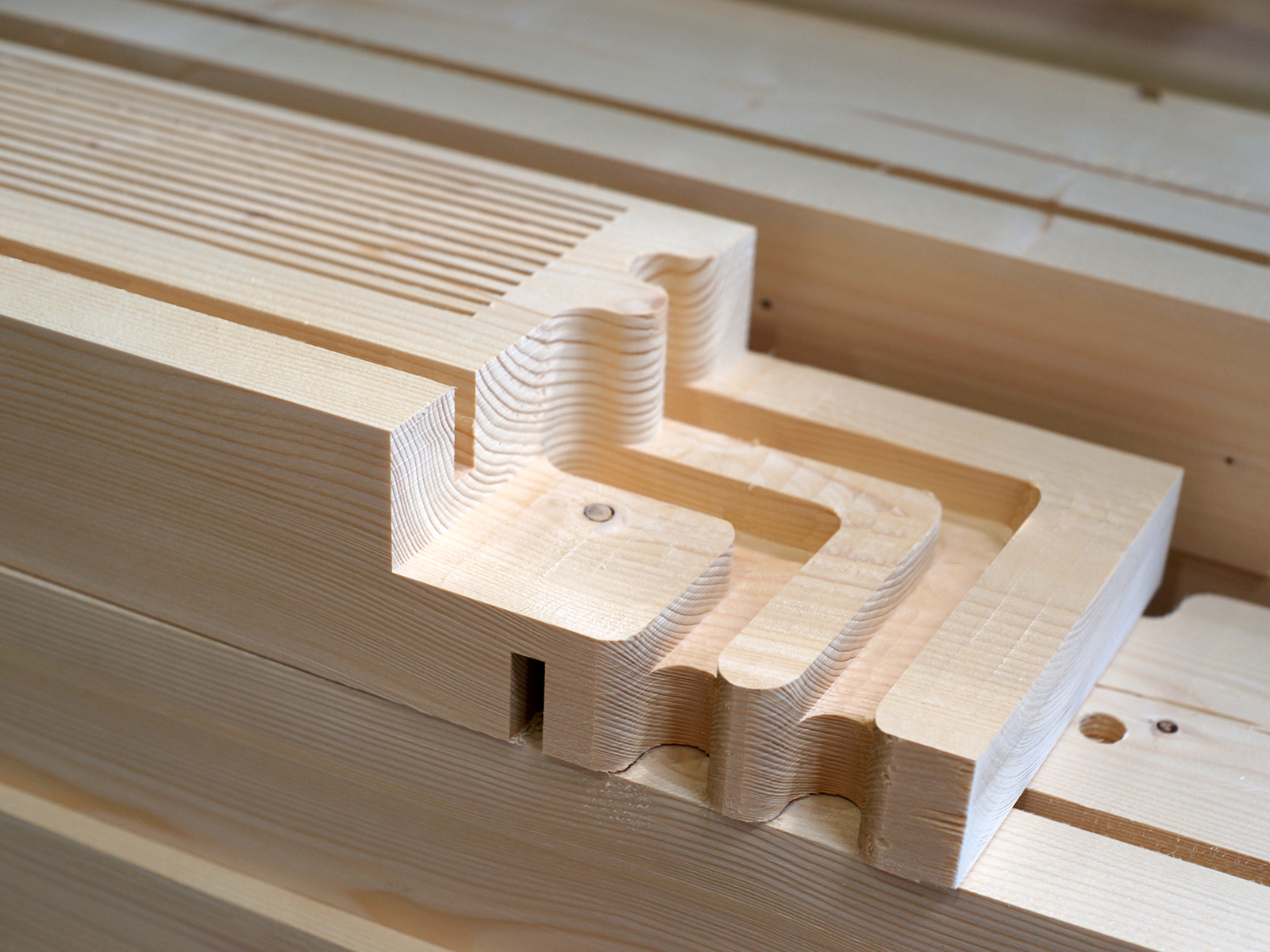

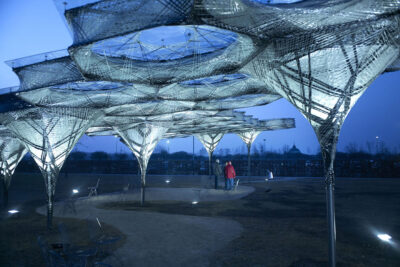

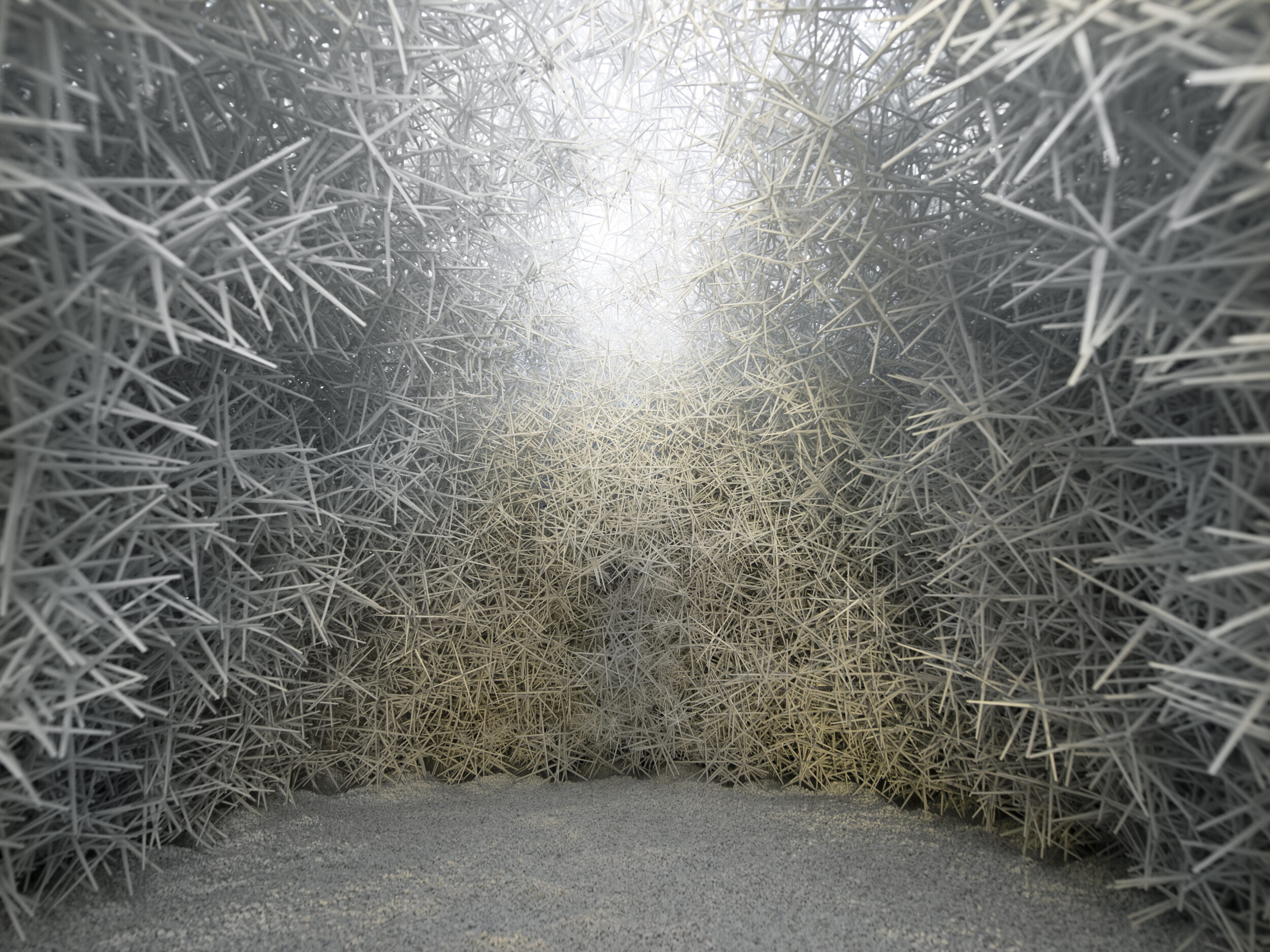

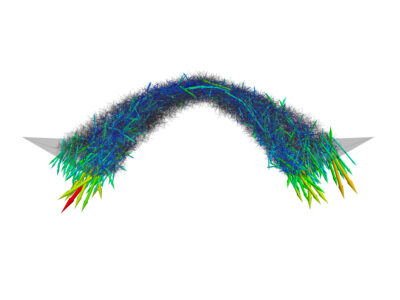

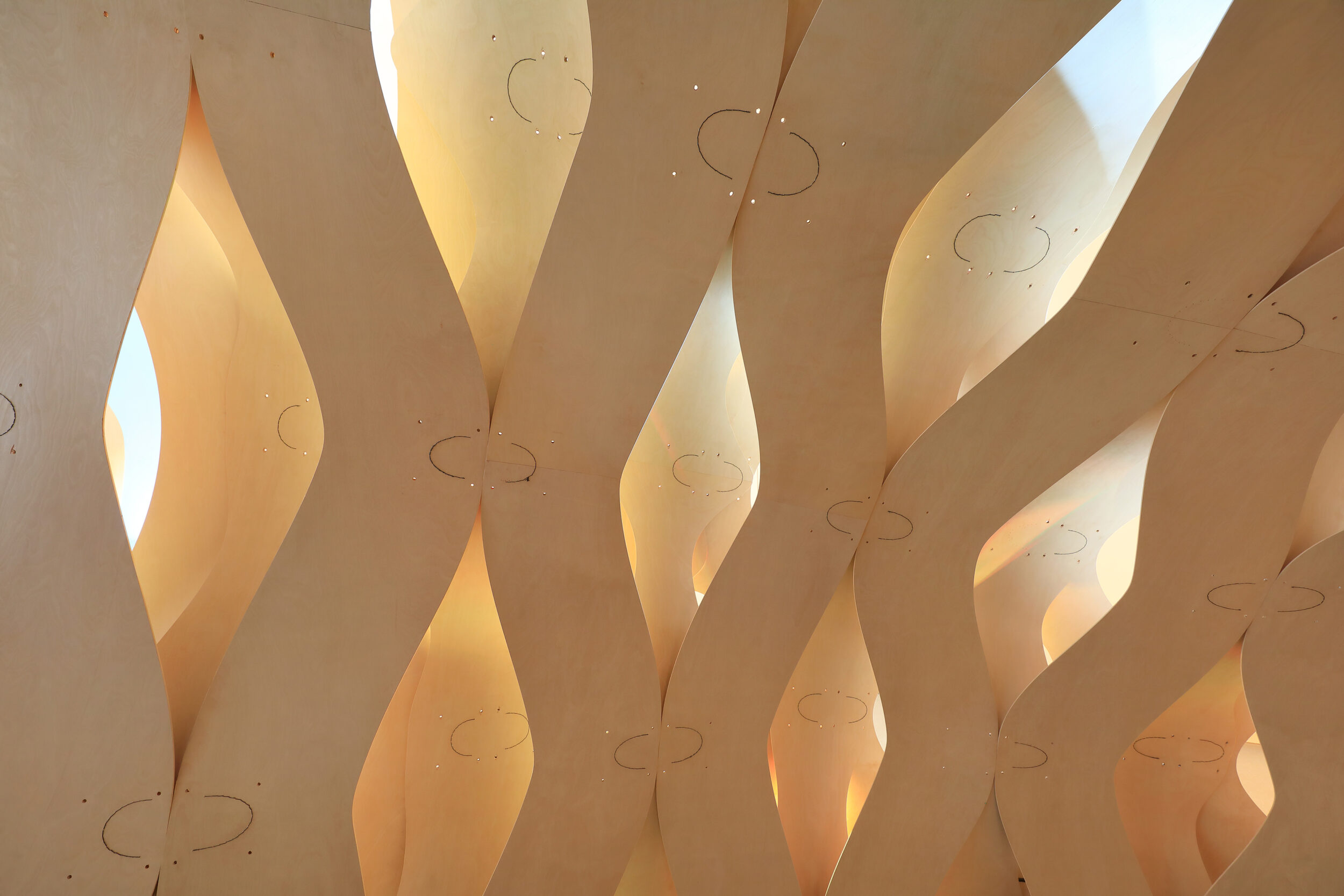

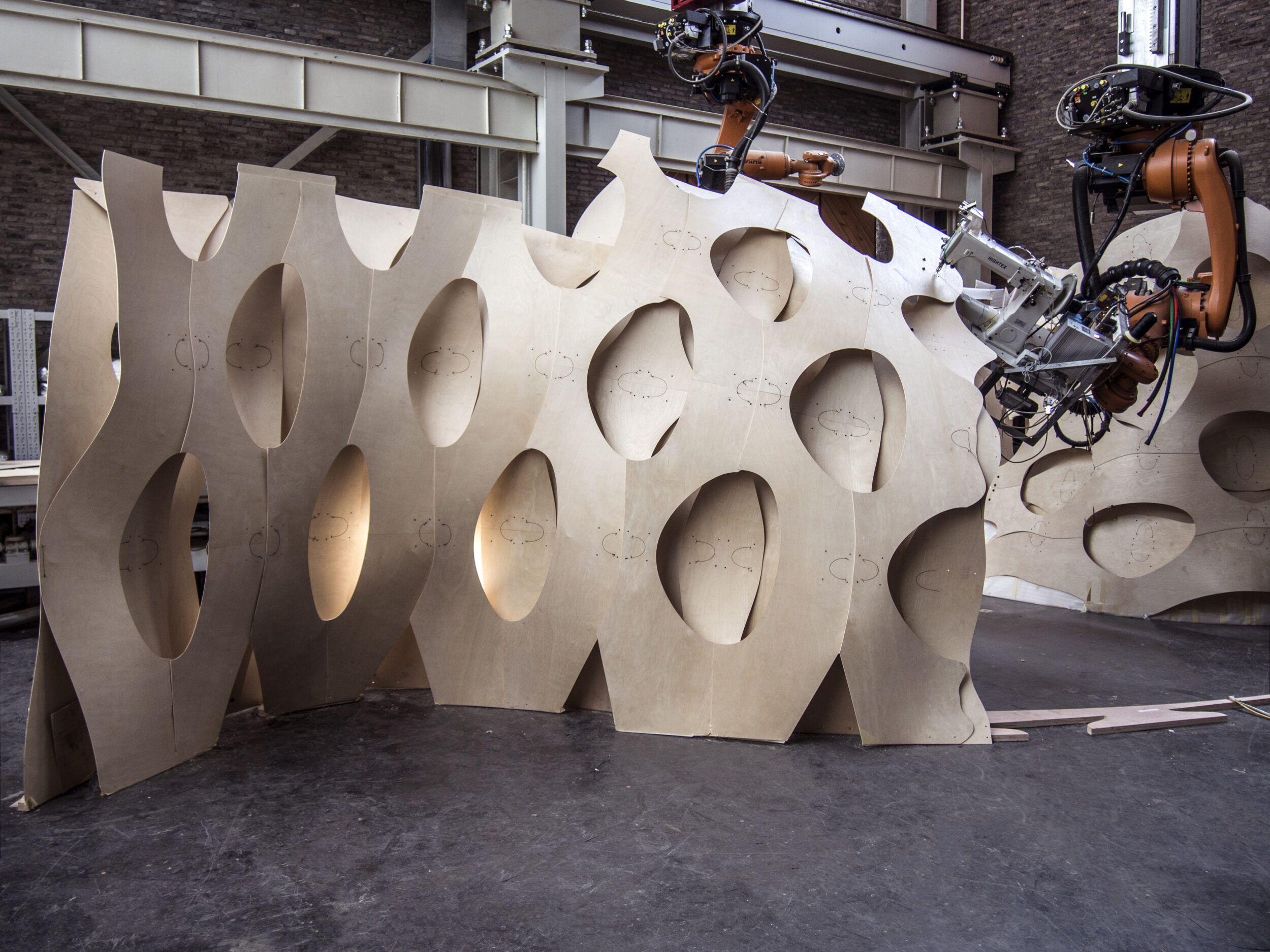

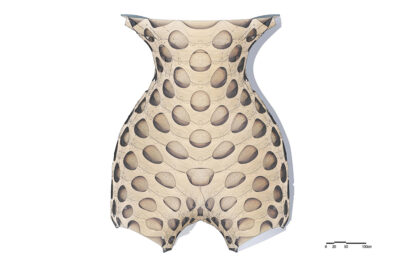

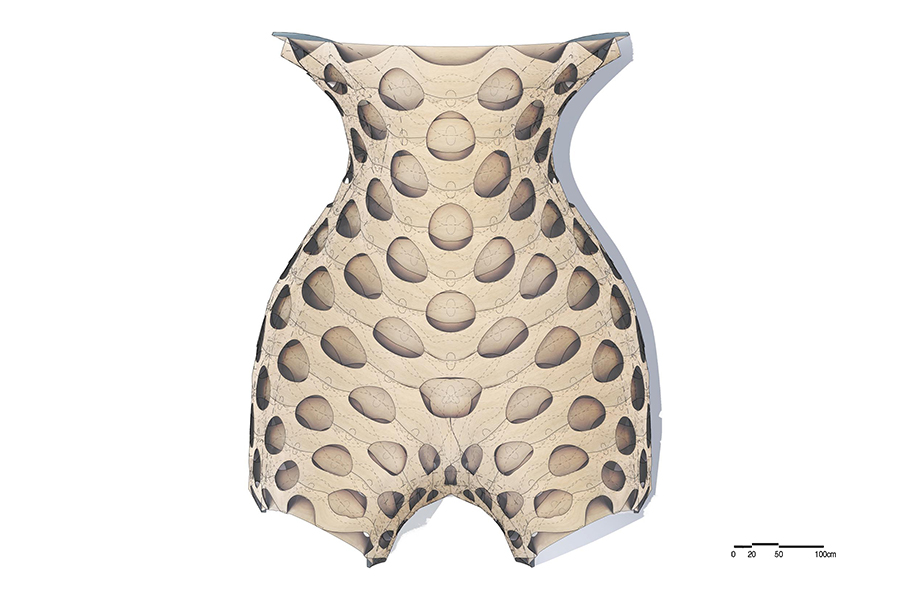

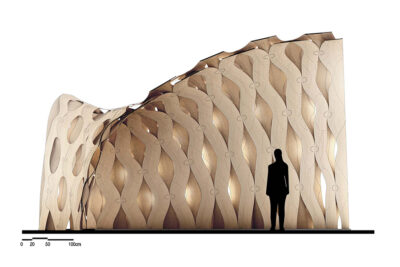

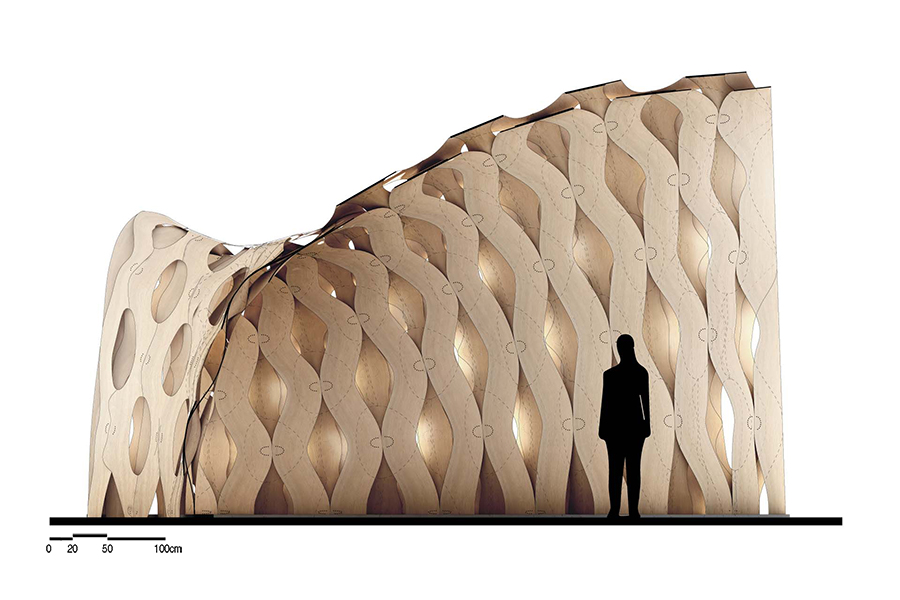

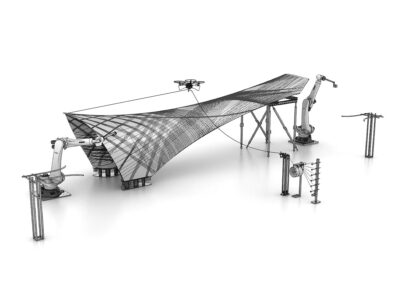

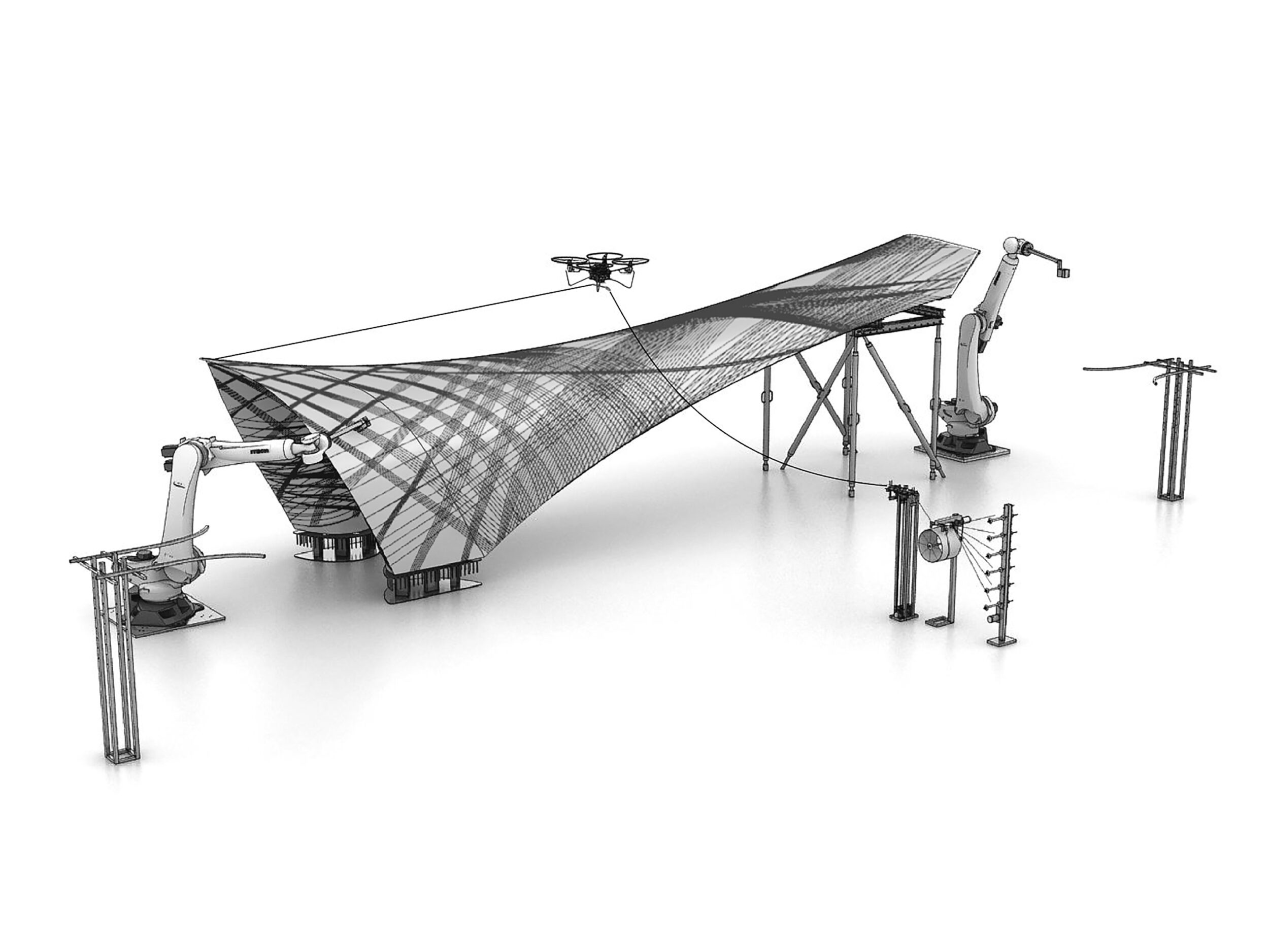

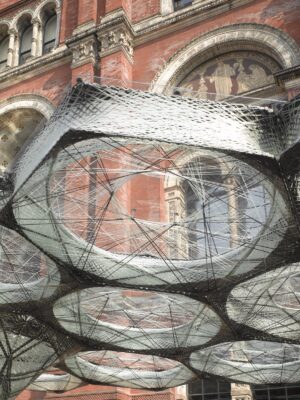

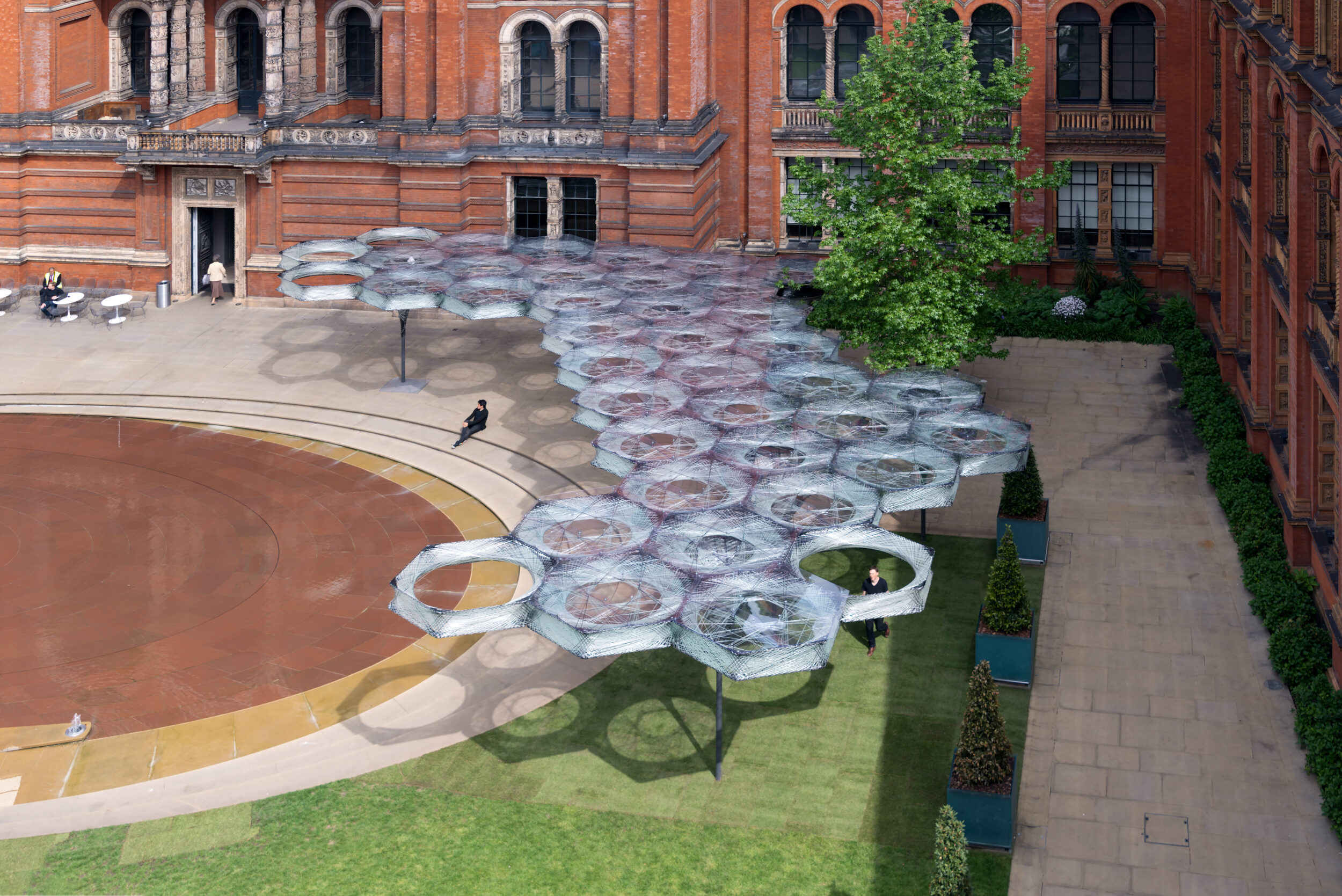

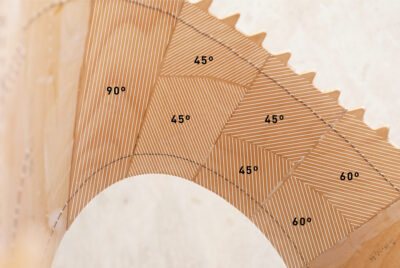

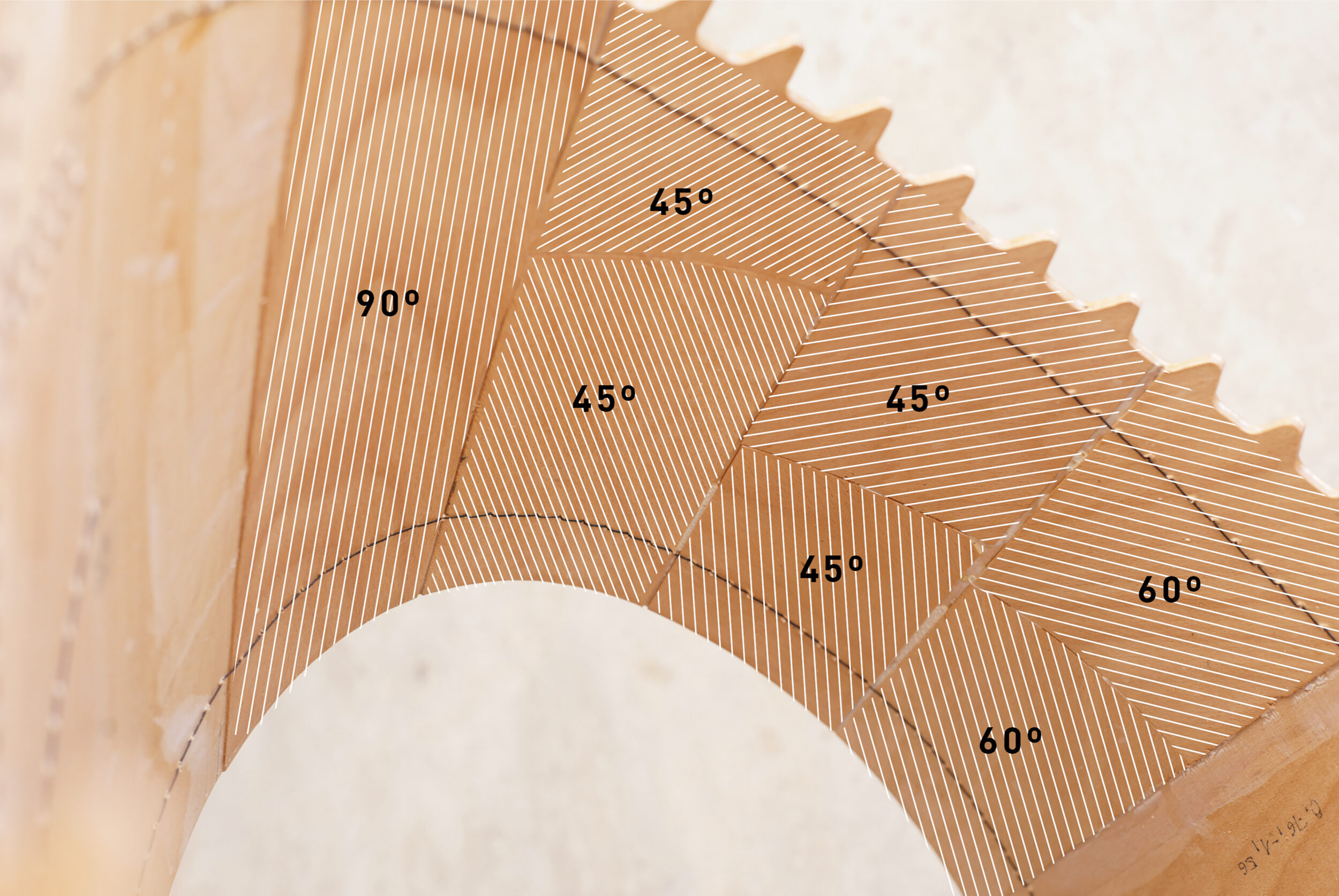

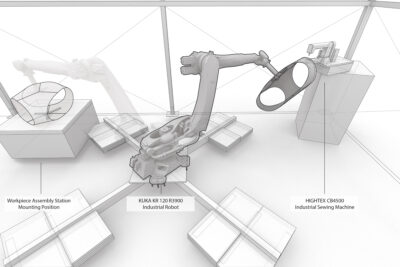

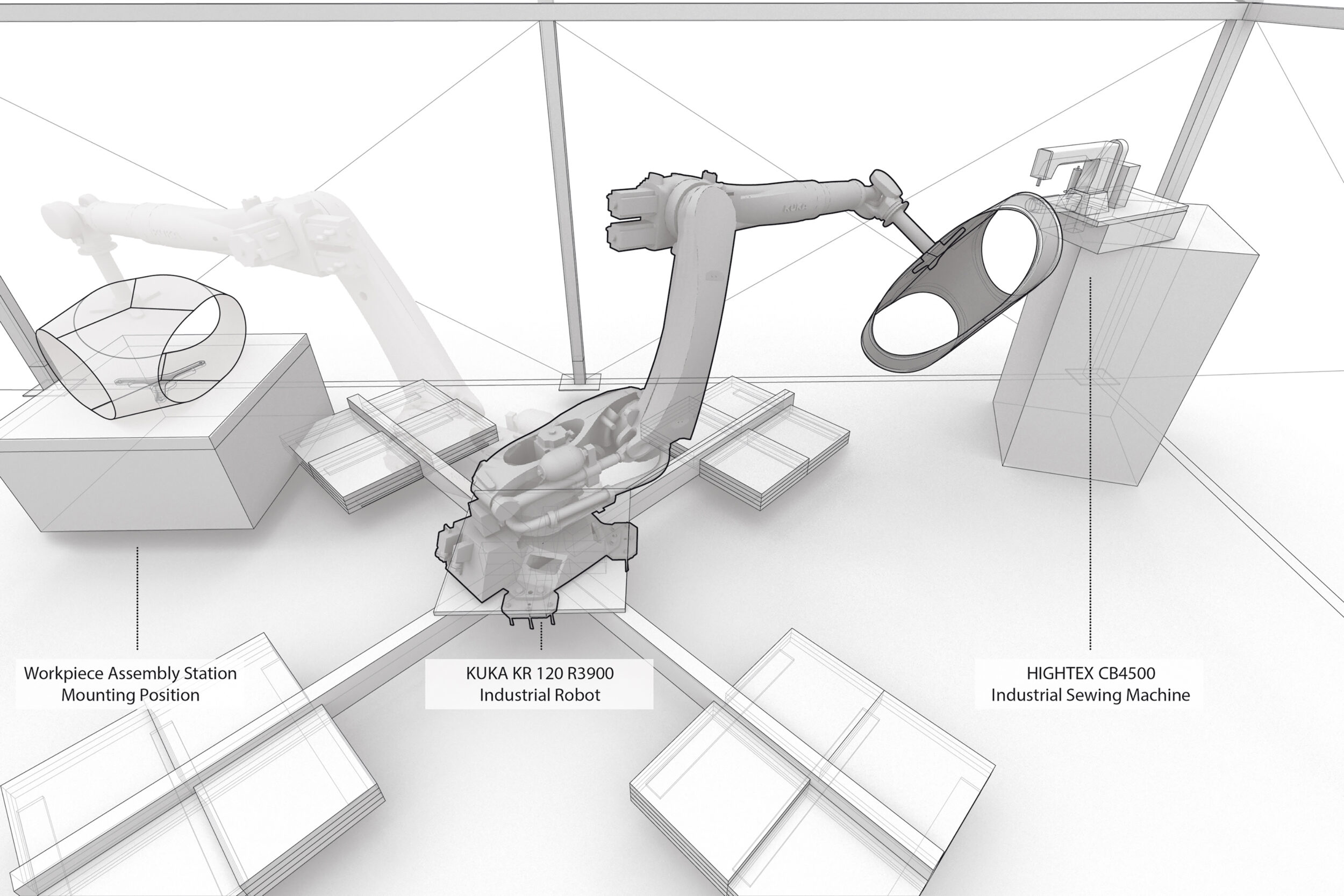

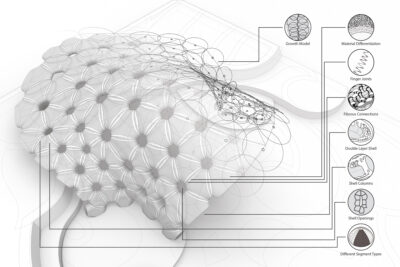

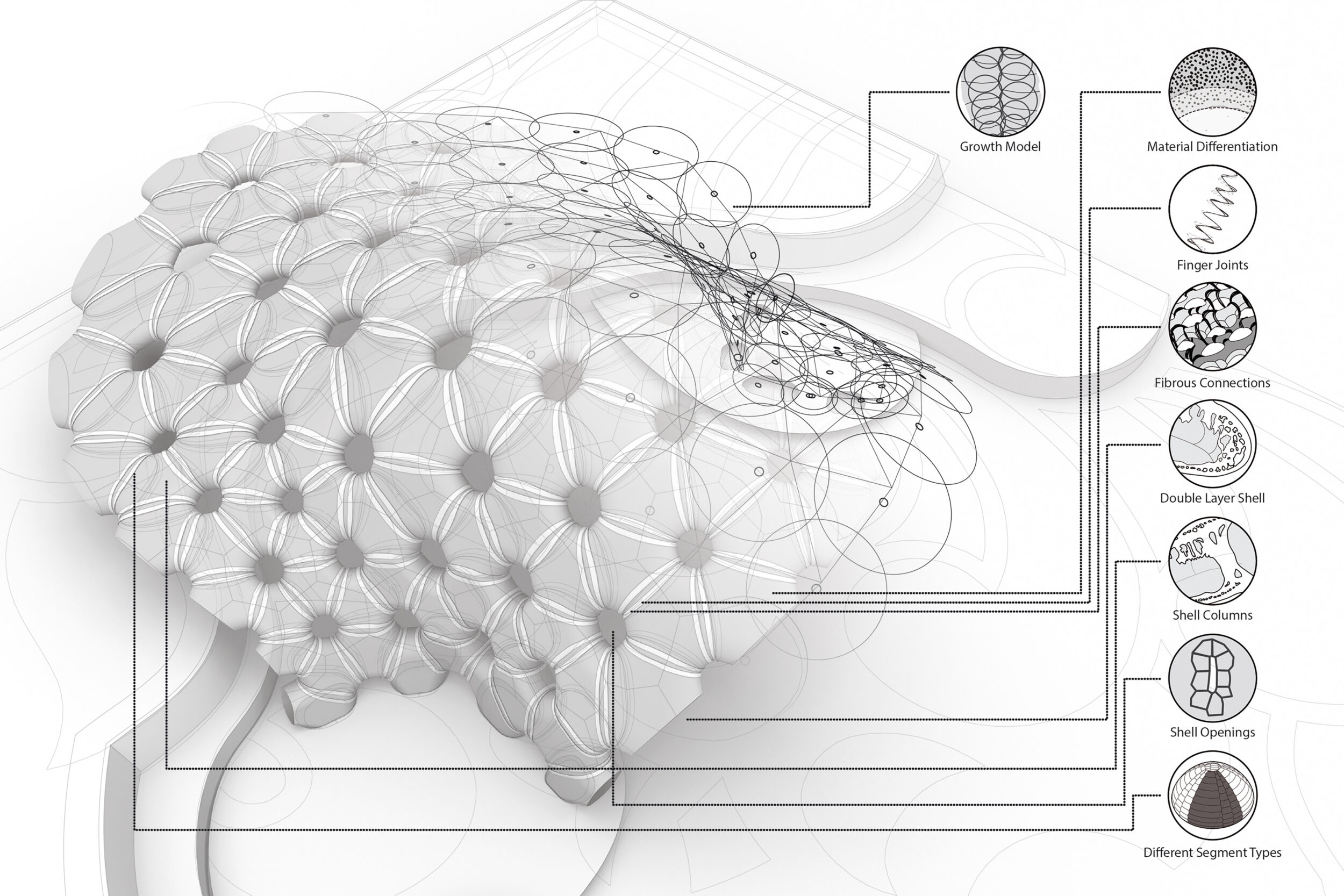

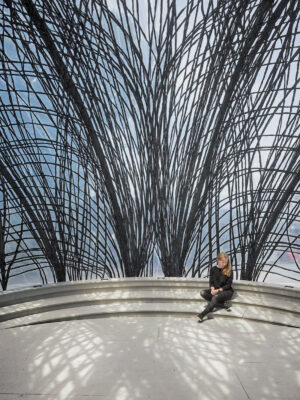

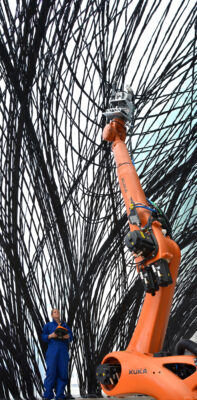

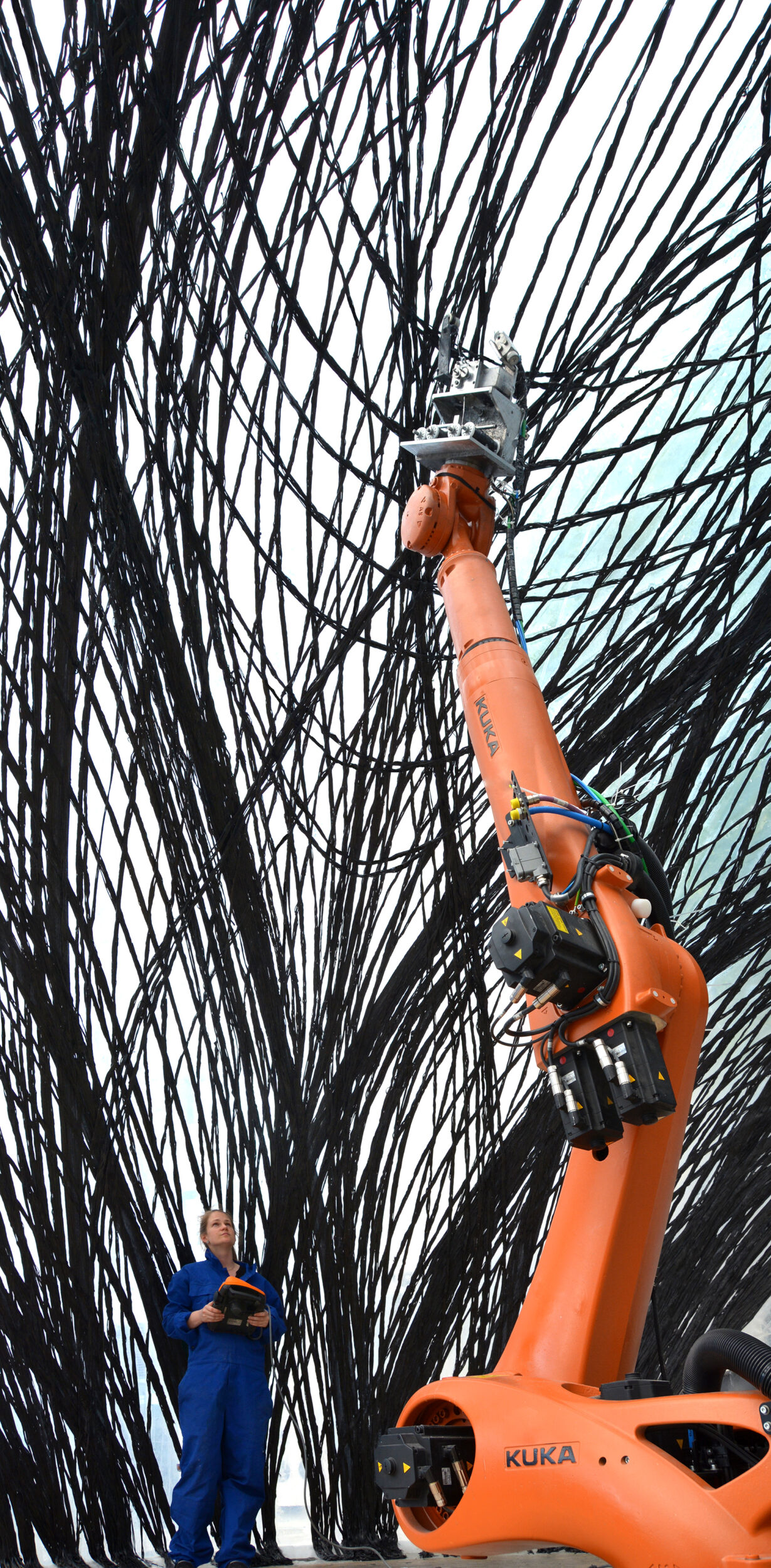

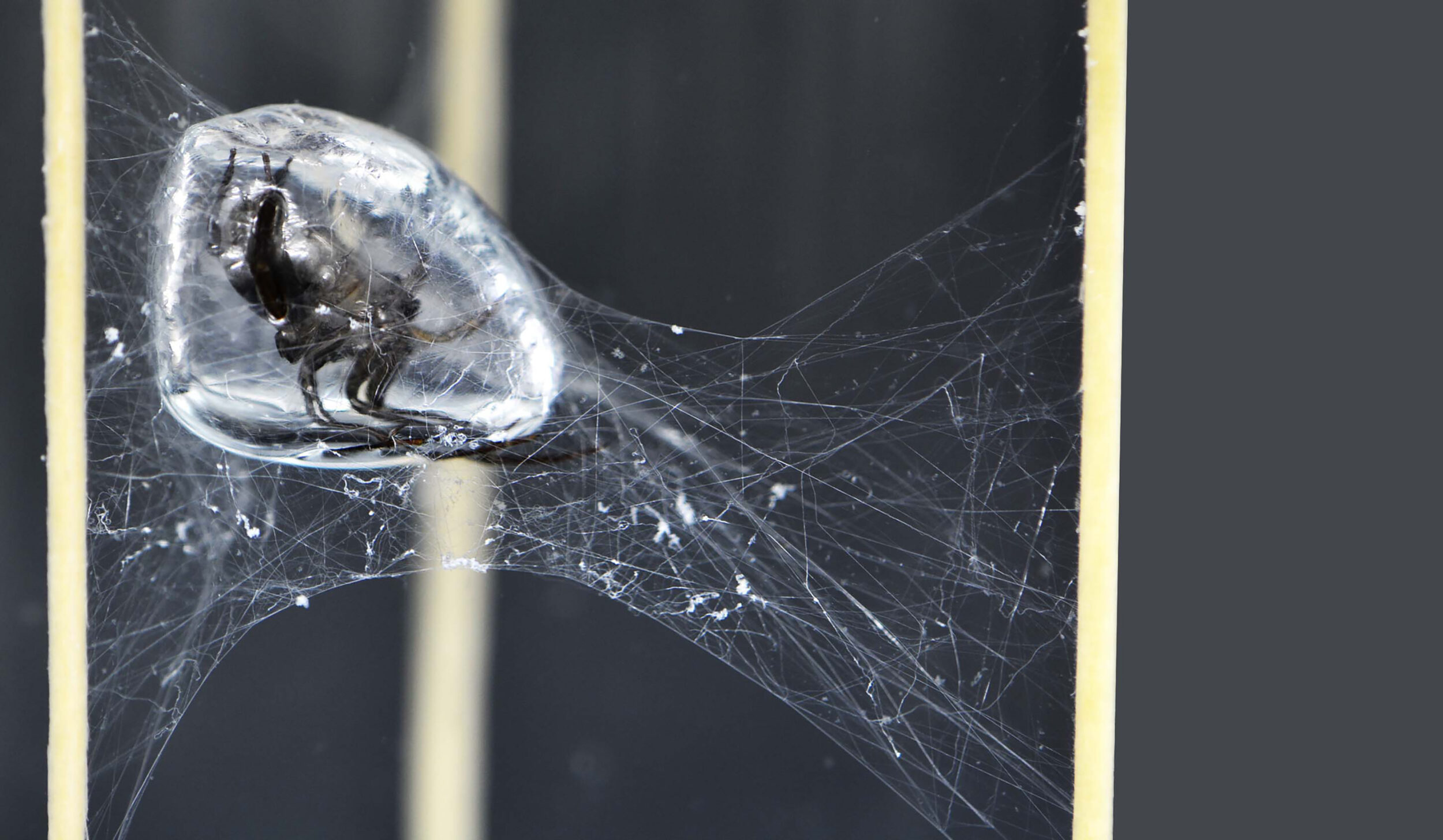

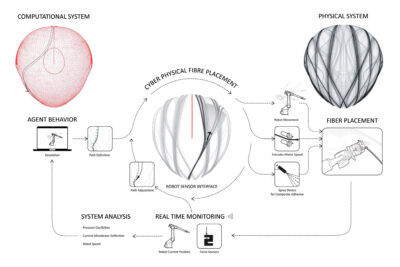

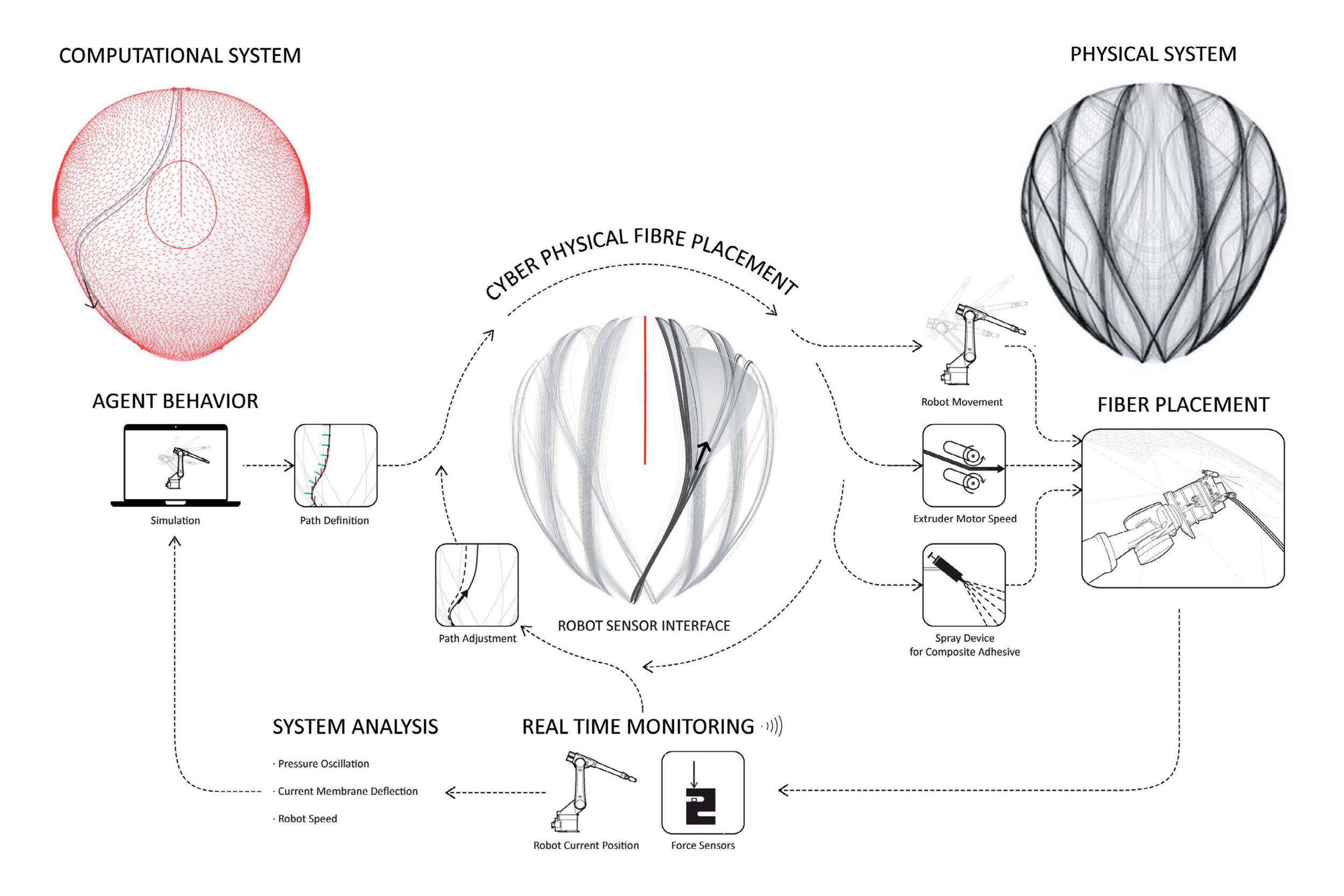

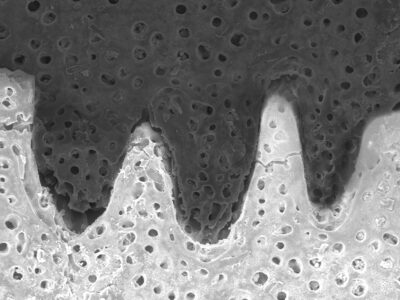

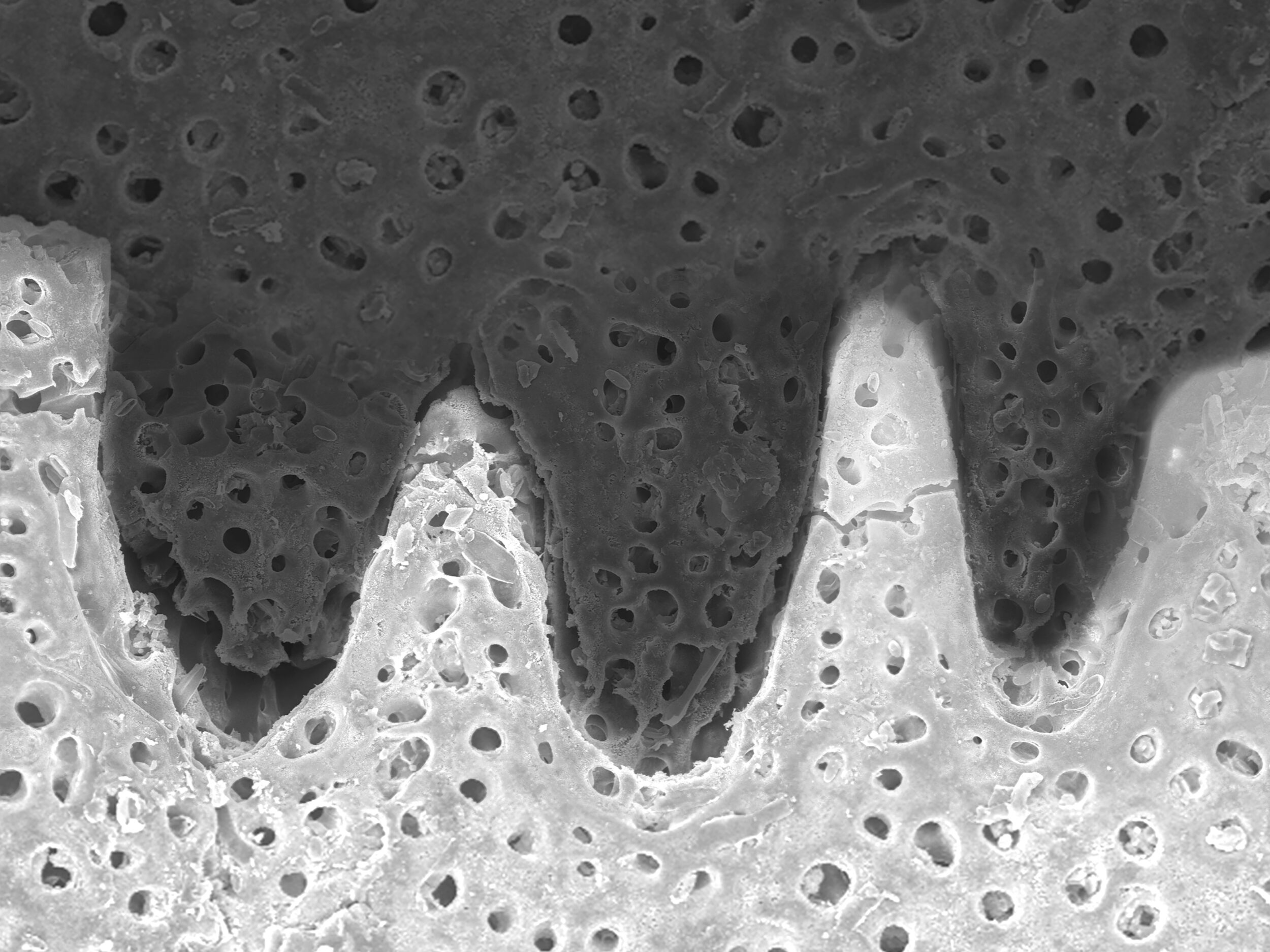

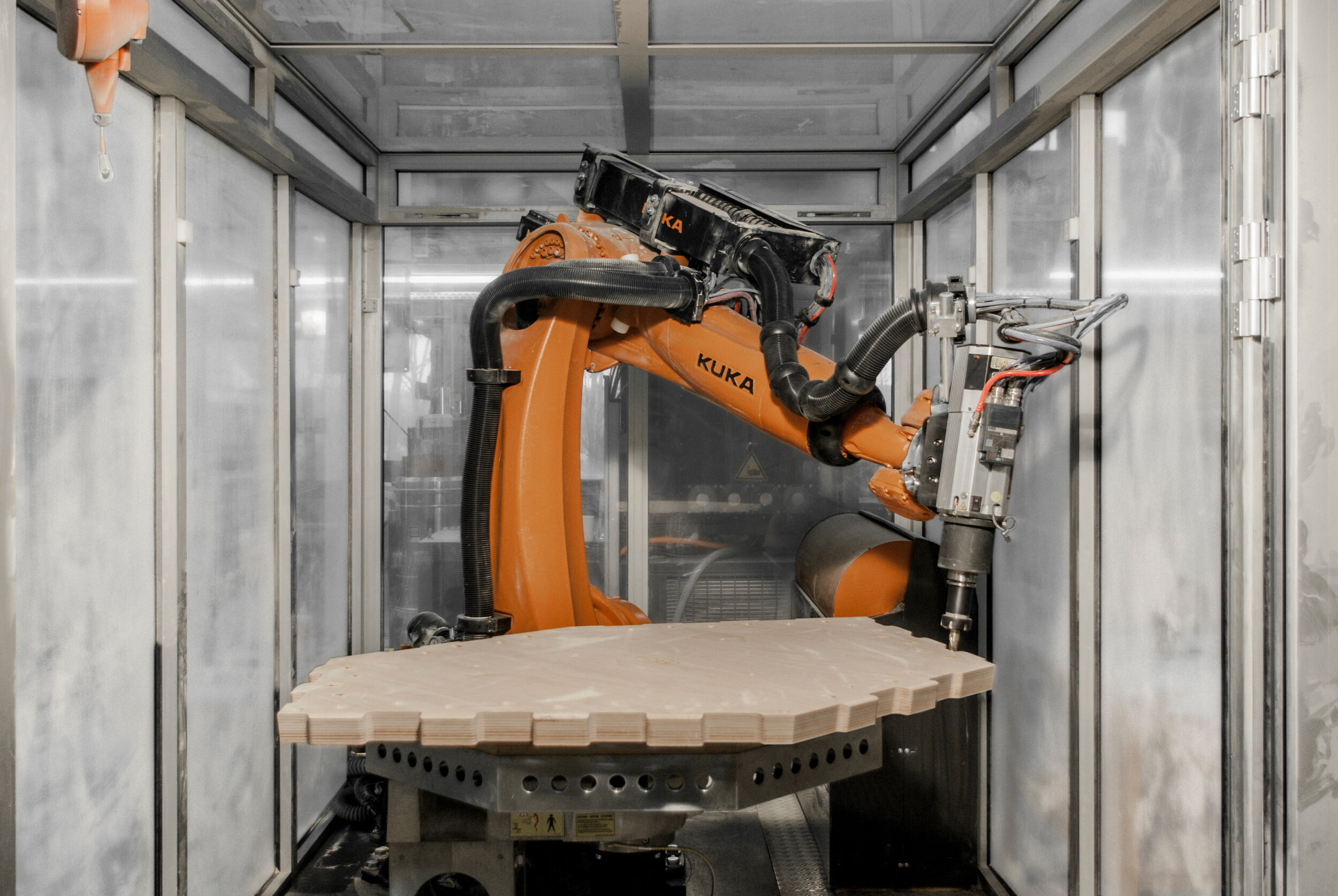

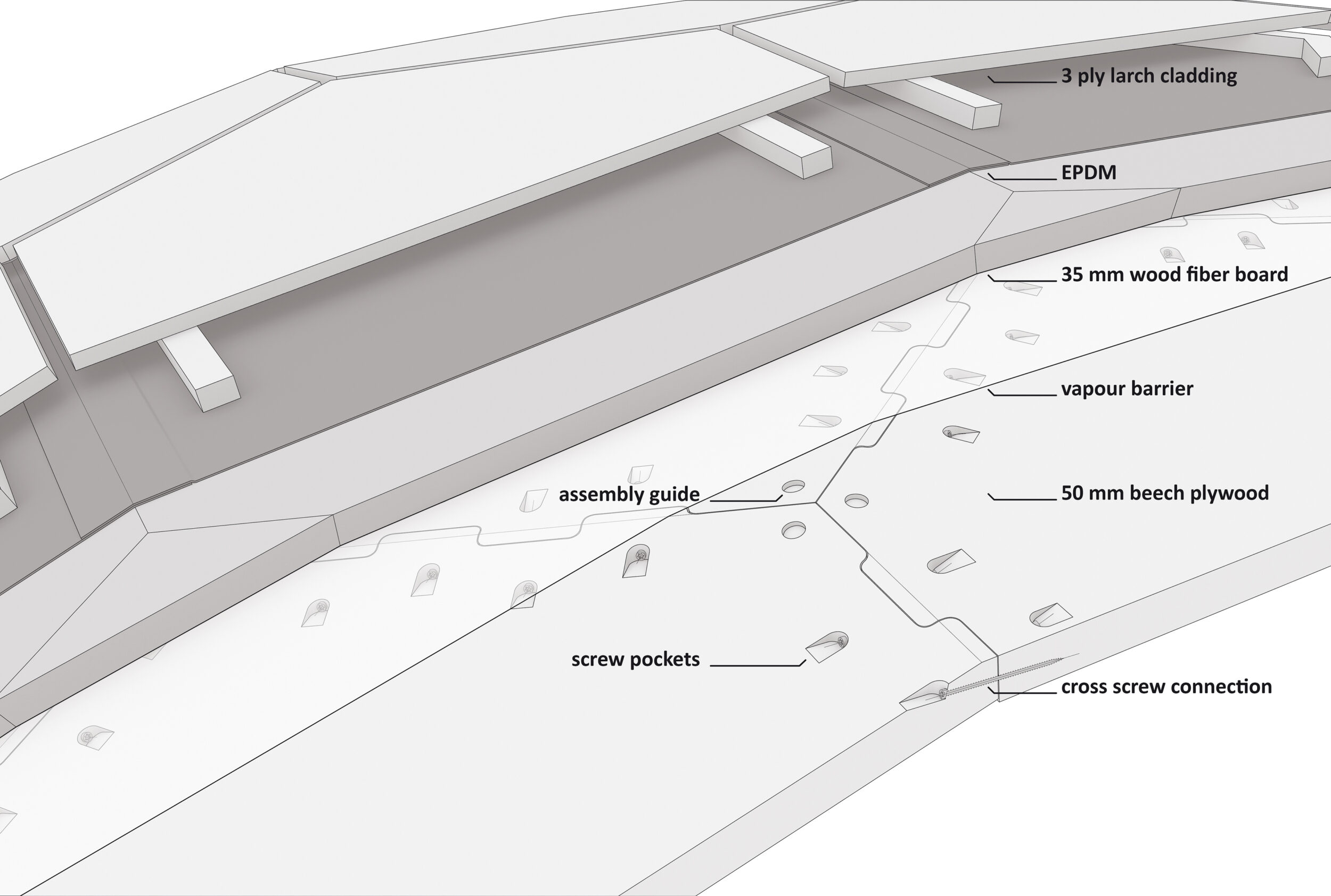

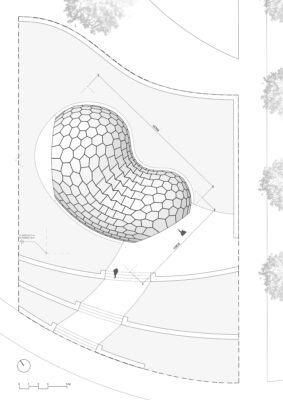

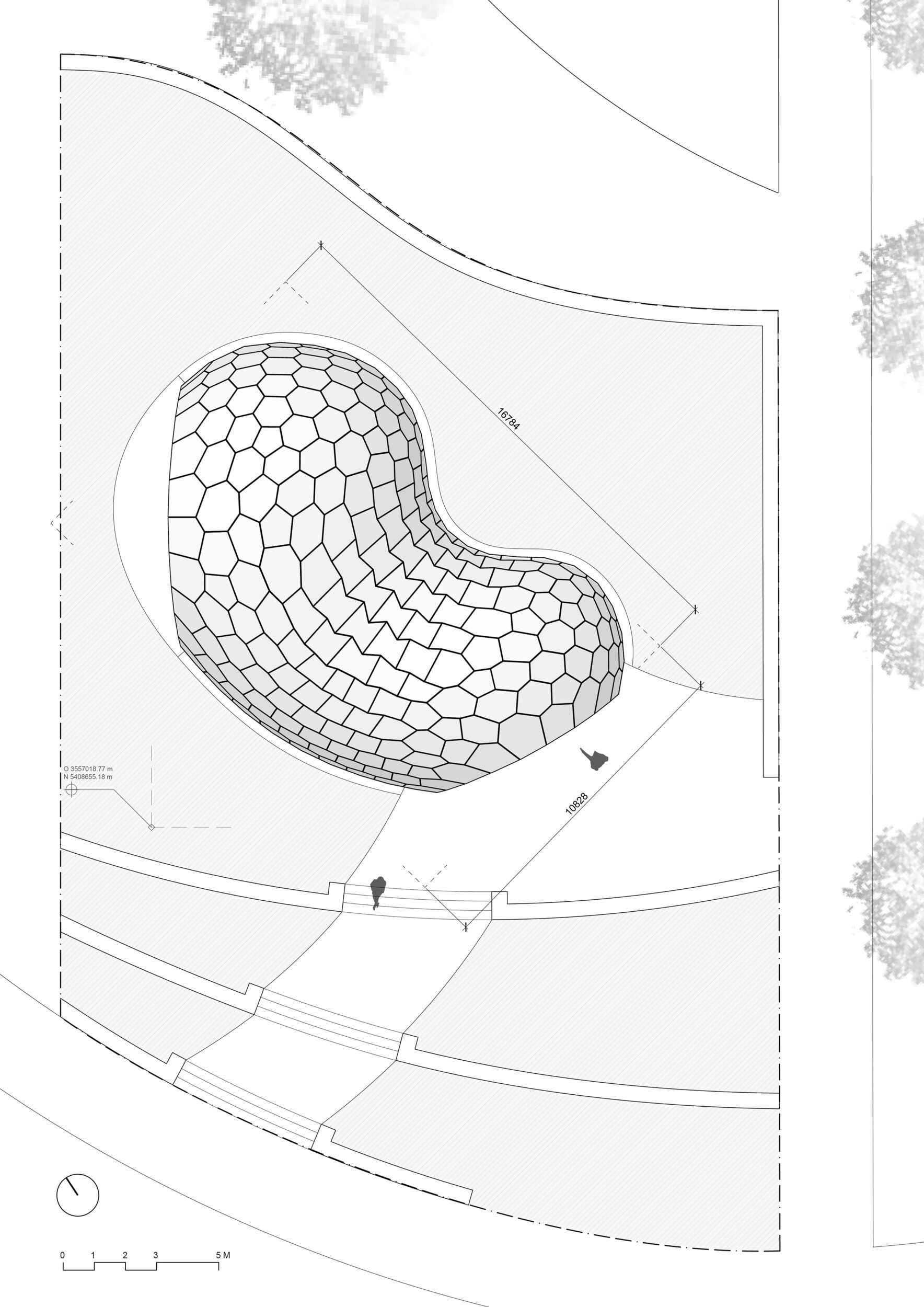

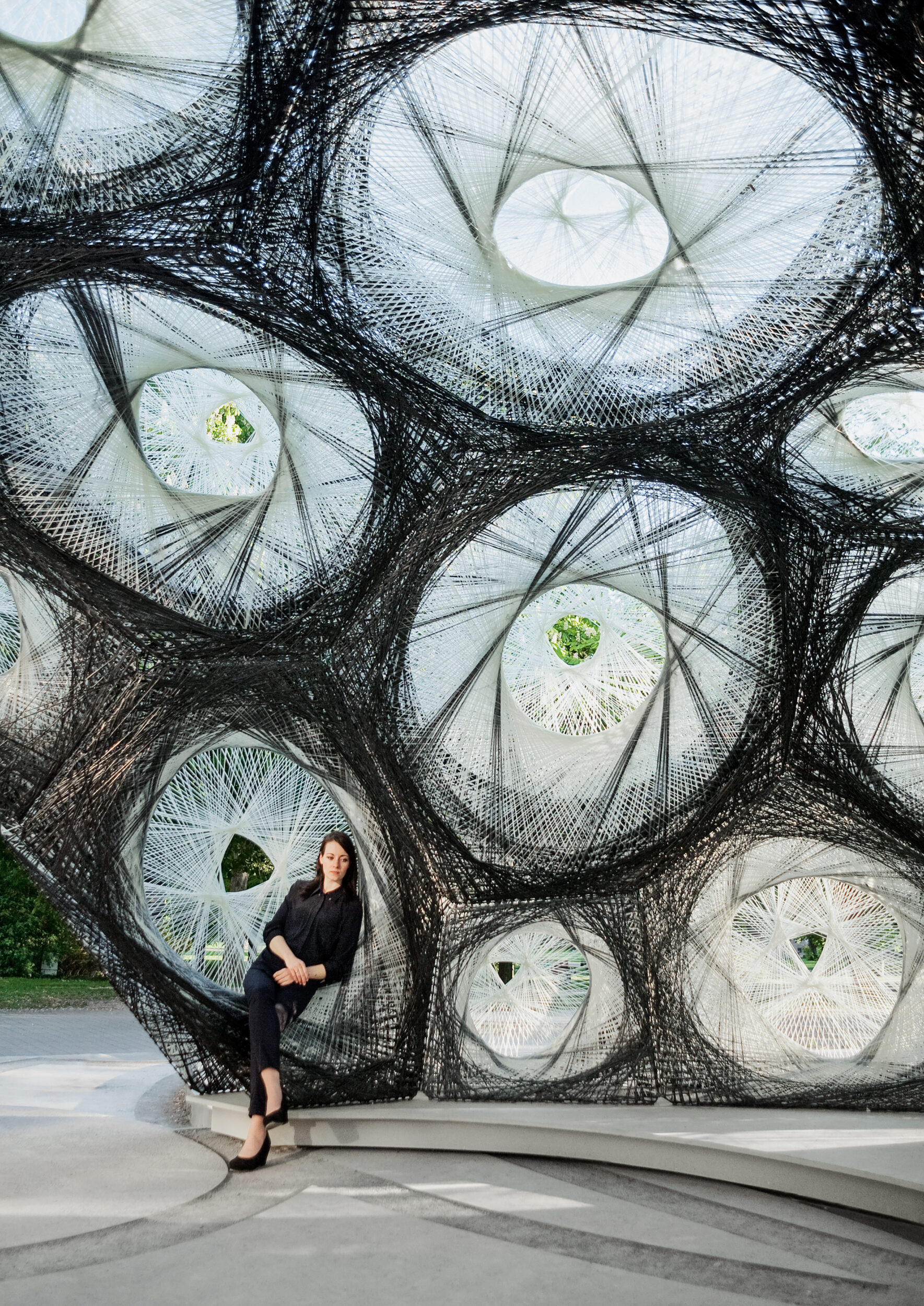

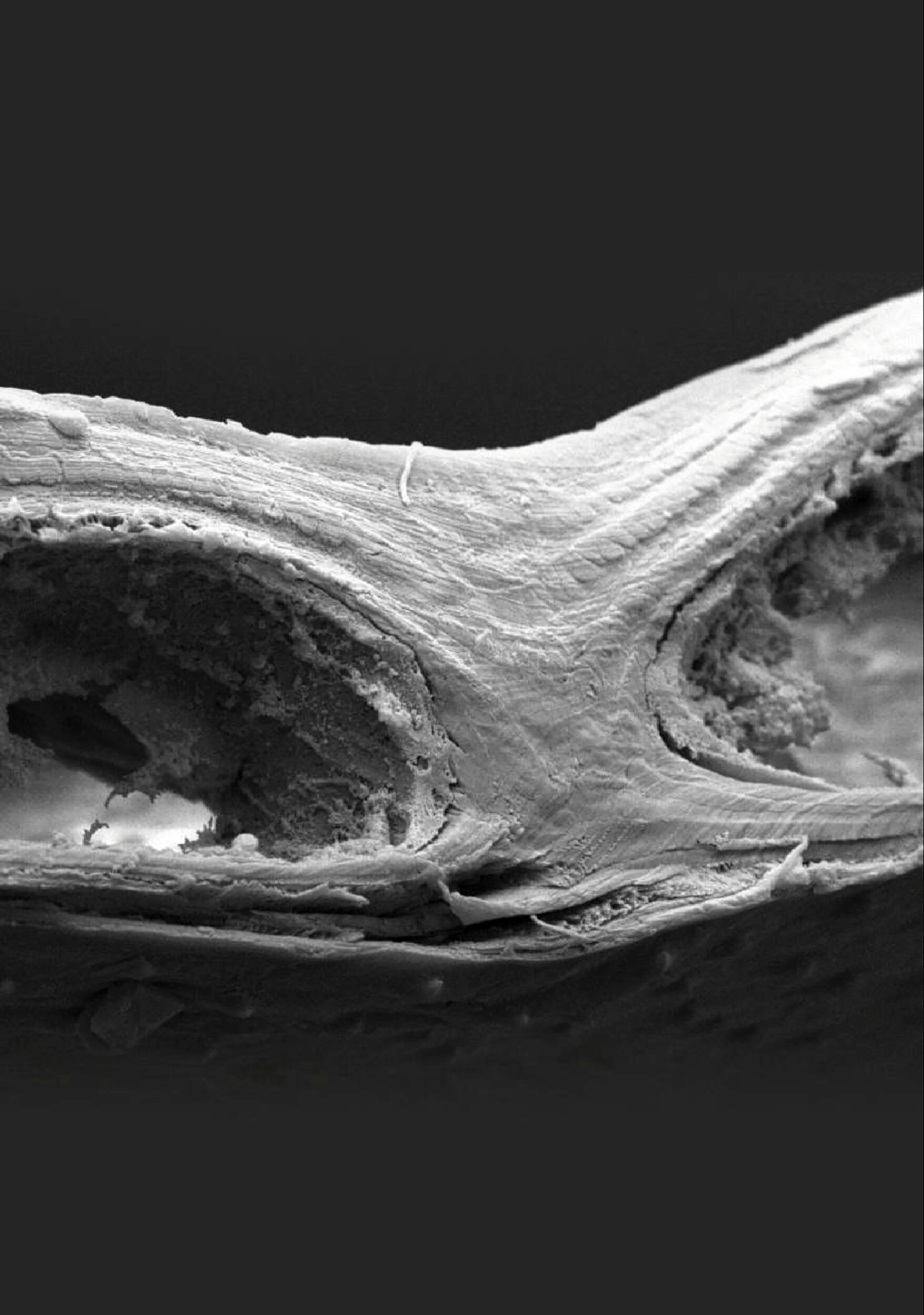

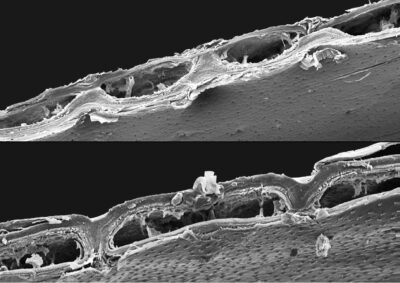

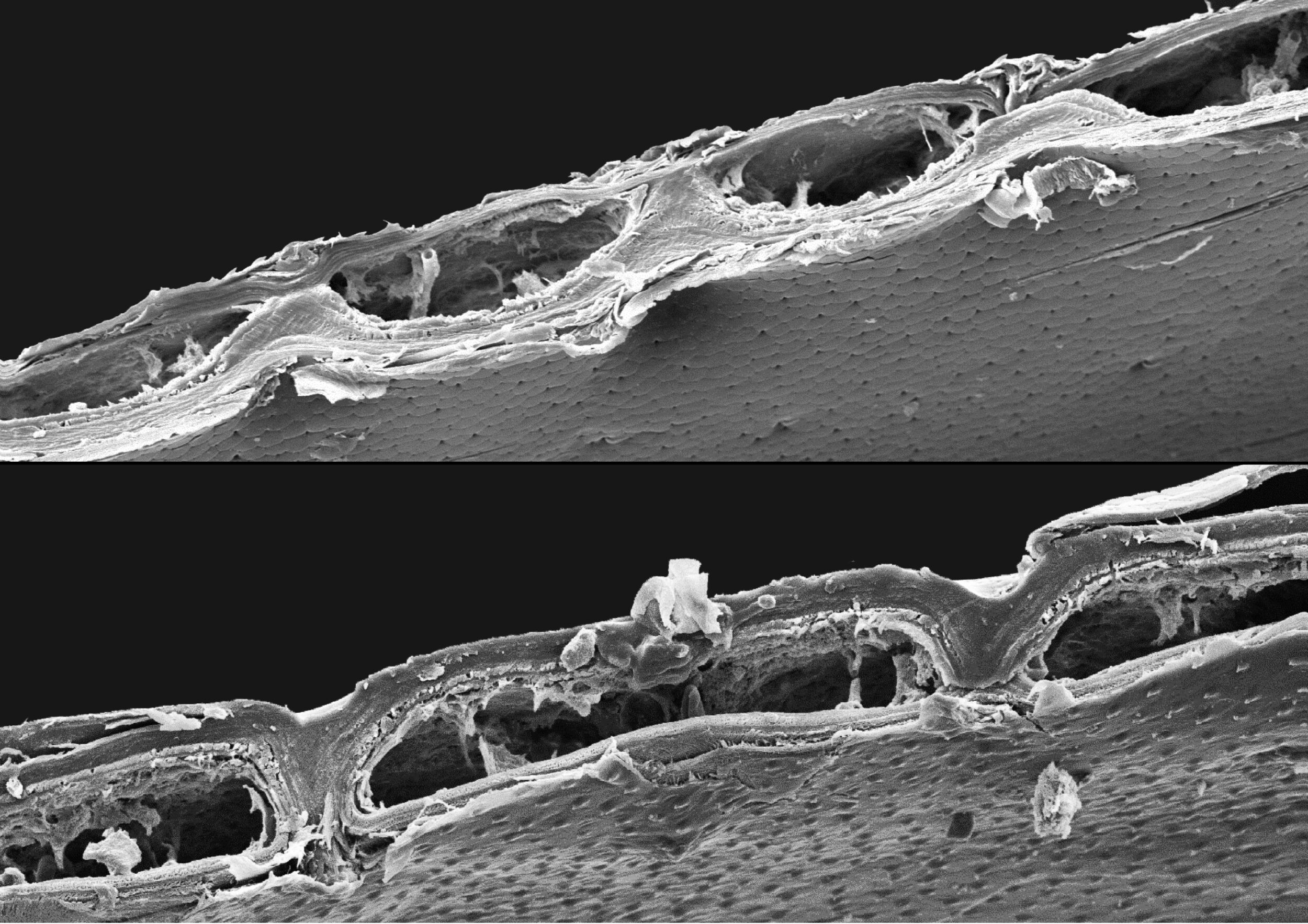

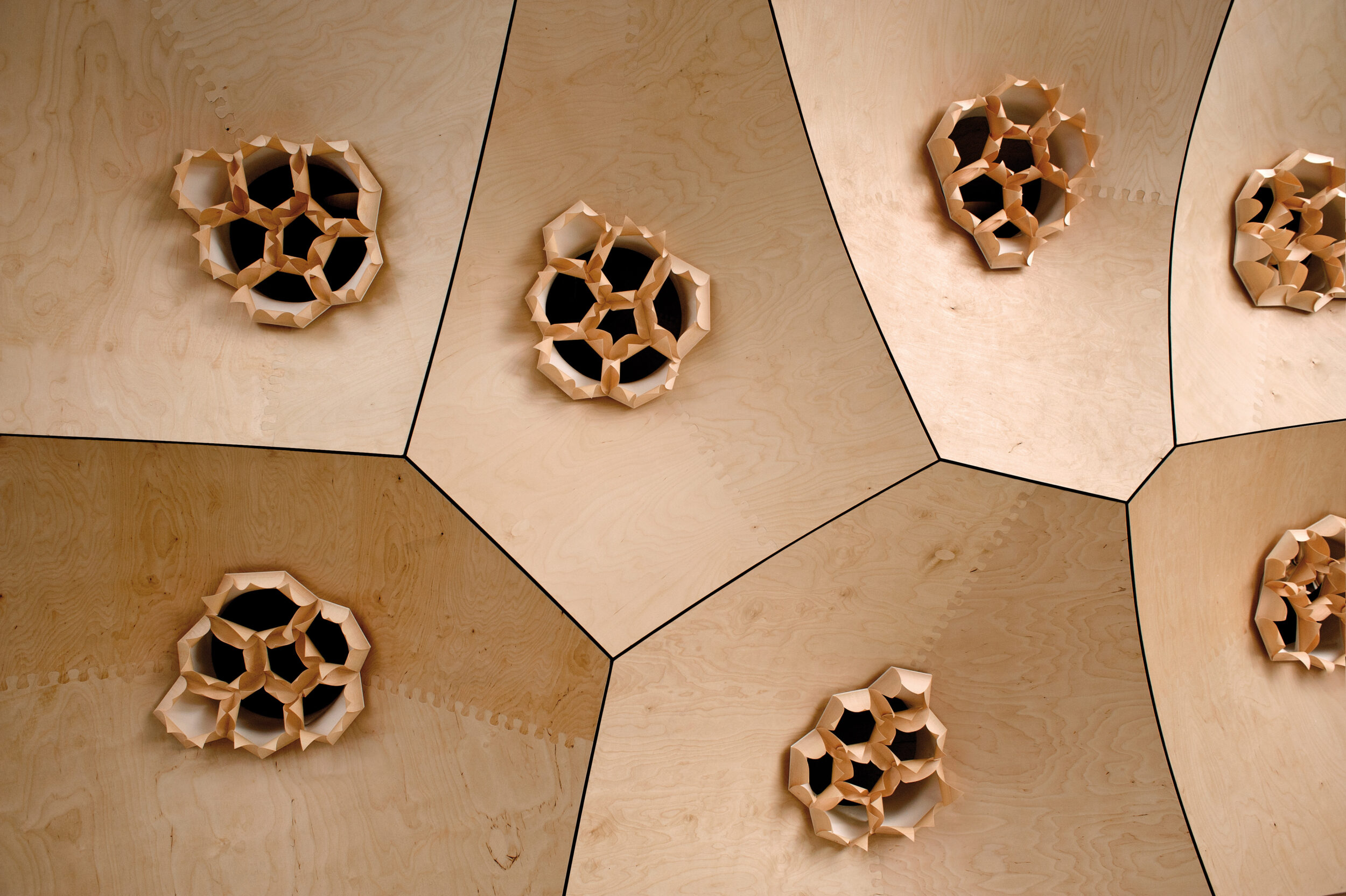

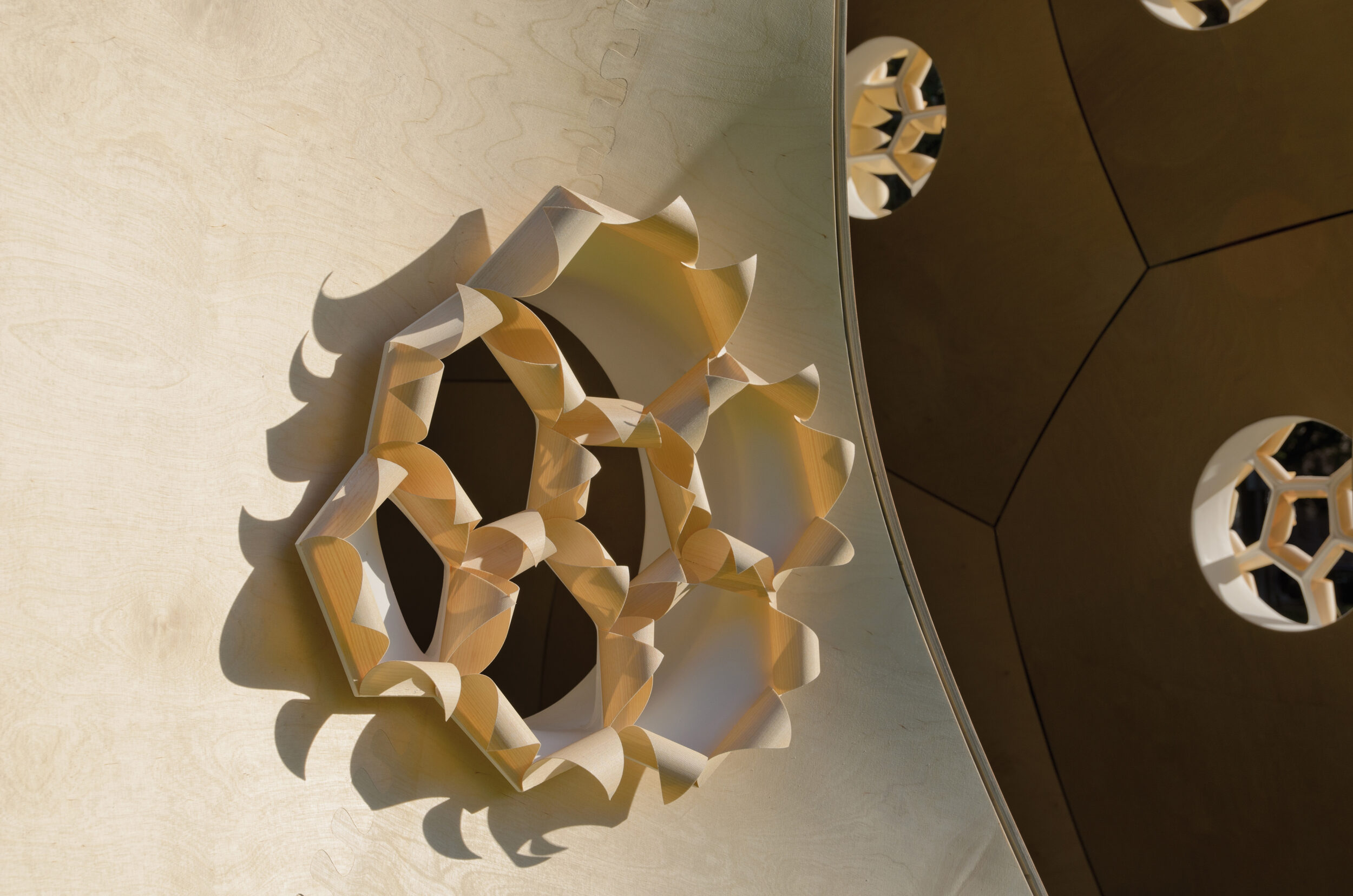

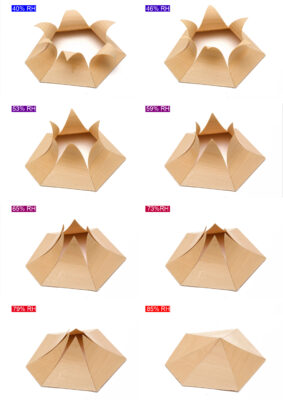

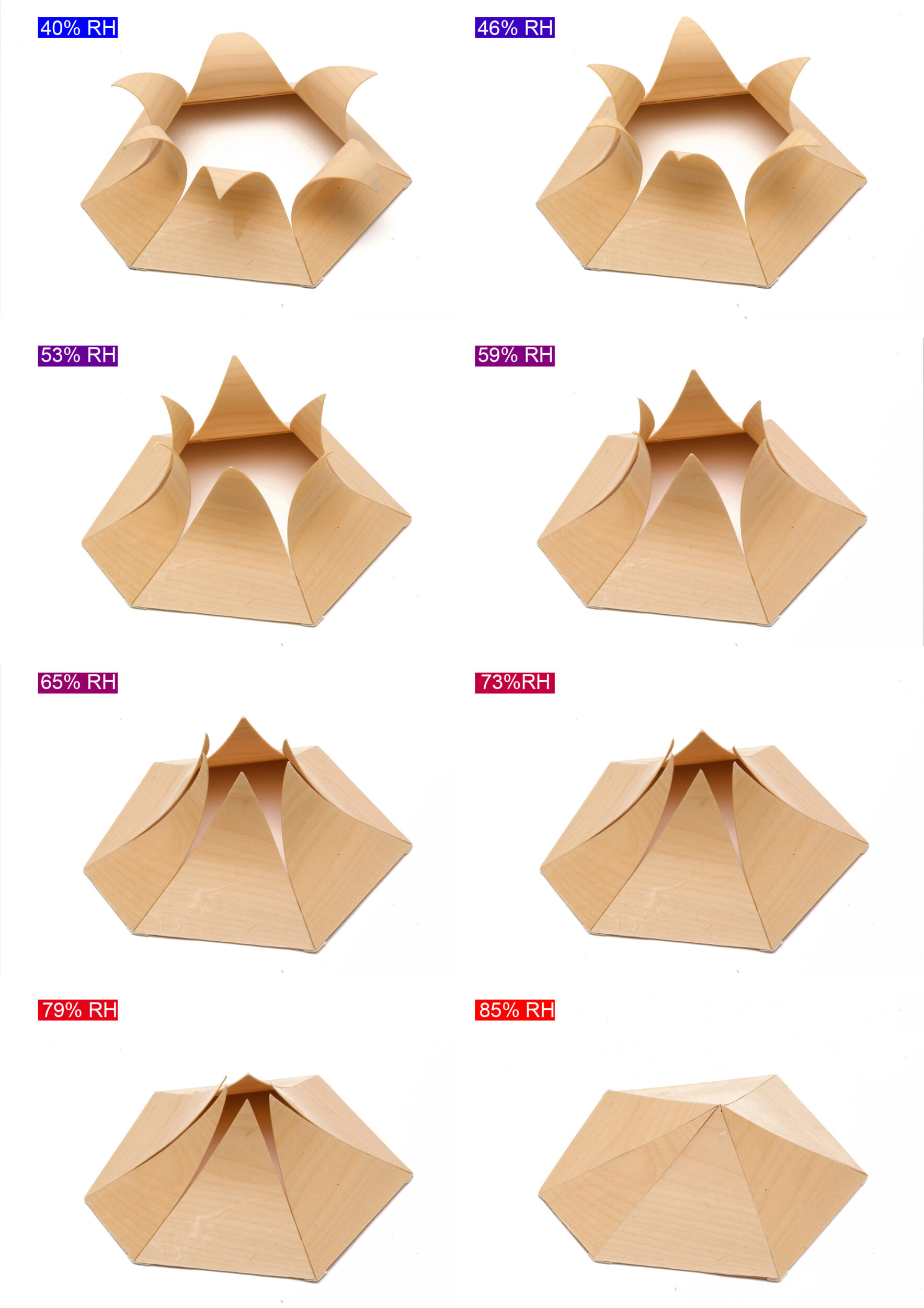

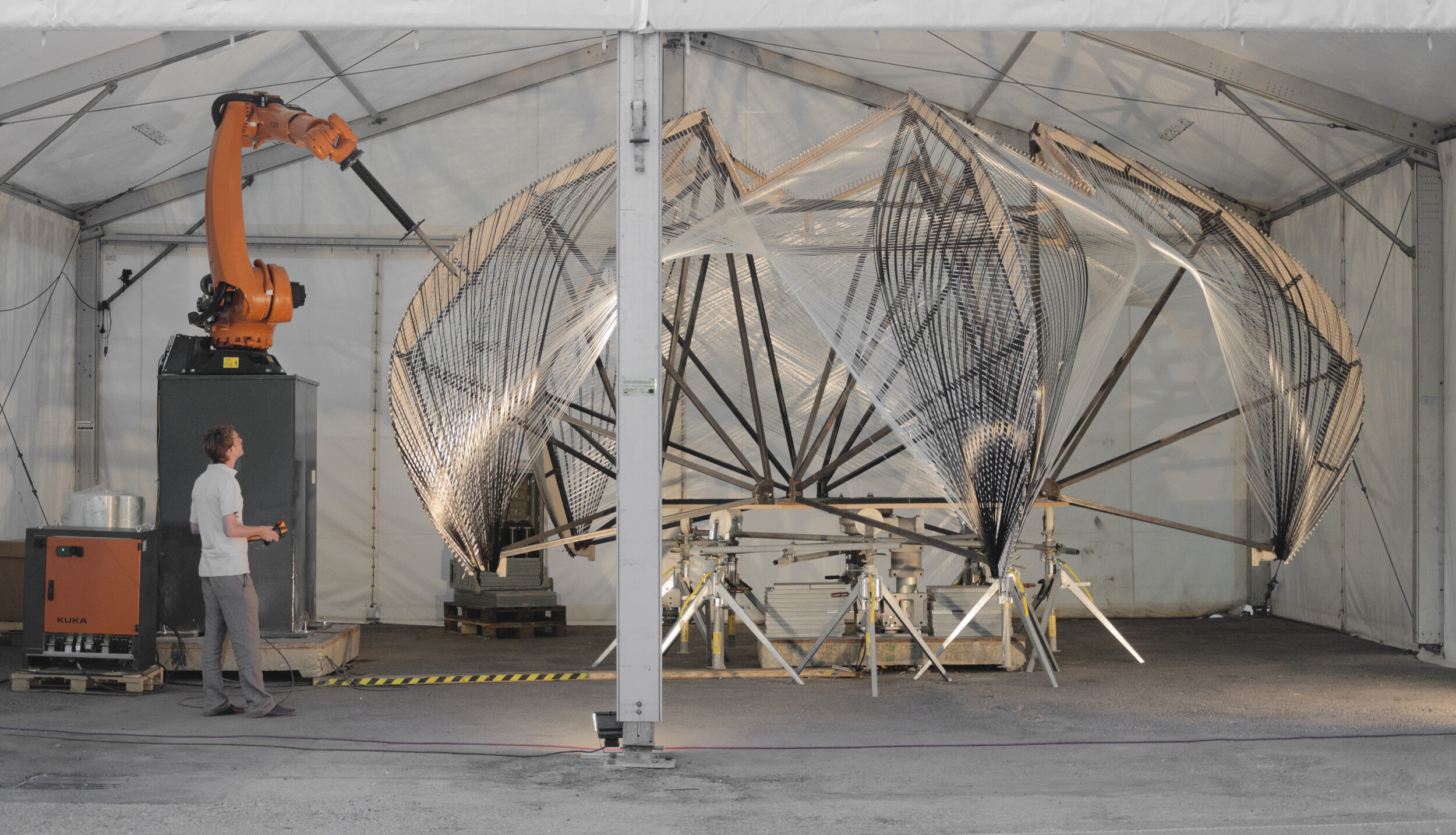

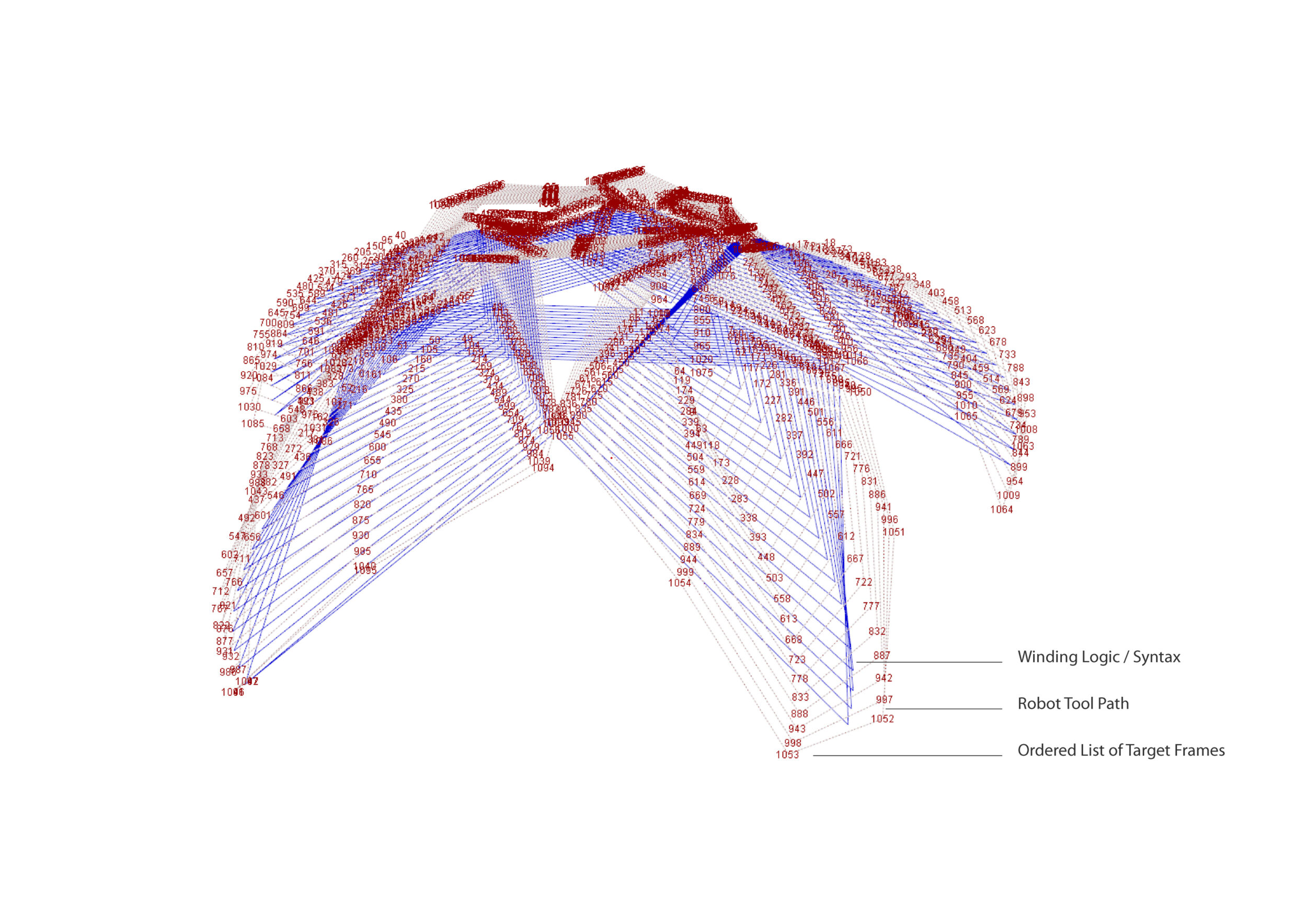

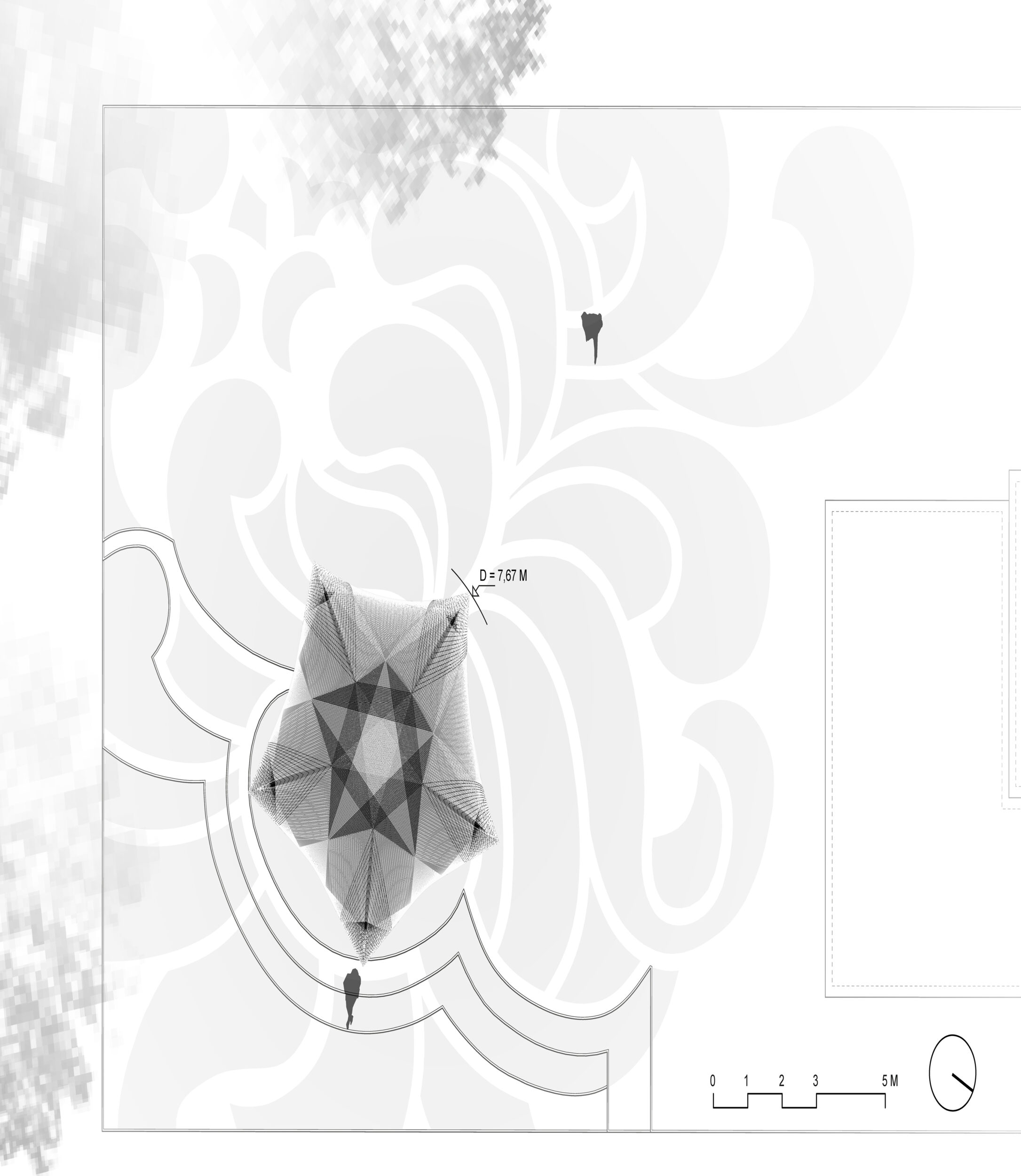

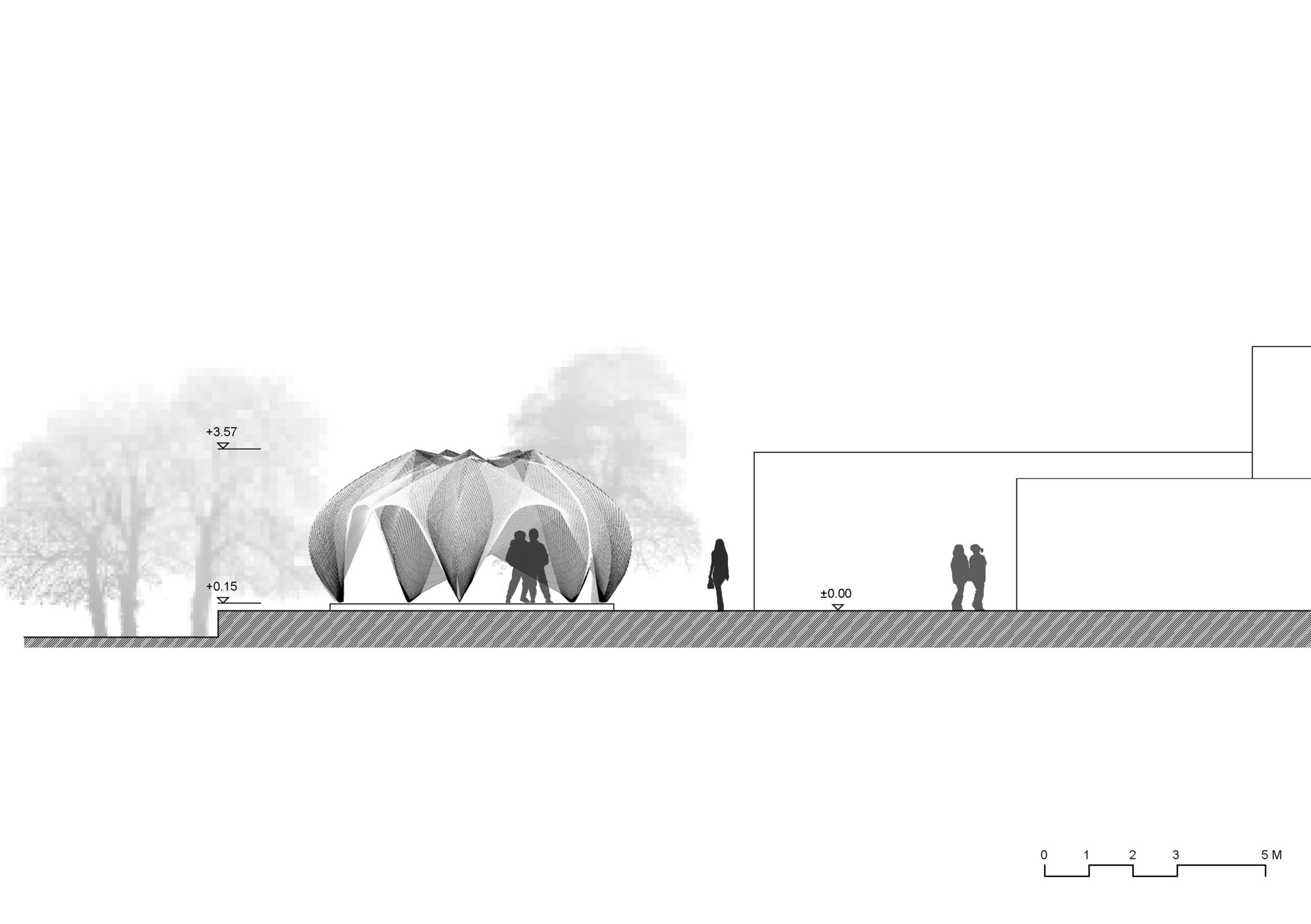

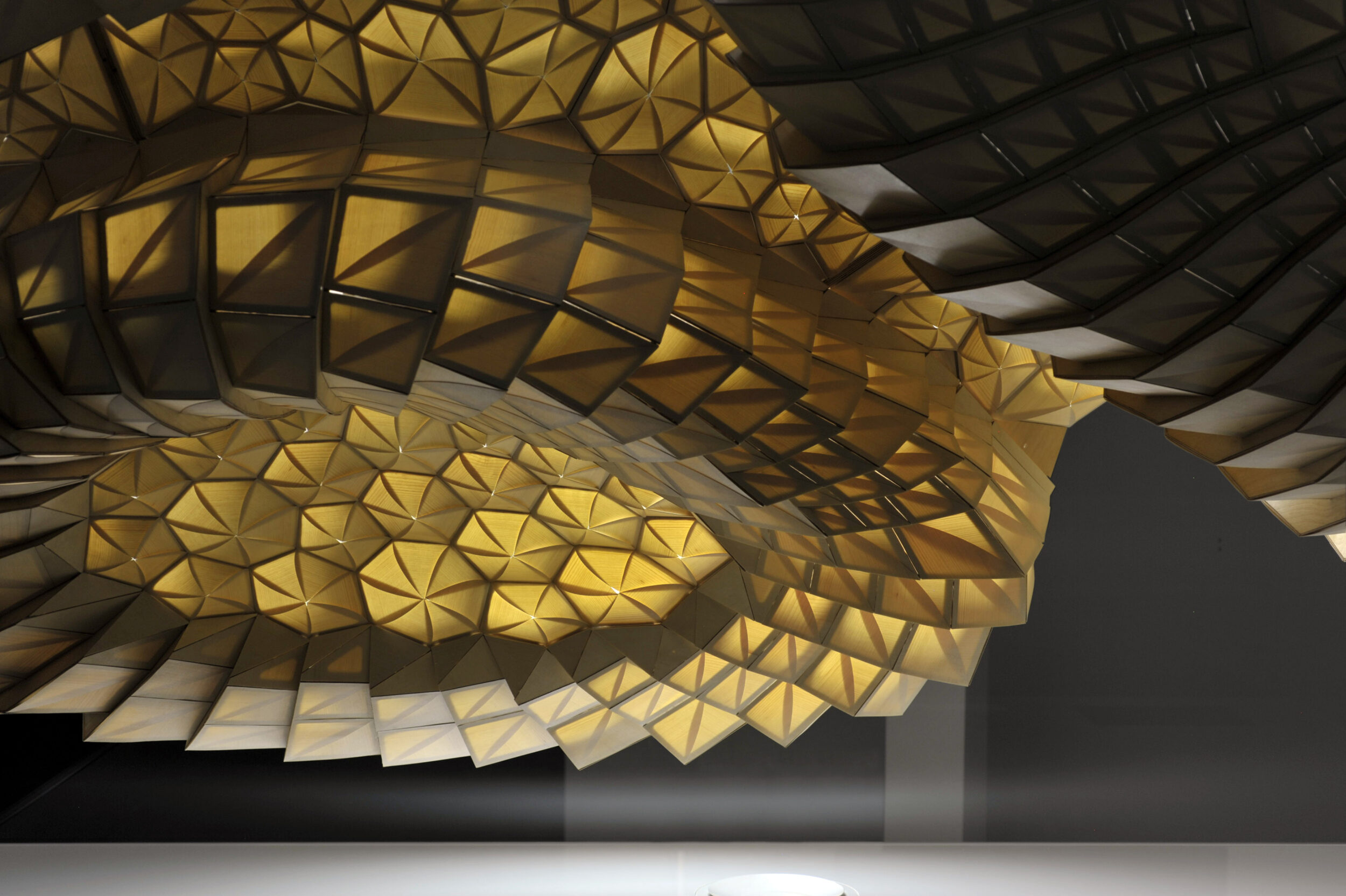

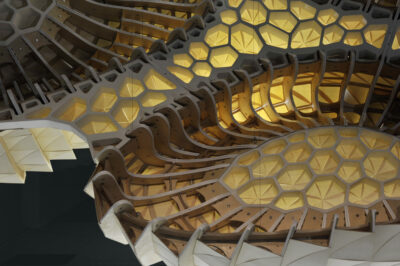

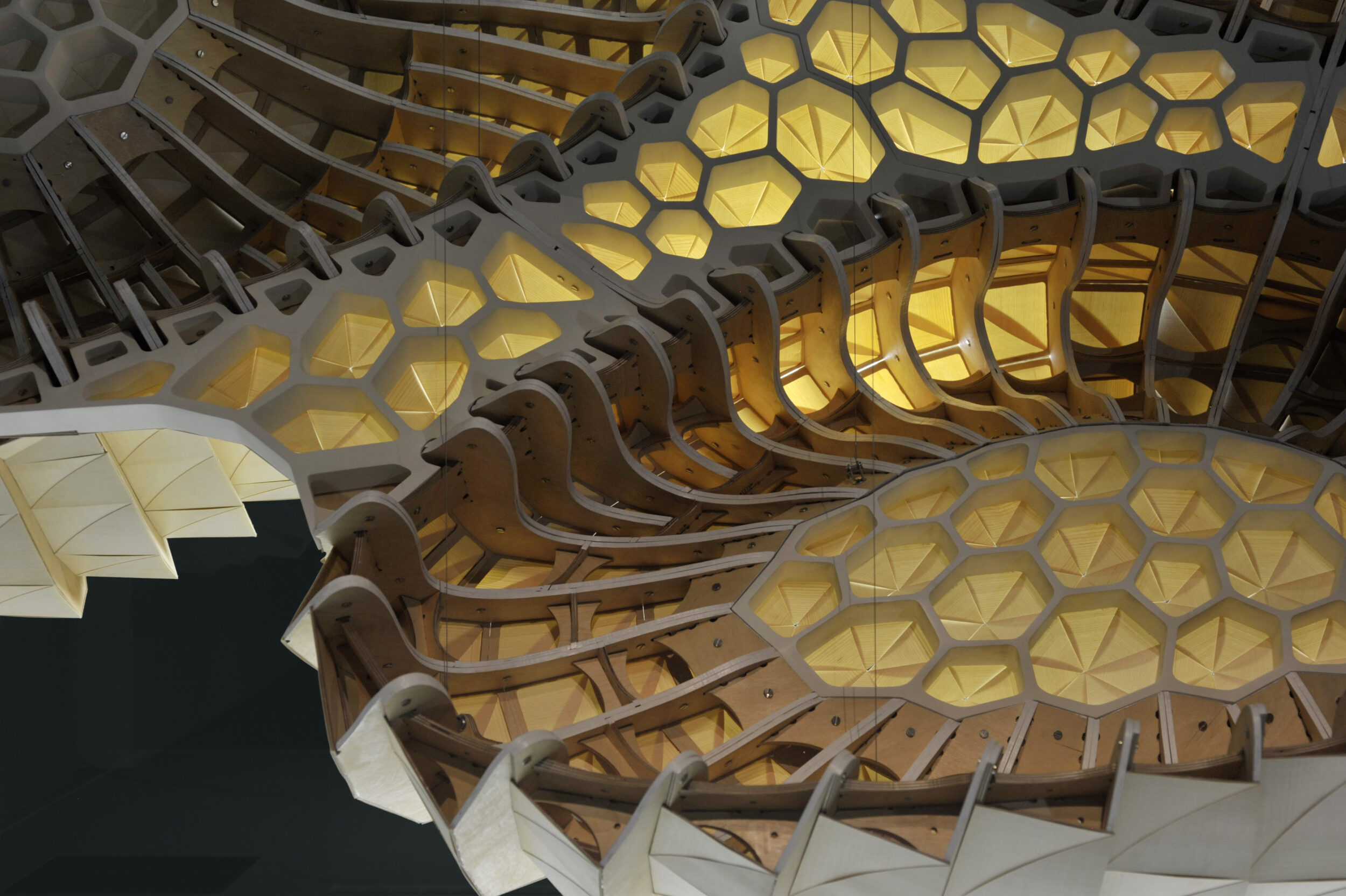

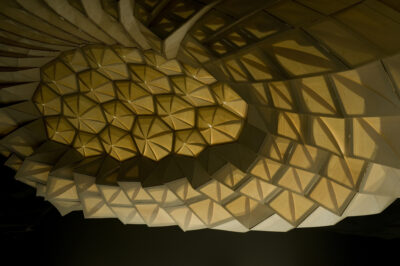

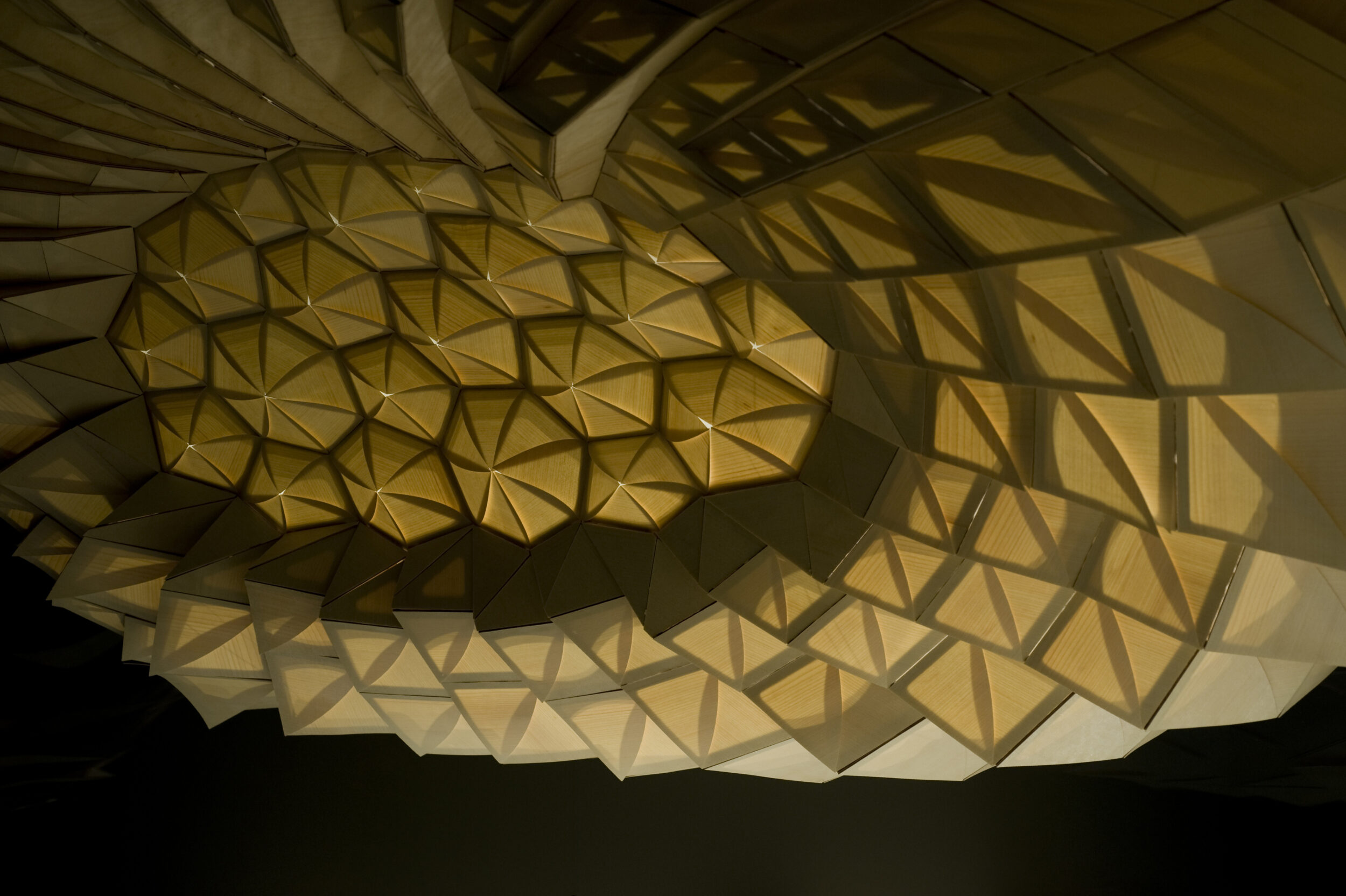

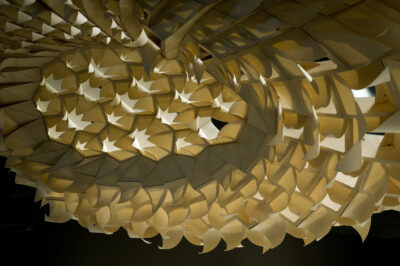

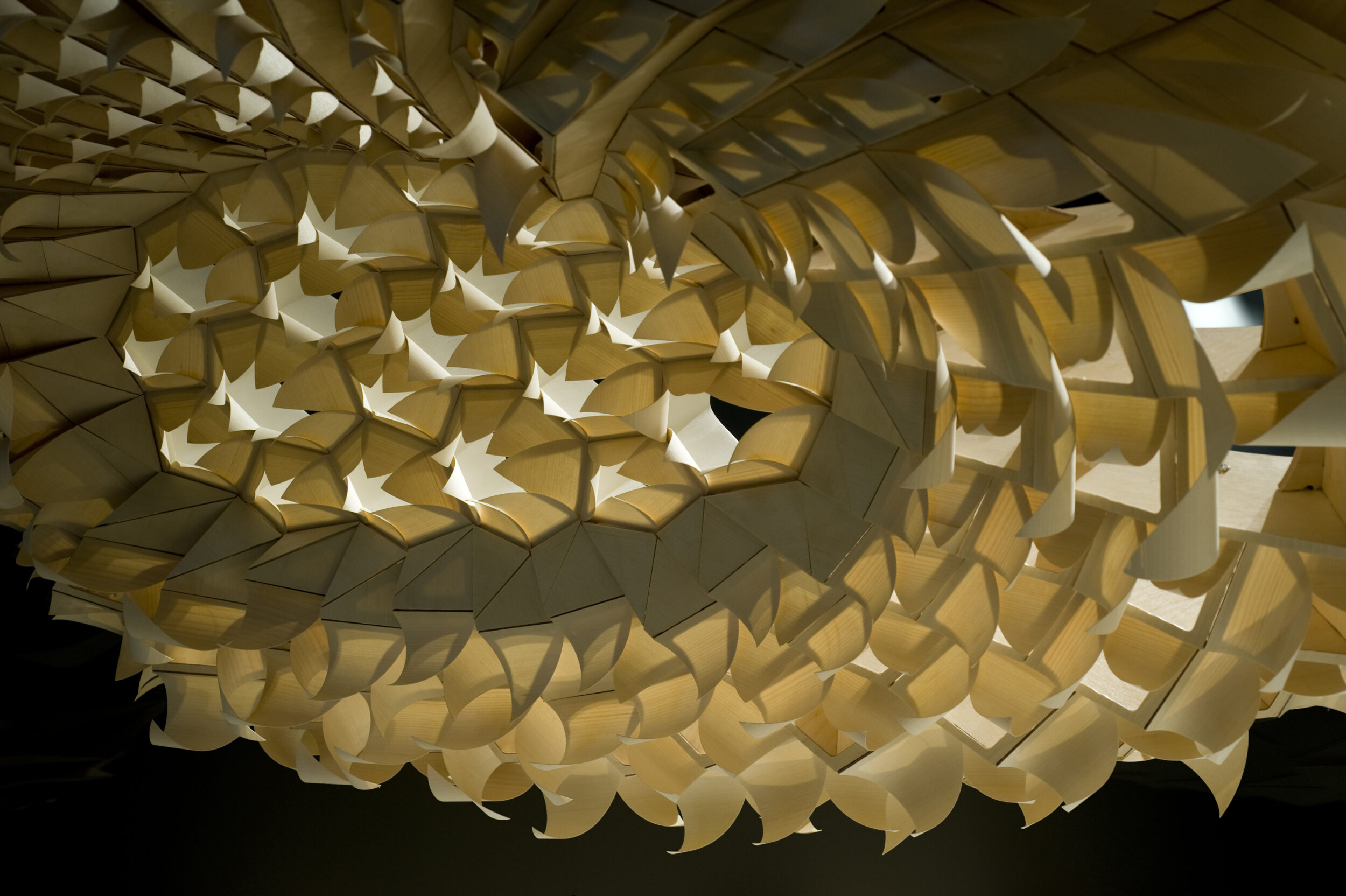

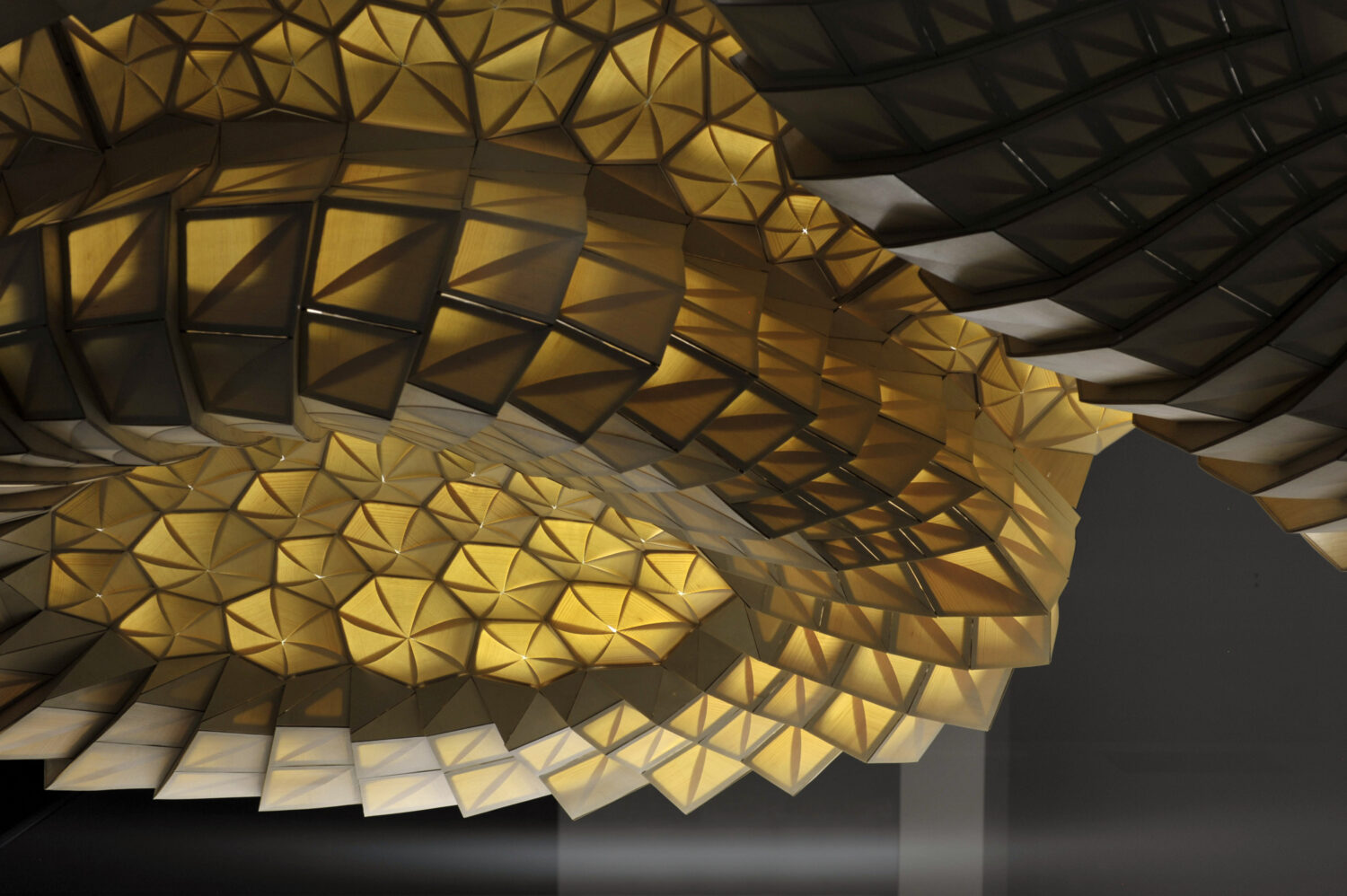

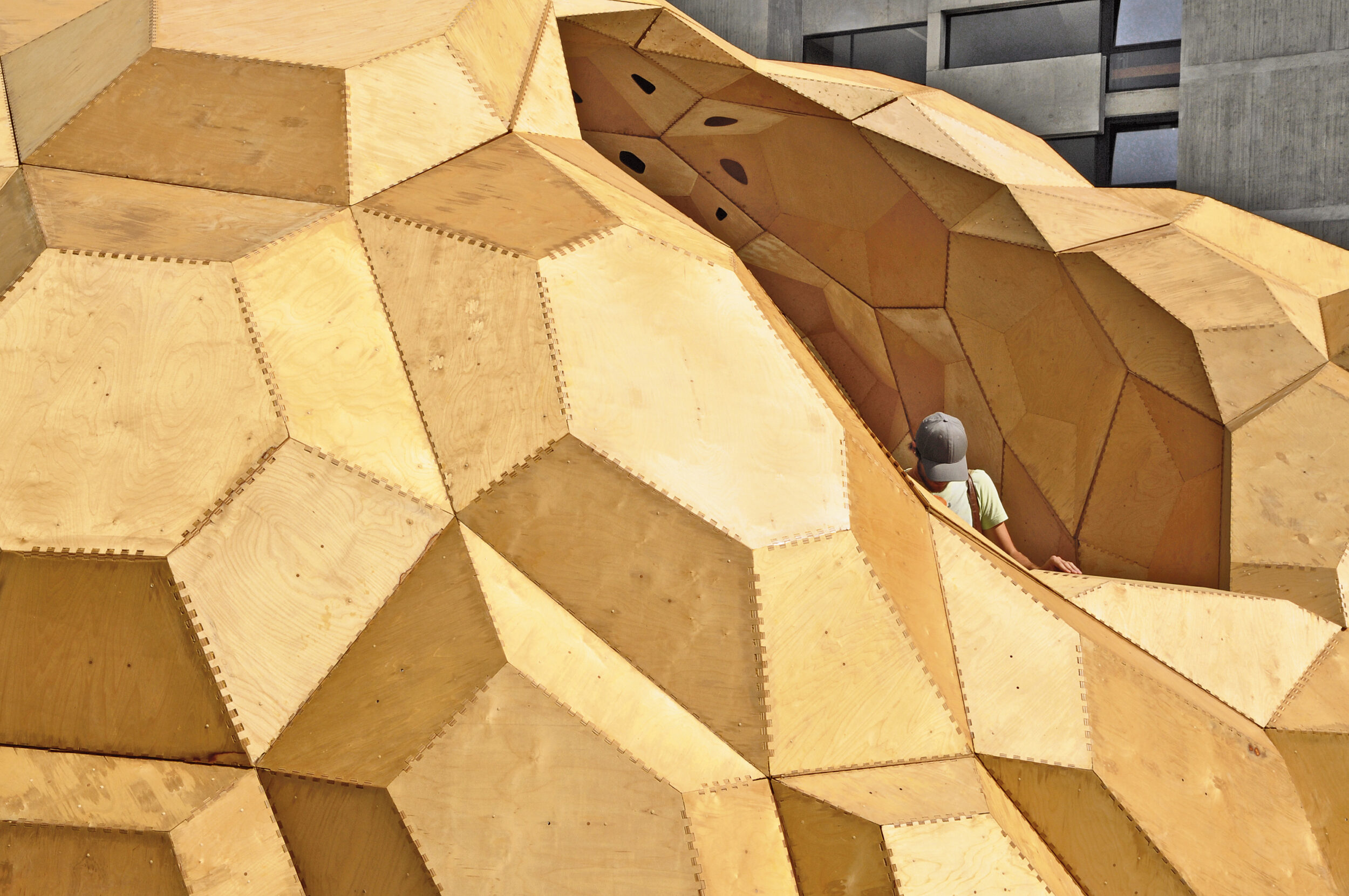

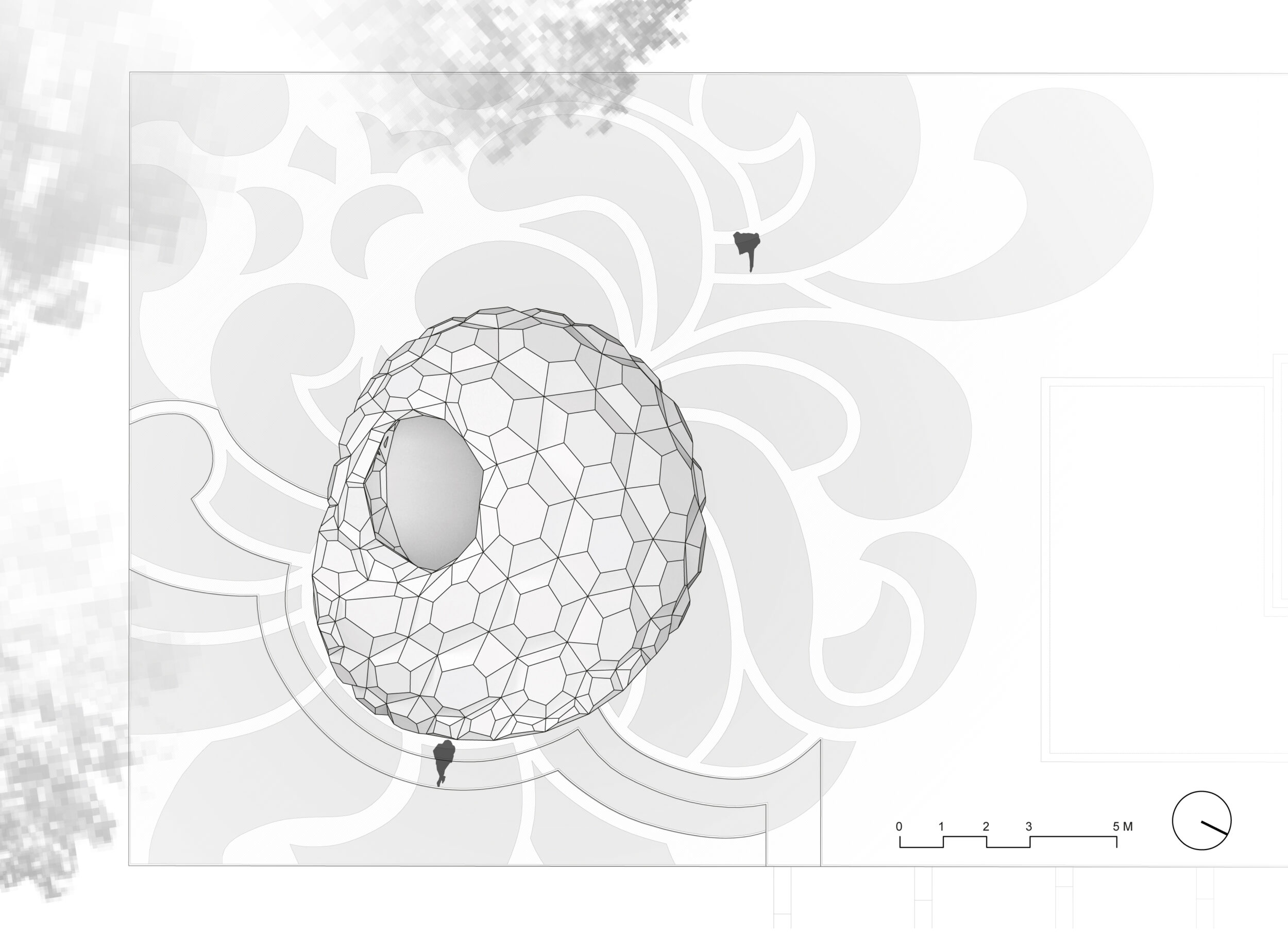

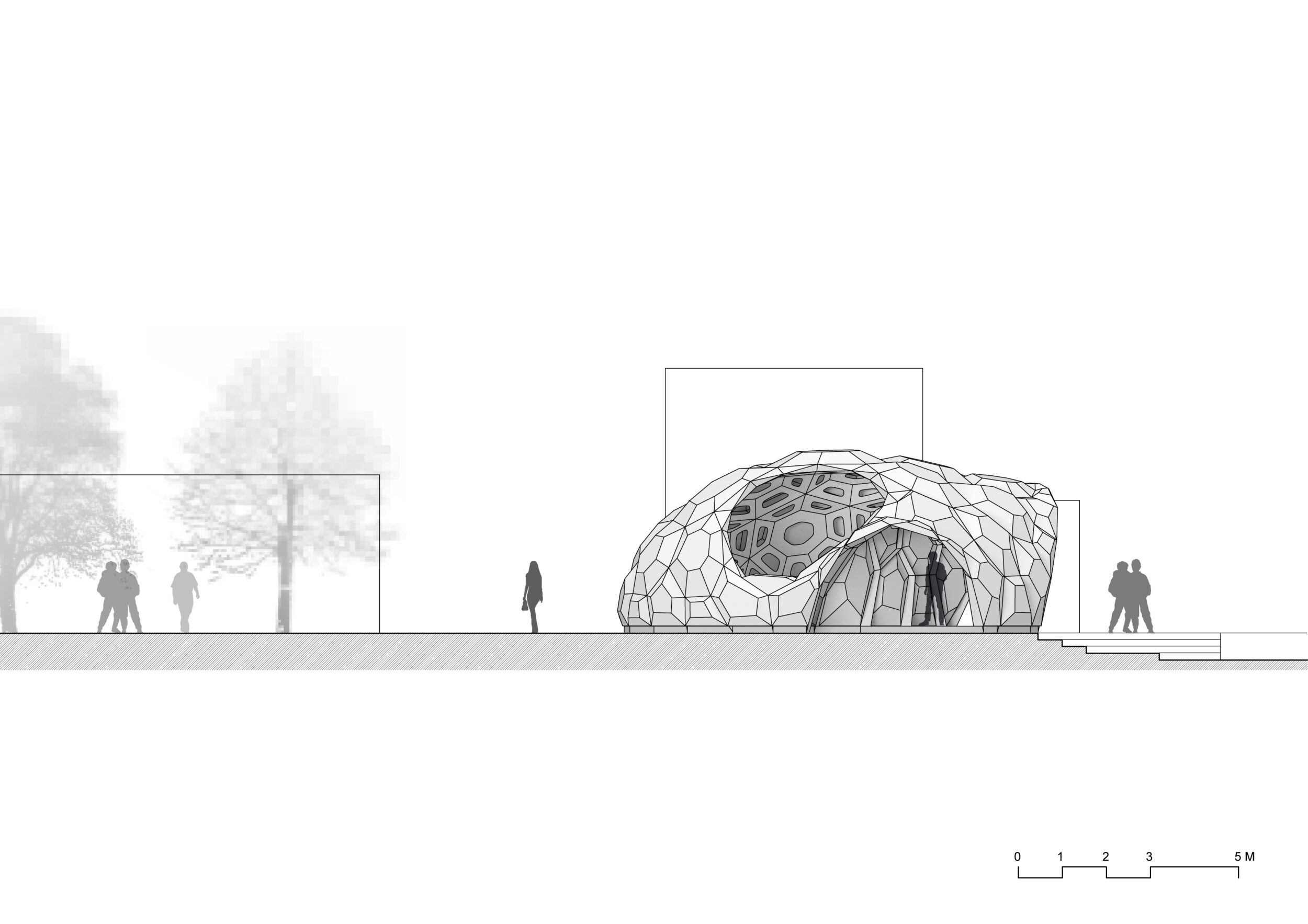

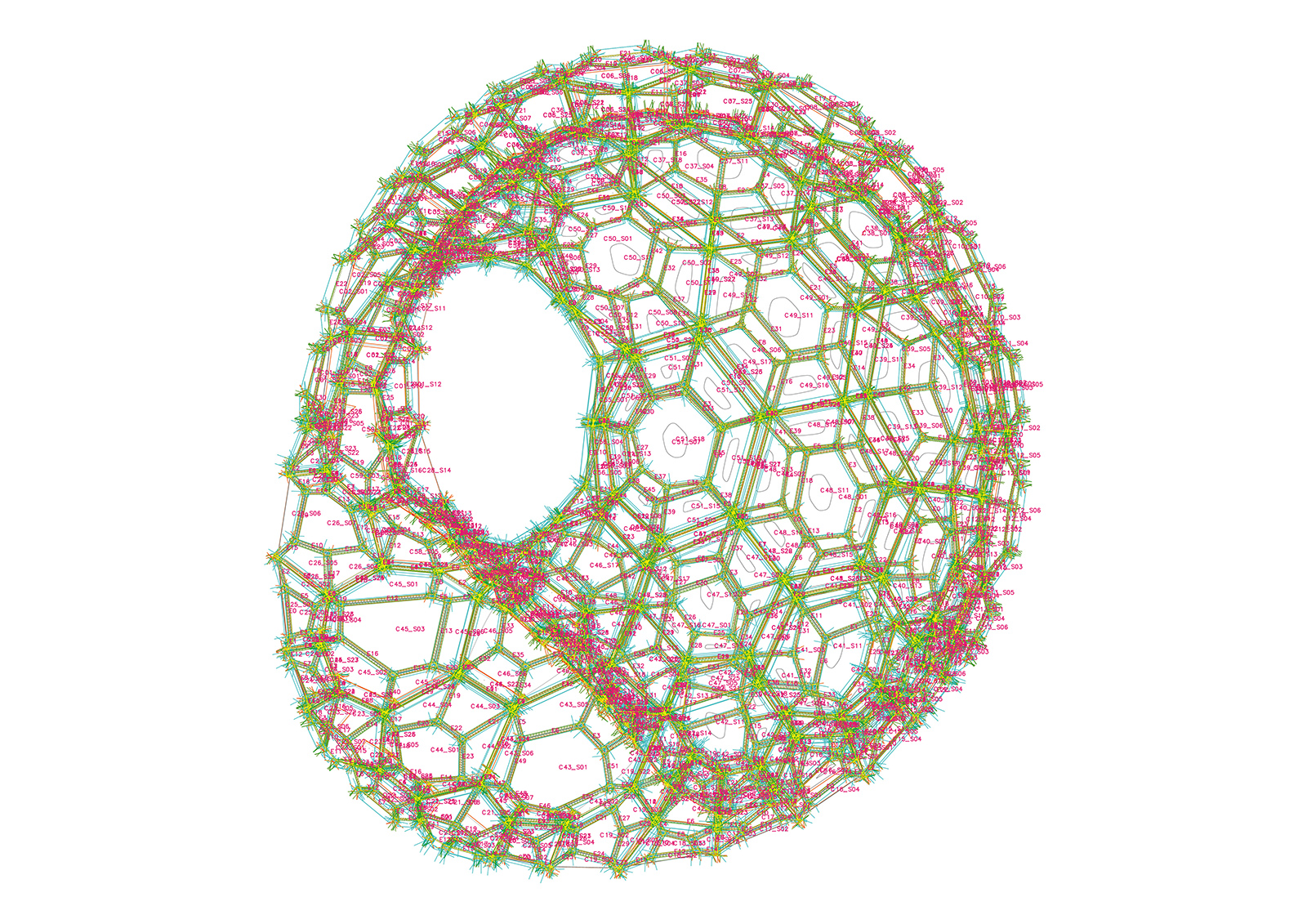

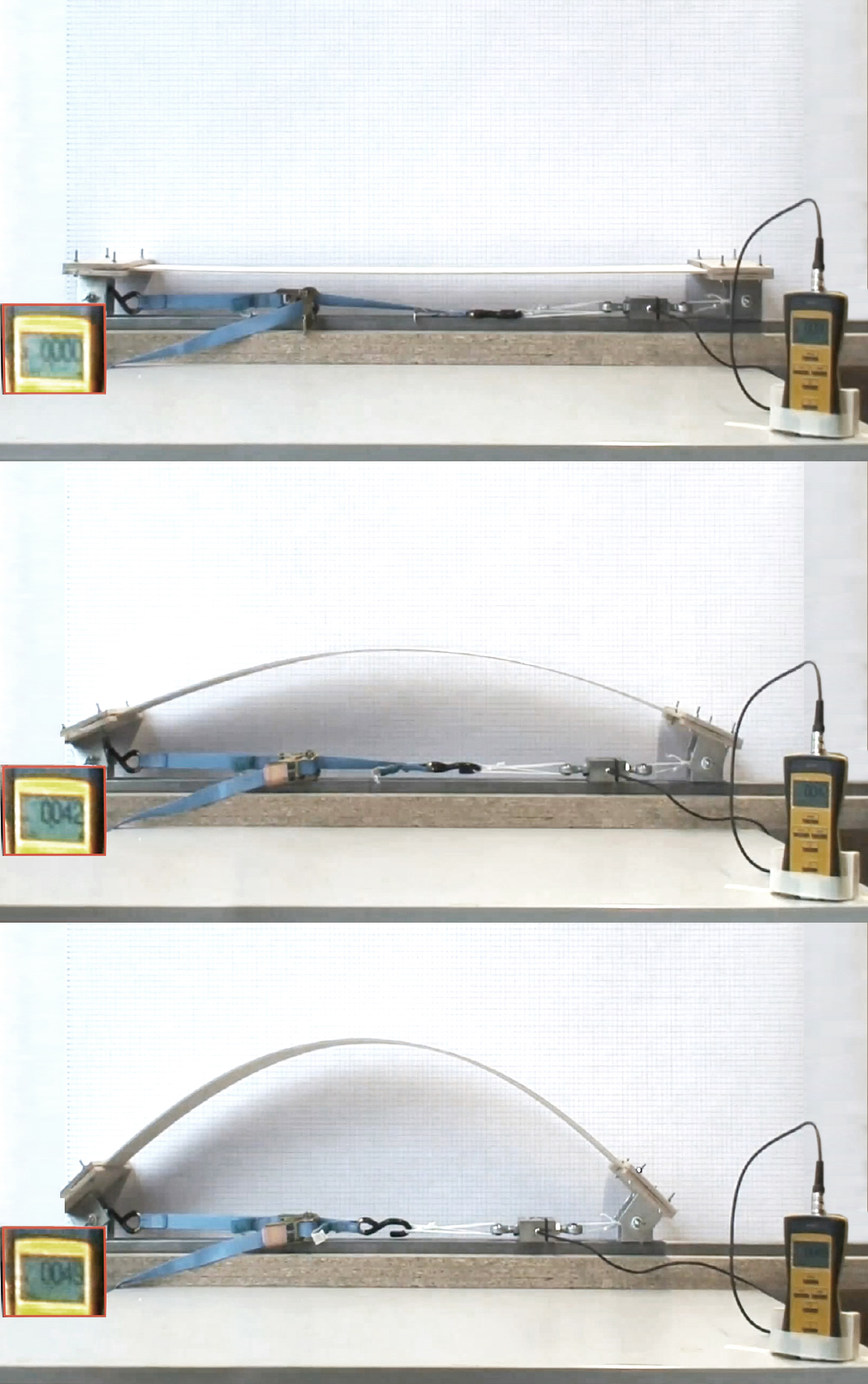

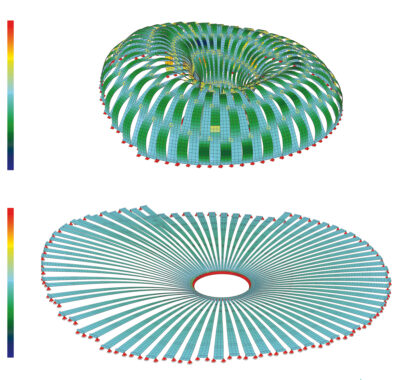

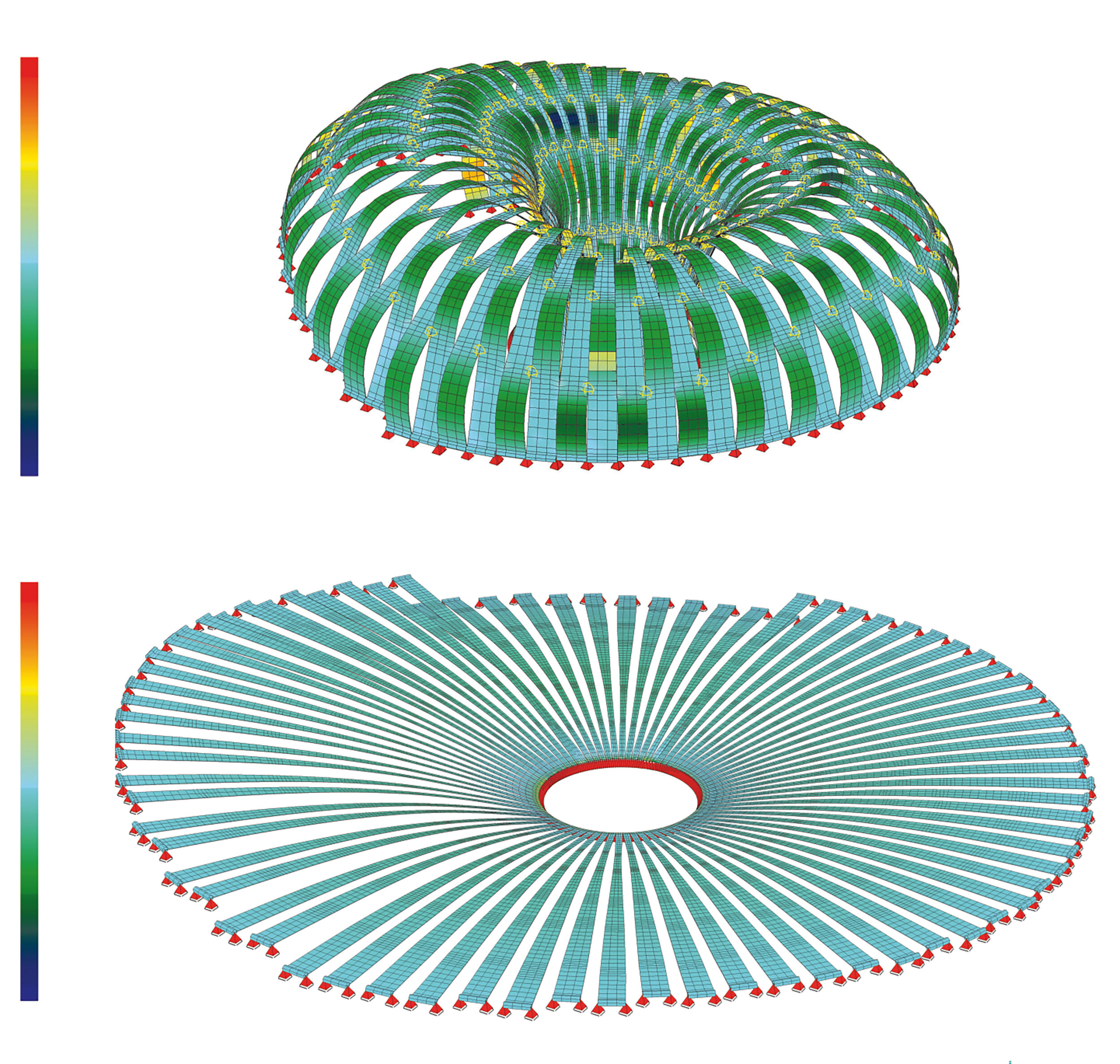

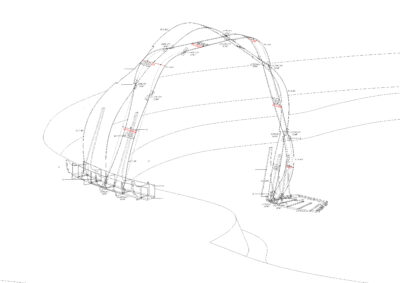

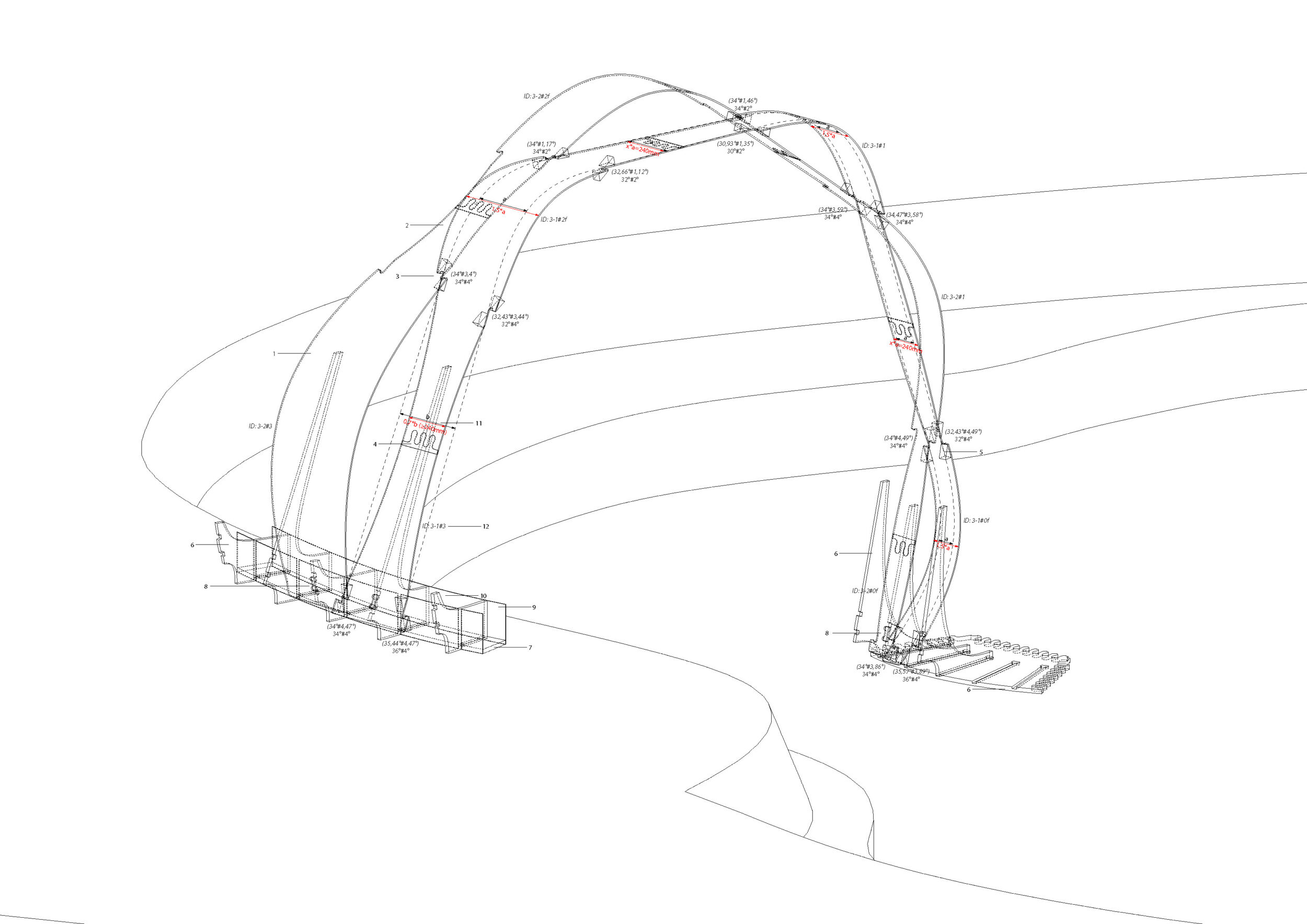

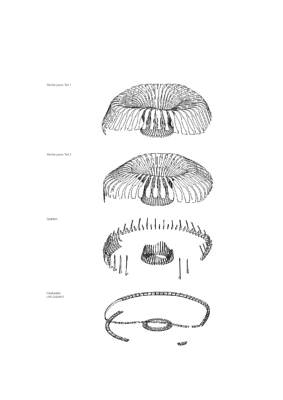

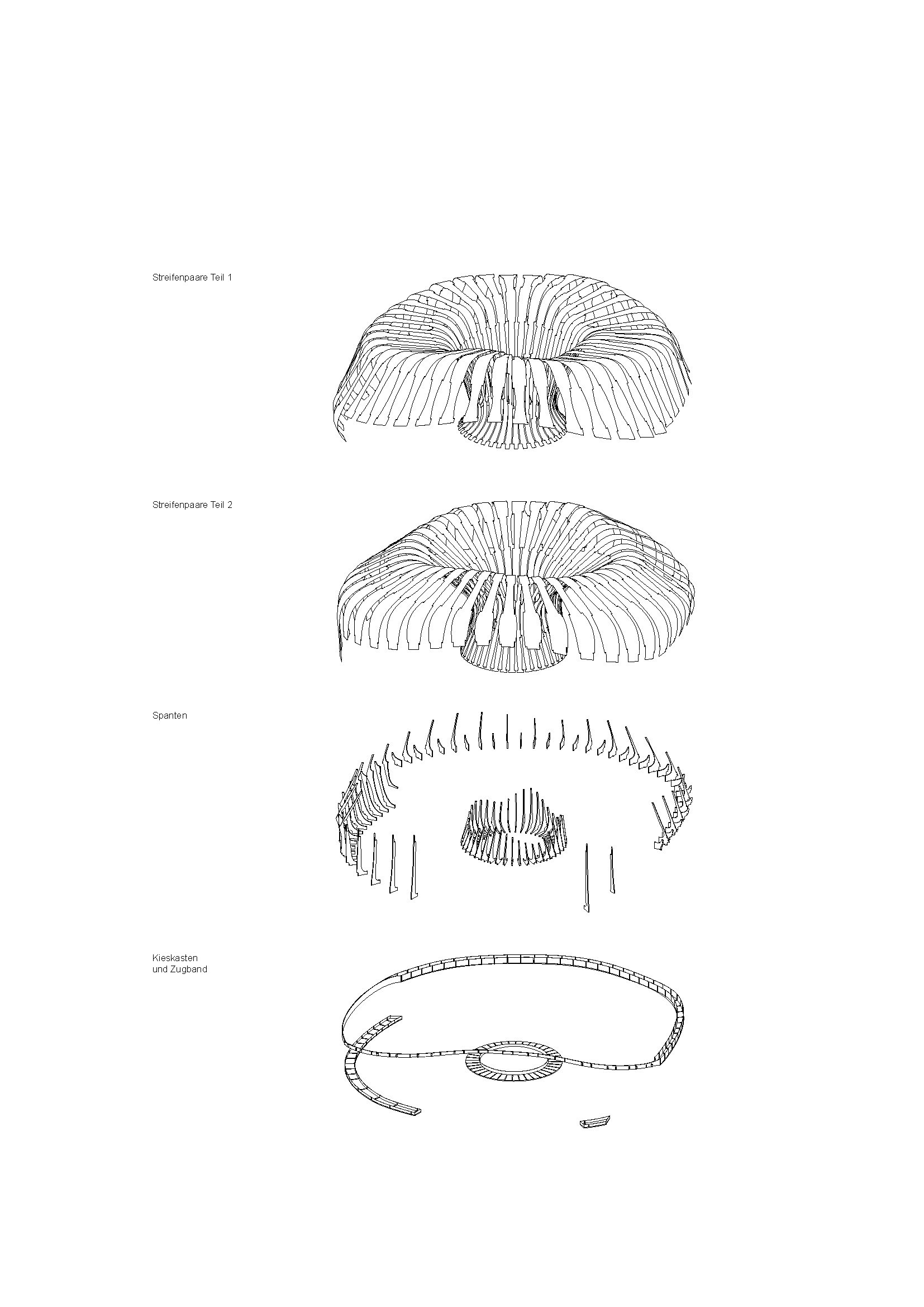

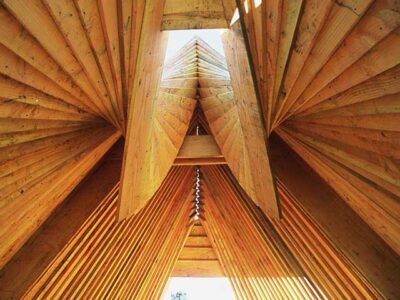

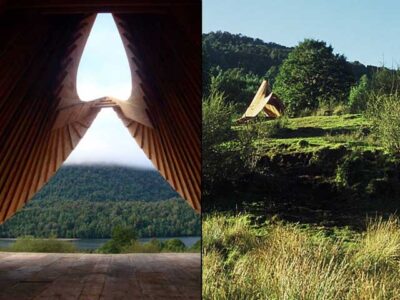

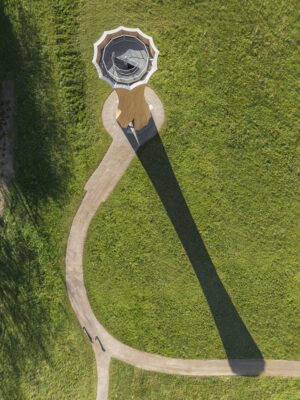

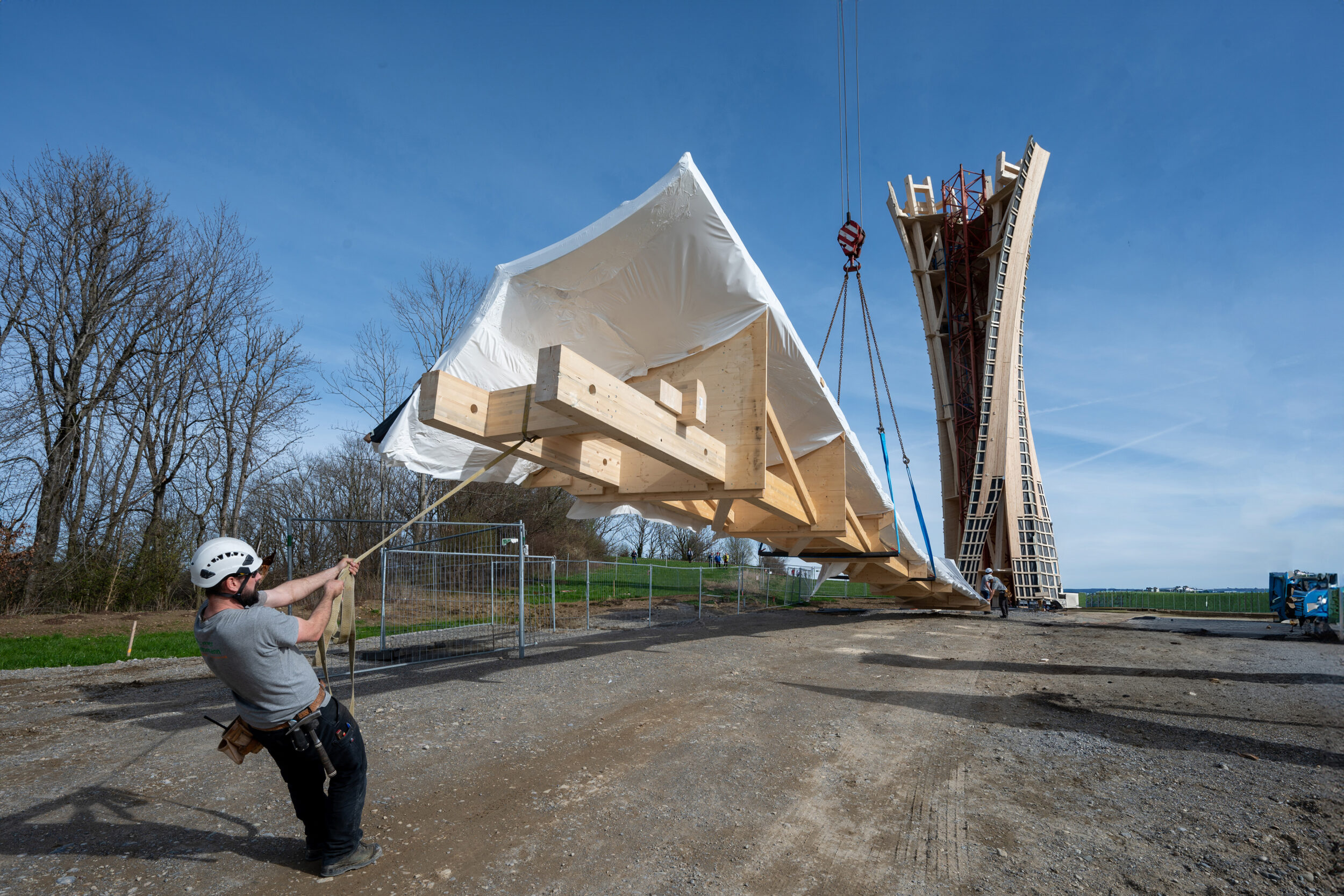

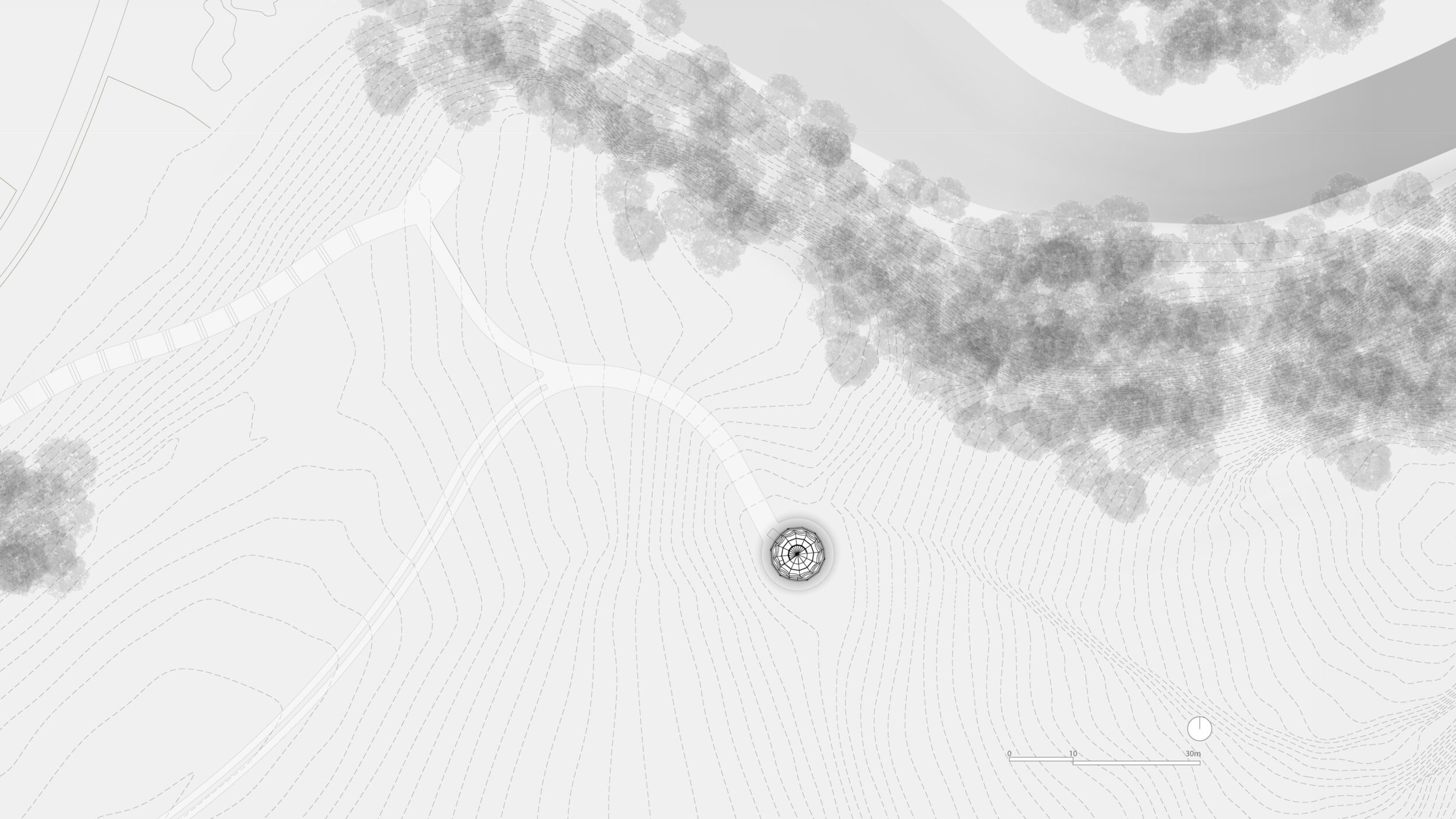

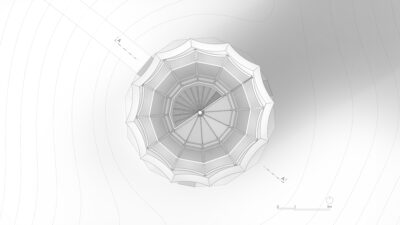

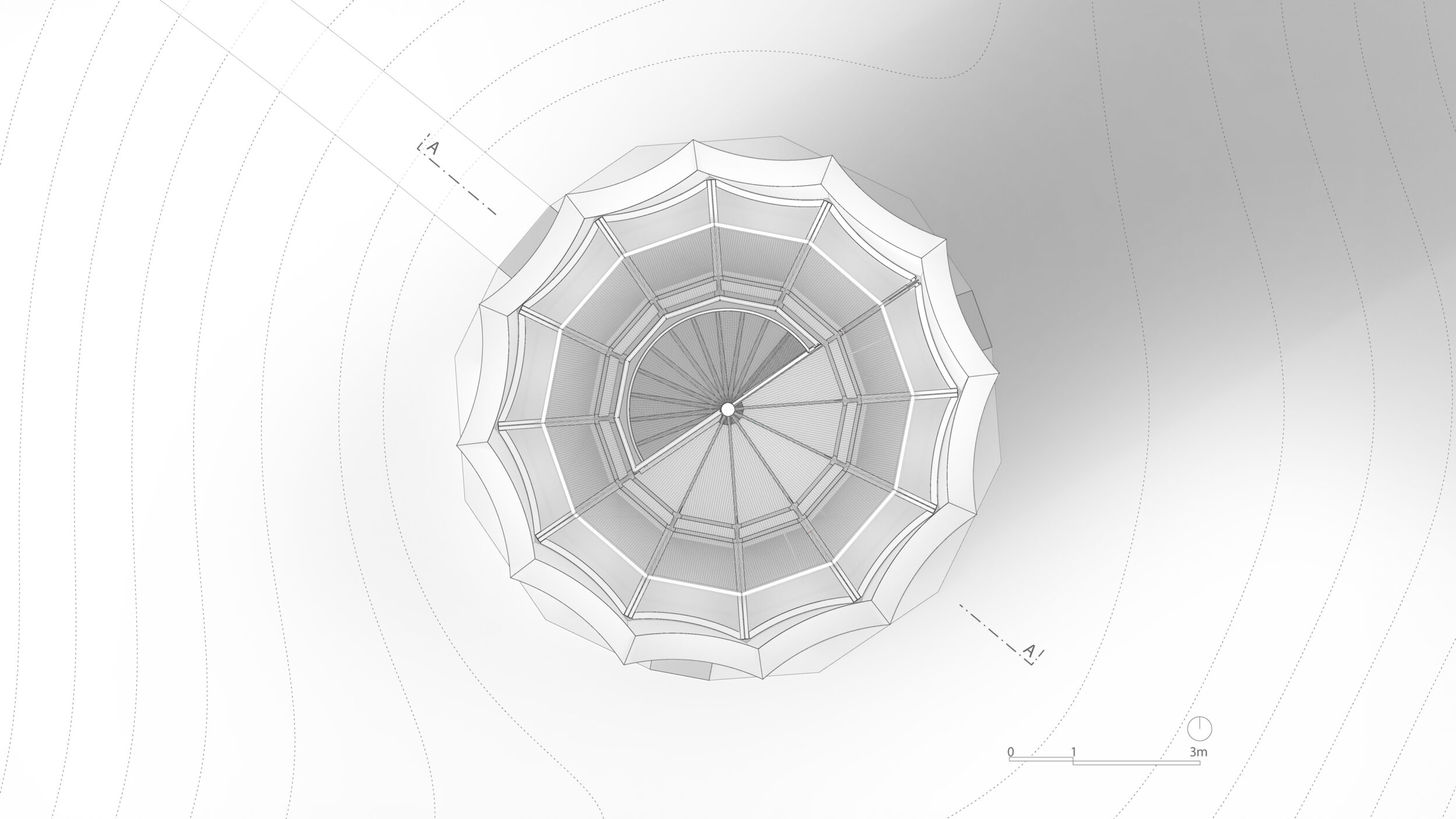

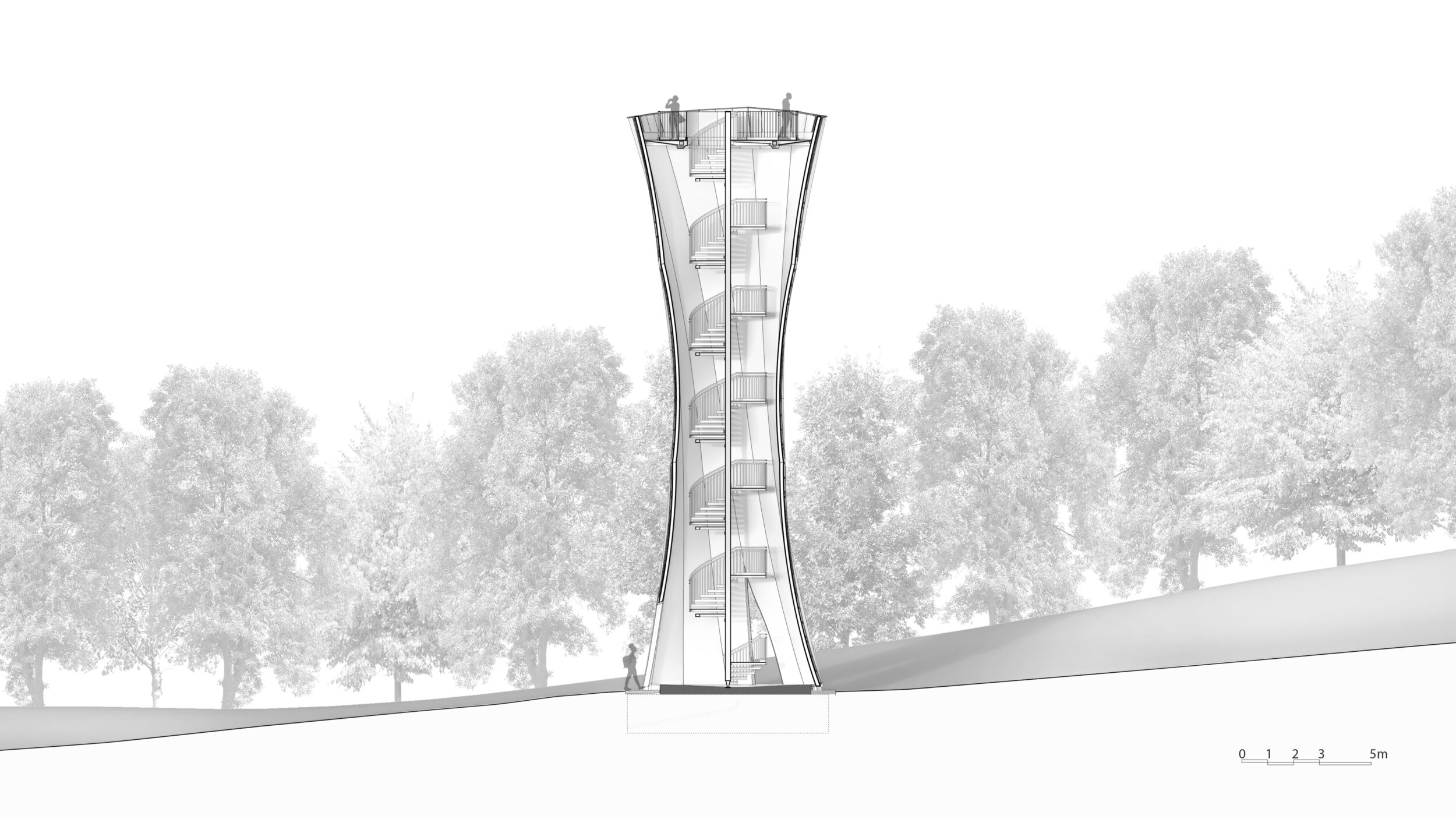

Eingebettet in die eindrucksvolle Landschaft des Westallgäus ist der Wangen Turm ein architektonisches Wahrzeichen und ein wegweisender Holzbau für die Landesgartenschau 2024. Basierend auf der Forschung des Exzellenzclusters »Integratives Computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur (IntCDC)« der Universität Stuttgart ist der Turm die erste in voller Höhe begehbare Struktur, die tragende selbstformende Holzbauteile verwendet. Die charakteristische Form dieses einzigartigen Holzbauwerks ist Ausdruck einer neuen, aus natürlich nachwachsenden, lokal verfügbaren und regional verarbeiteten Materialien bestehenden Architektur. Diese Innovation im Holzbau wird ermöglicht durch die Integration von Forschung, materialgerechter und computerbasierter Planung, digitaler Fertigung und qualifiziertem Handwerk.

Eine ausführliche Projektbeschreibung und mehr Bilder befinden sich hier:

https://www.icd.uni-stuttgart.de/de/projekte/wangen-turm/

______________

PROJEKT TEAM

Exzellenzcluster IntCDC – Integratives Computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur, Universität Stuttgart.

Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung (ICD)

Prof. Achim Menges, Martin Alvarez, Monika Göbel, Laura Kiesewetter, David Stieler, Dr. Dylan Wood, mit Unterstützung von: Gonzalo Muñoz Guerrero, Alina Turean, Aaron Wagner

Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (ITKE)

Prof. Jan Knippers, Gregor Neubauer

Blumer-Lehmann AG

Katharina Lehmann, David Riggenbach, Jan Gantenbein

mit Biedenkapp Stahlbau GmbH

Markus Reischmann, Frank Jahr

Stadt Wangen im Allgäu

Landesgartenschau Wangen im Allgäu 2024

WEITERE PROJEKTBETEILIGTE

Wissenschaftliche Zusammenarbeit:

Professur für Forstnutzung Prof. Dr. Markus Rüggeberg, TU Dresden

Weitere beratende Ingenieure:

wbm Beratende Ingenieure

Dipl.-Ing. Dietmar Weber, Dipl.-Ing. (FH) Daniel Boneberg

Collins+Knieps Vermessungsingenieure

Frank Collins

Schöne Neue Welt Ingenieure GbR

Florian Scheible, Andreas Otto

lohrer.hochrein Landschaftsarchitekten DBLA

Baugenehmigung:

Prüfingenieur: Prof. Hans Joachim Blaß, Karlsruhe

Gutachter: MPA Stuttgart, Dr. Gerhard Dill Langer, Prof. Dr. Philipp Grönquist

Zusammenarbeit für Fundament:

Fischbach Bauunternehmen

PROJEKTFÖRDERUNG

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

Zukunft Bau – Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen/BBSR